29 décembre 2022

Le Nunc dimittis, (Lc 2, 22-35)

La beauté du plan divin : lumière qui éclaire les nations, le peuple de Dieu.

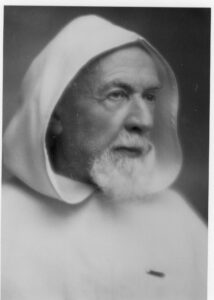

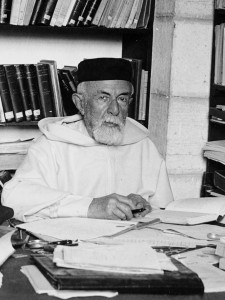

Le P. Lagrange dans son livre L’Évangile selon saint Jean, publié chez Lecoffre-Gabalda, 1941, commente l’évangile de ce jour dont voici quelques extraits :

— Trois stiques, mais seulement deux idées. Siméon est délivré parce qu’il a vu le signe promis, et qui sera le salut pour les peuples et pour Israël. Ce cantique semble avoir été chanté le soir dans l’Église ; il a la mélancolie d’un adieu : « c’est le soir d’un beau jour ». Siméon va maintenant décrire le salut ; le verset 31 affirme seulement qu’il est préparé pour tous les peuples, c’est-à-dire qu’il leur est destiné. L’idée est isaïenne (Is II, 1 s.) même sans le symbole de la lumière. Mais c’est surtout comme une lumière qu’Isaïe avait envisagé le salut, lumière

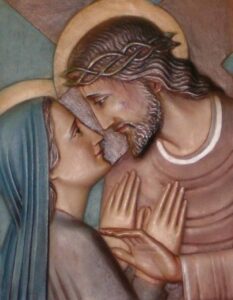

— Trois stiques, mais seulement deux idées. Siméon est délivré parce qu’il a vu le signe promis, et qui sera le salut pour les peuples et pour Israël. Ce cantique semble avoir été chanté le soir dans l’Église ; il a la mélancolie d’un adieu : « c’est le soir d’un beau jour ». Siméon va maintenant décrire le salut ; le verset 31 affirme seulement qu’il est préparé pour tous les peuples, c’est-à-dire qu’il leur est destiné. L’idée est isaïenne (Is II, 1 s.) même sans le symbole de la lumière. Mais c’est surtout comme une lumière qu’Isaïe avait envisagé le salut, lumière  qui éclaire les nations opposées ici à Israël, le peuple de Dieu. Siméon en viendra à l’attitude des hommes ; pour le moment il est en extase devant la beauté du plan divin ; son cantique respire le plaisir des yeux en présence de la lumière. Le verset 33 marque combien avait été spontané l’action du vieillard. Il s’était emparé de l’enfant sans s’informer auprès de ses parents, et avait manifesté sa gloire. Ils ne pouvaient qu’être étonnés de cette évidente intervention de Dieu dans l’esprit du voyant. L’objet prochain de cet étonnement ce sont naturellement les paroles du vieillard sur l’enfant. Si l’on voit dans cet étonnement la preuve que l’auteur ne connaissait pas la conception miraculeuse, il faut ajouter qu’il ne savait rien non plus de l’apparition de l’ange à Marie, ni de l’épisode des bergers. Siméon les bénit, ce qui peut s’entendre dans le sens propre ; ce privilège appartenait à son âge. Il s’adresse à Marie par instinct prophétique ; d’ailleurs les épreuves des enfants ne touchent-elles pas surtout le cœur des mères ? Ce qui expliquerait le mieux comment Siméon, après avoir dit que Dieu avait préparé l’enfant pour la gloire d’Israël, a pu ajouter qu’Israël, en partie du moins, ne le comprendrait pas. C’est la première révélation, dans le N.T., du véritable rôle du Messie, sous une forme très énigmatique, mais très appropriée à la circonstance, puisque la prophétie s’adresse à Marie, les souffrances du Christ n’étant marquées que par le glaive qui doit traverser le cœur de sa Mère. Ce ne sont point là les caractères d’une prophétie faite après coup.

qui éclaire les nations opposées ici à Israël, le peuple de Dieu. Siméon en viendra à l’attitude des hommes ; pour le moment il est en extase devant la beauté du plan divin ; son cantique respire le plaisir des yeux en présence de la lumière. Le verset 33 marque combien avait été spontané l’action du vieillard. Il s’était emparé de l’enfant sans s’informer auprès de ses parents, et avait manifesté sa gloire. Ils ne pouvaient qu’être étonnés de cette évidente intervention de Dieu dans l’esprit du voyant. L’objet prochain de cet étonnement ce sont naturellement les paroles du vieillard sur l’enfant. Si l’on voit dans cet étonnement la preuve que l’auteur ne connaissait pas la conception miraculeuse, il faut ajouter qu’il ne savait rien non plus de l’apparition de l’ange à Marie, ni de l’épisode des bergers. Siméon les bénit, ce qui peut s’entendre dans le sens propre ; ce privilège appartenait à son âge. Il s’adresse à Marie par instinct prophétique ; d’ailleurs les épreuves des enfants ne touchent-elles pas surtout le cœur des mères ? Ce qui expliquerait le mieux comment Siméon, après avoir dit que Dieu avait préparé l’enfant pour la gloire d’Israël, a pu ajouter qu’Israël, en partie du moins, ne le comprendrait pas. C’est la première révélation, dans le N.T., du véritable rôle du Messie, sous une forme très énigmatique, mais très appropriée à la circonstance, puisque la prophétie s’adresse à Marie, les souffrances du Christ n’étant marquées que par le glaive qui doit traverser le cœur de sa Mère. Ce ne sont point là les caractères d’une prophétie faite après coup.

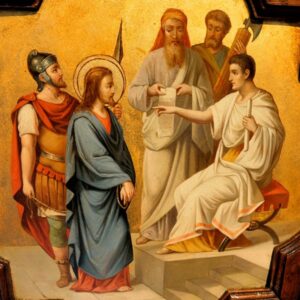

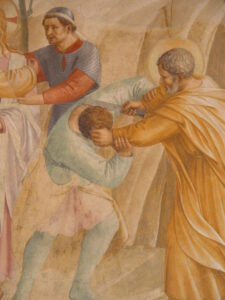

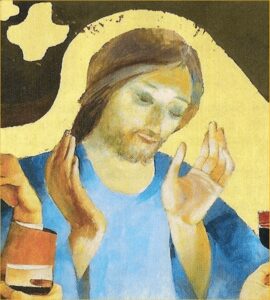

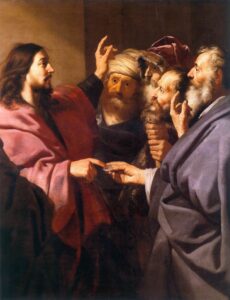

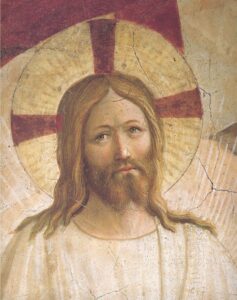

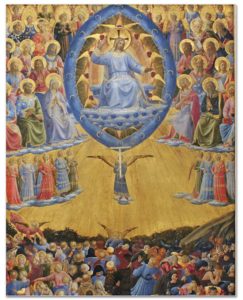

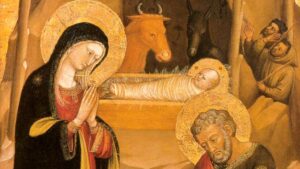

Illustration : Marie et Joseph présentent Jésus à Siméon (détail) Fra Angelico.

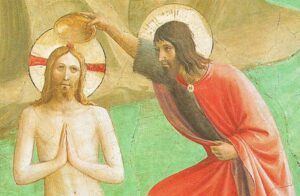

Siméon manifeste la gloire de l’enfant (détail) Fra Angelico.

28 décembre 2022

Les Saints Innocents

« Un cri s’élève dans Rama, pleurs et longue plainte : c’est Rachel qui pleure ses enfants et ne veut pas être consolée, car ils ne sont plus (Jr 31,15) (Mt 2,18). »

La fête des Saints Innocents manifeste la cruauté des hommes ambitieux et esclaves du pouvoir. Hérode a mis à mort des enfants innocents. Innocent veut dire du point de vue étymologique « non nuisible ». Ces enfants, sans force, ont été éliminés de manière expéditive au nom de la sauvegarde de la royauté et des intérêts personnels.

La fête des Saints Innocents manifeste la cruauté des hommes ambitieux et esclaves du pouvoir. Hérode a mis à mort des enfants innocents. Innocent veut dire du point de vue étymologique « non nuisible ». Ces enfants, sans force, ont été éliminés de manière expéditive au nom de la sauvegarde de la royauté et des intérêts personnels.

La fête des Saints Innocents manifeste aussi la grâce du Christ Jésus venu sauver tous les hommes. Ces enfants n’ont pas parlé en faveur du Christ ni manifesté leur foi en lui. Ils ont été sauvés par l’amour gratuit de Dieu.

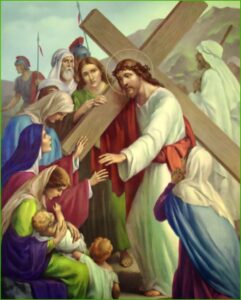

Leur mort est célébrée comme martyre, car dans leur innocence ils ont témoigné de Jésus, l’Agneau pascal, qui enlève le péché du monde. Leur mort annonçait déjà la mort de Jésus innocent, le Vendredi saint. Sauvés par une grâce, qui vient de la croix de Jésus et de sa glorification, ces enfants sont morts à la place de Jésus qu’Hérode cherchait à éliminer.

Dans la paix de Noël, la violence n’est pas loin. La croix jette son ombre sur la crèche illuminée par la présence du Fils de Dieu fait homme.

Si l’on nous demandait de choisir un animal pour symboliser Dieu, lequel choisirions-nous ? Le taureau, par sa puissance ? Le dragon ? Pourtant, c’est un Agneau que Dieu a choisi pour symboliser le mieux son être d’amour et de paix, sans violence. Non violent, artisan de paix, Jésus est symbolisé par un Agneau immolé. Ces enfants sanctifiés par Jésus dévoilent au monde la puissance de l’amour de Dieu.

S’il fallait résumer toute la Bible en un seul mot à mettre sur un timbre-poste, lequel choisirions-nous ? L’Esprit Saint nous révèle dans la première épître de saint Jean que Dieu est Amour (I Jn 4,8). L’amour dit le cœur de Dieu. L’amour de Dieu enseigne aux hommes que le mystère de leur vie ne se comprend que dans cet amour divin.

C’est l’amour puissant de Jésus qui accorde aux enfants morts à Bethléem une nouvelle naissance dans la gloire de Dieu.

Manuel Rivero, o.p. Extraits de « Une nouvelle naissance pour les enfants innocents » « Je vis ma foi ».

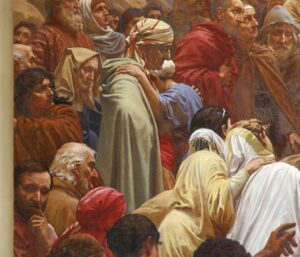

Illustration : Le triomphe des Saints Innocents et la fuite en Égypte de William Holman Hunt (19e)

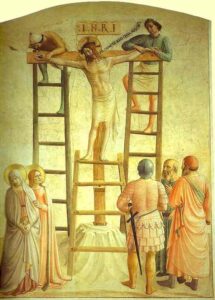

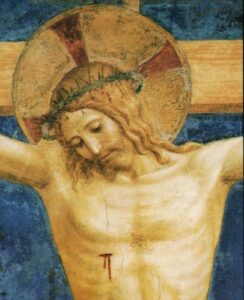

L’Agneau immolé. Mathias Grünewald (16e). Musée Unterliden. Colmar.

27 décembre 2022

Saint Jean, fils de Zébédée (l’an I)

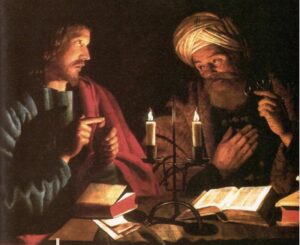

— Le quatrième évangile indique qu’il est l’œuvre d’un disciple de Jésus, et du disciple que Jésus aimait. Le disciple que Jésus aimait se retrouve au pied de la Croix, et Jésus lui confie le soin de sa Mère (19,26). Il y était encore quand un soldat ouvrit le flanc de Jésus. À ce moment où tout est consommé, il rend enfin témoignage à la réalité des faits et se donne comme témoin oculaire, afin que d’autres croient.

Nous retrouvons le disciple que Jésus aimait en compagnie de Pierre à la recherche du Christ ressuscité (20,2). Enfin il adresse la parole à Pierre, lors de l’apparition au lac de Tibériade (21,7), ayant le premier reconnu le Seigneur. Jésus ressuscité ne s’occupe en particulier que de ces deux disciples, et de leurs destinées futures. Il est suggéré assez clairement que Pierre a déjà été martyr au moment où le livre est écrit : en même temps ils sont garants eux-mêmes que son témoignage est vrai.

Nous retrouvons le disciple que Jésus aimait en compagnie de Pierre à la recherche du Christ ressuscité (20,2). Enfin il adresse la parole à Pierre, lors de l’apparition au lac de Tibériade (21,7), ayant le premier reconnu le Seigneur. Jésus ressuscité ne s’occupe en particulier que de ces deux disciples, et de leurs destinées futures. Il est suggéré assez clairement que Pierre a déjà été martyr au moment où le livre est écrit : en même temps ils sont garants eux-mêmes que son témoignage est vrai.

Jean n’a pas craint de se nommer dans l’Apocalypse, après sa confession publique du nom de Jésus. Maintenant il n’est plus un prophète investi d’une mission propre ; il est évangéliste, il s’efface, et les autres, sachant combien il est grand, disent bien haut qu’il mérite d’être cru.

(Marie-Joseph Lagrange, o.p. L’Évangile selon saint Jean, coll. Études bibliques, chap. I. L’auteur du quatrième évangile (extraits). Lecoffre-Gabalda, 1941.)

Illustration : Le maître saint Pierre et l’élève saint Jean par Giovanni Agostino da Lodi (1470-1519) Pinacoteca di Brera. Milan.

26 décembre 2022

Saint Étienne, diacre, protomartyr

Chargé par les apôtres du soin des pauvres et des veuves, le diacre Étienne ne devait pas tarder à prendre dans l’esprit du peuple de Jérusalem une place qui le mît en vue, aux yeux des ennemis du Christ, comme à ceux de ses fidèles. Objet de suspicion, puis de haine pour les scribes et les pharisiens, il fut bientôt appelé au tribunal des Princes des Prêtres, accusé d’impiété et mis en demeure de défendre sa tête. Peu soucieux de sa vie, mais empressé à glorifier son Maître, il le montra dans la lumière des prophéties, promis au peuple d’Israël comme l’unique rédempteur auquel il fallait croire pour être sauvé dans le temps et dans l’éternité.

Chargé par les apôtres du soin des pauvres et des veuves, le diacre Étienne ne devait pas tarder à prendre dans l’esprit du peuple de Jérusalem une place qui le mît en vue, aux yeux des ennemis du Christ, comme à ceux de ses fidèles. Objet de suspicion, puis de haine pour les scribes et les pharisiens, il fut bientôt appelé au tribunal des Princes des Prêtres, accusé d’impiété et mis en demeure de défendre sa tête. Peu soucieux de sa vie, mais empressé à glorifier son Maître, il le montra dans la lumière des prophéties, promis au peuple d’Israël comme l’unique rédempteur auquel il fallait croire pour être sauvé dans le temps et dans l’éternité.

Un arrêt de mort punit son courage. Traîné hors de la ville par la populace dont Saul excitait la rage, il fut lapidé à quelques pas de la porte de Damas, et mourut en pardonnant à ses bourreaux, les yeux au ciel, où il voyait Jésus dans la gloire de son Père.

ciel, où il voyait Jésus dans la gloire de son Père.

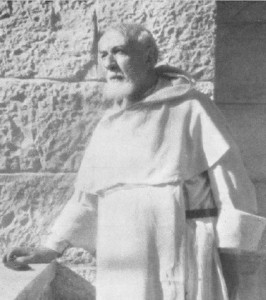

En Palestine mieux qu’ailleurs, l’activité du présent se relie dans les desseins de Dieu aux souvenirs du passé : entre le sol et les faits de l’histoire il a établi une harmonie. Ce n’est donc pas sans une sage disposition de la Providence qu’une école biblique a été fondée au lieu du martyre de saint Étienne. Il ne suffisait pas du culte religieux à ce confesseur de la foi. Ceux qui sont charger de l’honorer par la prière publique doivent aussi hériter de son amour pour la vérité, et de son zèle à la prêcher sans crainte.

Étienne parlant à des Juifs puisait tous ses arguments dans l’Écriture Sainte dont l’Esprit Saint lui avait fait connaître le sens divin. De nos jours, cette prédication est encore la plus opportune de toutes, comme nous l’enseigne Léon XIII, dans l’encyclique Providentissimus Deus, sans parler de la nécessité de résister aux ennemis de notre foi, qui font de la Bible le but principal de leurs attaques.

L’Écriture Sainte a Dieu pour auteur, mais il a plu à Dieu de se servir pour l’écrire d’instruments humains ; la pensée divine avant d’arriver à l’homme a dû, par conséquent, passer par l’esprit et par le cœur d’autres hommes

(Marie-Joseph Lagrange, o.p. Saint Étienne et son sanctuaire à Jérusalem, éd. Picard, 1894)

Illustration : Le Martyr de Saint Étienne. Paolo Uccello (1435) (fresque)

Statue de saint Étienne. École biblique de Jérusalem.

25 décembre 2022

Gloria !

« Car un enfant nous est né, un fils nous a été donné, il a reçu le pouvoir sur ses épaules et on lui a donné ce nom : Conseiller-merveilleux, Dieu-fort, Père-éternel, Prince-de-la-Paix » (Isaïe 9, 5).

« Car un enfant nous est né, un fils nous a été donné, il a reçu le pouvoir sur ses épaules et on lui a donné ce nom : Conseiller-merveilleux, Dieu-fort, Père-éternel, Prince-de-la-Paix » (Isaïe 9, 5).

« Et le Verbe s’est fait chair, et il a habité parmi nous » (Jean 1, 14).

Le Christ historique est précisément le Fils unique de Dieu : il n’y a pas à distinguer en lui le Verbe et une autre individualité. C’est le Verbe qui est ce Fils de Dieu qu’adorent les chrétiens en Jésus-Christ. (Marie-Joseph Lagrange, o.p. L’Évangile selon saint Jean, 1, 14)

Illustration : Gloria de Domenico Ghirlandaio (15e) (détail)

Enfant Jésus dans les bras de sa mère (détail) L’adoration des bergers, Georges de La Tour (1593-1652), vers 1644, Musée du Louvre.

24 décembre 2022

Sainte et Joyeuse fête de la Nativité du Seigneur ! Prince de la Paix !

Que la paix soit dans toutes les familles et sur toute la terre !

C’est dans une grotte qui servait d’abri pour les personnes et pour le bétail que Marie a mis au monde son enfant premier-né sous le regard aimant de Joseph. Saint Luc, l’évangéliste, met en valeur la prière de contemplative de Marie qui conservait ces événements les méditant dans son cœur. Le verbe grec qui exprime la garde de ces choses dans le cœur est bien « soumbalo » qui a donné « symbole » en français. Le symbole « met ensemble ». Marie rassemblait les paroles de l’ange Gabriel et la nuit de Bethléem. Les paroles et les faits historiques de son existence s’éclairaient mutuellement. La source du Rosaire se trouve dans cette démarche priante de Marie qui donne sens à l’histoire en rapprochant les différentes sources de la

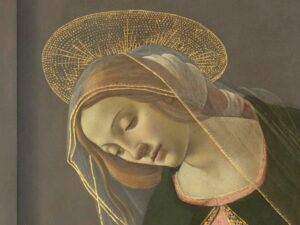

C’est dans une grotte qui servait d’abri pour les personnes et pour le bétail que Marie a mis au monde son enfant premier-né sous le regard aimant de Joseph. Saint Luc, l’évangéliste, met en valeur la prière de contemplative de Marie qui conservait ces événements les méditant dans son cœur. Le verbe grec qui exprime la garde de ces choses dans le cœur est bien « soumbalo » qui a donné « symbole » en français. Le symbole « met ensemble ». Marie rassemblait les paroles de l’ange Gabriel et la nuit de Bethléem. Les paroles et les faits historiques de son existence s’éclairaient mutuellement. La source du Rosaire se trouve dans cette démarche priante de Marie qui donne sens à l’histoire en rapprochant les différentes sources de la  connaissance, à l’image d’une table de mixage qui parvient à unifier les voix, les musiques et les murmures de la rue. Le chant des anges et la musique céleste résonnent dans le cœur de Marie faisant resplendir son regard sur Jésus. C’est pourquoi le père Lagrange perçoit dans le cœur de Marie « l’écho le plus fidèle de toutes ces paroles, la pénétration la plus intime de toutes ces choses où convergeaient tous les desseins de Dieu ». Le Cœur Immaculé de Marie, si cher à la dévotion du père Lagrange, brille comme le lieu de la rencontre de Dieu et de l’humanité, lieu fécond d’où sortira le salut du monde.

connaissance, à l’image d’une table de mixage qui parvient à unifier les voix, les musiques et les murmures de la rue. Le chant des anges et la musique céleste résonnent dans le cœur de Marie faisant resplendir son regard sur Jésus. C’est pourquoi le père Lagrange perçoit dans le cœur de Marie « l’écho le plus fidèle de toutes ces paroles, la pénétration la plus intime de toutes ces choses où convergeaient tous les desseins de Dieu ». Le Cœur Immaculé de Marie, si cher à la dévotion du père Lagrange, brille comme le lieu de la rencontre de Dieu et de l’humanité, lieu fécond d’où sortira le salut du monde.

(Fr. Manuel Rivero, o.p. Le père Lagrange et la Vierge Marie. Méditations des mystères du rosaire. La naissance de Jésus, Cerf, 2012, p.63)

Illustration : Nativité. « A natividade » (det.) | Bicci di Lorenzo | Museu Wallraf-Richartz, Colónia, Alemanha.jpg.

Ange musicien de Melozzo da Forli, (15e).

23 décembre 2022

« Exulte de toutes tes forces, fille de Sion ! Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem ! Voici que ton roi vient à toi : il est juste et victorieux, humble et monté sur un âne, sur un ânon, petit d’une ânesse. » (Zacharie 9,9)

22 décembre 2022

Magnificat ! Portrait de l’âme de Marie entièrement tissé de fils de l’Écriture Sainte, de fils extraits de la Parole de Dieu. Profondément  pénétrée par la Parole de Dieu, elle peut devenir la mère de la Parole incarnée (28. Verbum Domini).

pénétrée par la Parole de Dieu, elle peut devenir la mère de la Parole incarnée (28. Verbum Domini).

« Marie adorait Dieu dans les Écritures. La source était limpide dans son cœur. Une nouvelle révélation la fit jaillir, et ce fut le Magnificat…. Nous ne comprenons pas assez à quel point le Magnificat exprime les sentiments suggérés par la Révélation ancienne, embrassée dans son esprit, au moment où elle va se dépasser elle-même par l’amour du salut, dans un tressaillement de joie. Ses paroles, celles du Magnificat surtout, sont comme une aurore de l’Évangile… »

(Extraits de Marie à Nazareth par Fr. Marie-Joseph Lagrange, o.p. L’Écriture en Église, coll. Lecto Divina 142, Cerf, 1990.)

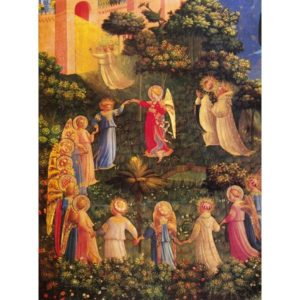

Illustration : Magnificat de la Vierge Marie. Fra Angelico. Musée San Marco. Florence.

21 décembre 2022

« J’entends mon Bien-aimé ;

C’est lui, il vient ! (Cantique des Cantiques 2, 8)

20 décembre 2022

« Rien n’est impossible à Dieu » Or Marie dit : Voici la servante du Seigneur ; qu’il m’arrive selon ta parole. » Et l’ange la quitta (Luc 1, 37-38).

« Rien n’est impossible à Dieu » Or Marie dit : Voici la servante du Seigneur ; qu’il m’arrive selon ta parole. » Et l’ange la quitta (Luc 1, 37-38).

Ce petit verset est presque une citation de Gn 18, 14 [Y a-t-il rien de trop merveilleux pour Yahvé ?]

Il a plu à Dieu d’attendre le consentement de Marie pour réaliser ce mystère (cf. 2, 21) ; c’est sans doute à ce moment qu’il s’est opéré.

Note du P. Lagrange : Sur les tentatives d’expliquer la conception surnaturelle comme une légende païenne, on peut voir RB 1914, p. 60-71 ; 188-208.

(M.-J. Lagrange o.p., extrait de L’Évangile selon saint Luc, Lecoffre-Gabalda, 1941.)

Illustration : Le consentement de Marie par Pompeo Batoni (18e)

18 décembre 2022

Joseph assume la paternité légale de Jésus

« Voici que la Vierge concevra, et elle enfantera un fils ; on lui donnera le nom d’Emmanuel, qui se traduit ‘Dieu-avec-nous’.

Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l’ange du Seigneur lui avait prescrit : il prit chez lui son épouse. » (Matthieu 1, 23-24)

Et le P. Lagrange de commenter :

Tandis que les Apôtres seront longtemps sans comprendre le vrai rôle du Messie, Joseph est averti comme Zacharie qu’il sera le Libérateur du péché ; puis selon la coutume, dont nous avons ici le premier exemple, l’évangéliste fait allusion à la prophétie de l’Emmanuel dans Isaïe, la plus claire sur l’enfant-Dieu : « Voici que la Vierge concevra et enfantera un fils, et on lui donnera le nom d’Emmanuel, c’est-à-dire Dieu avec nous ». […]

Tandis que les Apôtres seront longtemps sans comprendre le vrai rôle du Messie, Joseph est averti comme Zacharie qu’il sera le Libérateur du péché ; puis selon la coutume, dont nous avons ici le premier exemple, l’évangéliste fait allusion à la prophétie de l’Emmanuel dans Isaïe, la plus claire sur l’enfant-Dieu : « Voici que la Vierge concevra et enfantera un fils, et on lui donnera le nom d’Emmanuel, c’est-à-dire Dieu avec nous ». […]

Un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph. Il l’interpella comme Fils de David, insinuant déjà par là qu’il s’agissait du Messie dont il devait paraître le père, afin de lui transmettre, par le fait du mariage les droits de la maison de David. L’ange ajoutait : ‘Ne crains pas de prendre chez toi Marie ta femme’, c’est-à-dire de donner à tes fiançailles la sanction légale définitive ‘car ce qui est conçu en elle est un ouvrage de l’Esprit Saint’.

Réveillé de son sommeil, digne par sa confiance des confidences de Marie, Joseph prit sa femme chez lui, et, quand il eut un fils, il lui donna le nom de Jésus. C’est donc lui qui introduisit Jésus dans le monde comme descendant de David. (Lire l’article entier dans Marie-Joseph Lagrange. L’Évangile de Jésus Christ avec la synopse évangélique, éd. Artège, 2017, pp. 55-58.)

Illustration : Le songe de Joseph de la Ste Famille de Bordeaux. Vie contemplative.

16 décembre 2022

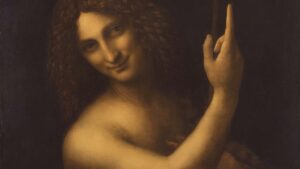

« Jean était la lampe qui brûle et qui luit : vous avez voulu vous réjouir un moment de sa lumière ; mais j’ai un témoignage plus grand que  celui de Jean : car les œuvres mêmes que je fais rendent pour moi témoignage que le Père m’a envoyé. » (Jean 5, 35-36)

celui de Jean : car les œuvres mêmes que je fais rendent pour moi témoignage que le Père m’a envoyé. » (Jean 5, 35-36)

Quelques extraits du commentaire du P. Lagrange.

C’est une allusion au zèle brûlant du Baptiste pour la pénitence, en même temps qu’à la révélation qu’il avait communiquée sur le Christ. Ce n’est pas sans dessein que Jésus ne parle plus ensuite de la chaleur de la flamme, mais seulement de la lumière. Cette lumière a attiré les Juifs ; ils s’en sont approchés avec joie, espérant qu’elle annonçait le réveil de leurs espérances. Mais leur joie a été de courte durée. Ils n’ont pas laissé à cette parole ardente le temps de les pénétrer intérieurement ; ils y ont pris plaisir un moment, puis ils ont pensé à autre chose. L’hommage rendu au Baptiste est en contact avec le témoignage que ses propres œuvres rendent au Christ ; parmi ces œuvres la résurrection des morts et aussi la bonne nouvelle aux pauvres. Ici les œuvres ne sont pas énumérées, c’est toute la mission du Christ. Jésus dit que ces œuvres lui ont été données, et cependant qu’il les fait. C’est la vraie preuve qu’il a été envoyé par son Père. Le fondement de l’argumentation est dans l’opinion reçue de tous : tant valent les œuvres, tant vaut l’homme.

(Marie-Joseph Lagrange. L’Évangile selon saint Jean, Lecoffre-Gabalda, 1936.)

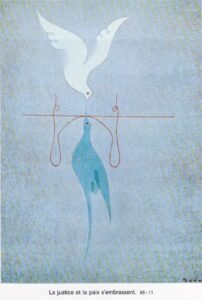

Illustration : Vitrail de lumière de Kim En Joong, o.p.

14 décembre 2022

Saint Jean de la Croix (1542-1591), Confesseur, Docteur de l’Église Universelle, réforma avec l’aide de Thérèse de Jésus l’ordre des Carmes.

18 oct[obre 1928]. Premier jour de la retraite prêchée par le R. P. Petitot sur la doctrine de S. Jean de la Croix

18 oct[obre 1928]. Premier jour de la retraite prêchée par le R. P. Petitot sur la doctrine de S. Jean de la Croix

25 [octobre 1928] soir. Fin de la retraite prêchée par le R. P. Petitot, 15 ans à Saint-Étienne, sur S. Jean de la Croix.

La bonne résolution c’est d’être fidèle à une méditation de 11.10 à 11.40 ….. et à une lecture spirituelle, le soir.

Miserere nostri Jesu benigne. O Domina mea Sancta Maria … Confirma hoc Deus quod operatus es in nobis (Ayez pitié de nous, Bon Jésus. Ô ma Dame Sainte Marie … Dieu, confirmez ce que vous avez opéré en nous.)

(Marie-Joseph Lagrange, o.p. Journal spirituel, Éd. Cerf, 2014, pp. 445 et 451)

Doctrine de Jean de la Croix

Le but de la vie est de retrouver la présence de Dieu en son cœur, de s’y unir et de connaître ainsi une paix intérieure fondée sur la certitude de son amour. Dès la première phrase du prologue de La Montée du Carmel, Jean de la Croix propose au croyant d’ « arriver à la divine lumière de l’union parfaite avec Dieu par amour, autant qu’elle est possible en cette vie. » Source : Le Carmel en France.

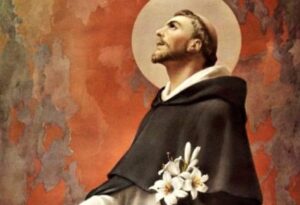

Illustration : Saint Jean de la Croix (source. Carmel de Lisieux)

13 décembre 2022

Sainte Lucie de Syracuse (+ v. 305)

Méditation du P. Lagrange

Méditation du P. Lagrange

Aucun droit sur des âmes marquées du sang de l’agneau – c’est grâce à ces persécutions que les chrétiens ont pu faire les derniers sacrifices […], une Lucie, tant d’autres et ce sont-elles qui ont vaincu ; les apologistes, bravo, mais on a vu une puissance divine dans l’histoire. Des petits, des faibles, grandir vraiment victorieux.

(Journal spirituel, Cerf, 2014, p. 352.)

Illustration : Sainte Lucie (détail) Francesco del Cossa (1436-1477)

12 décembre 2022

De qui Jésus tient-il son autorité ?

« Le baptême de Jean, d’où venait-il ? Du Ciel ou des hommes ? » (Mt 23, 25.)

« Le baptême de Jean, d’où venait-il ? Du Ciel ou des hommes ? » (Mt 23, 25.)

Méditation du P. Lagrange :

Le baptême de Jean était-il du ciel ou des hommes ? » Et comme ses adversaires se taisaient, manifestement décontenancés, Jésus insiste : « Répondez-moi ! » – Qu’auraient-ils répondu ? Que ce baptême venait du ciel ? Mais la réplique était prête : « Pourquoi donc n’avez-vous pas cru en lui ? » Il leur seyait bien vraiment de s’enquérir sur la mission des prophètes, si c’était pour ne pas les croire quand ils parlaient au nom de Dieu ! Selon leur cœur, ils auraient répondu : « Des hommes ». Mais Jean, surtout depuis son martyre, avait l’auréole des grands prophètes dressés à la façon d’Élie contre les rois infidèles ; le peuple gardait pieusement son souvenir, et il n’eût pas été prudent, surtout en ce moment, de braver sa colère. Affectant un air dégagé, comme si la question n’était pas pertinente, ils répondirent : « Nous ne savons pas ». Or Jésus les avait prévenus ; il tint parole : « Moi non plus je ne vous dis pas par quelle autorité j’agis ». Ainsi il refusait de se laisser prendre dans leur piège, et du même coup guidait le bon sens populaire. Il avait soudé sa cause à celle de Jean que le peuple tenait pour un prophète. Et, cependant, les chefs de la nation s’obstinaient à le méconnaître ! De quel droit prétendaient-ils encore barrer la route à Jésus, surtout si c’était lui dont Jean avait annoncé la venue ? (L’Évangile de Jésus Christ avec la synopse évangélique, Artège, 2017, p.476-477.)

Illustration : Jésus enseignant dans le Temple. Marko’s Monastery in the Republic Macedonia, env. 1375.

10 décembre 2022

Bienheureuse Vierge Marie de Lorette

Bienheureuse Vierge Marie de Lorette

Jour-anniversaire de la naissance au Ciel du P. Lagrange

En union de prière avec Fr. Manuel Rivero o.p.

La messe qu’il célèbre ce jour est pour vos intentions personnelles ainsi que pour la béatification du Serviteur de Dieu Marie-Joseph Lagrange o.p.

« Être les amis de Jésus. – S’habituer à vivre avec soi-même, ses mauvais instincts, comme on se résigne au voisinage putride d’un marais non sans se boucher le nez. »

(Journal spirituel. 10 décembre 1880. Lorette.)

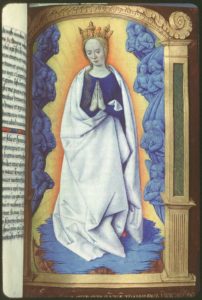

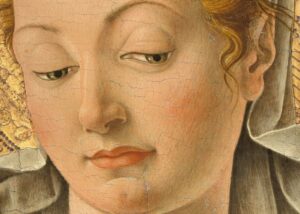

Illustration : Bienheureuse Vierge Marie. Portrait.

Chapelle Notre-Dame de Lorette. Haut-lieu de mémoire.

8 décembre 2022

Immaculée Conception de la bienheureuse Vierge Marie

« Vierge Immaculée, ma Mère, je vous remercie de m’avoir amené à vos pieds, revêtu de l’habit que vous m’avez inspiré de prendre il y a sept ou huit ans à pareil jour. Donnez-moi l’humilité, l’esprit de prière, afin que je devienne pur devant vous comme la neige tombée ce matin. »

« Vierge Immaculée, ma Mère, je vous remercie de m’avoir amené à vos pieds, revêtu de l’habit que vous m’avez inspiré de prendre il y a sept ou huit ans à pareil jour. Donnez-moi l’humilité, l’esprit de prière, afin que je devienne pur devant vous comme la neige tombée ce matin. »

Le père Lagrange est un mystique au sens noble du terme. Nous savons que rien ne ressemble autant à un diamant vrai qu’un diamant faux. Le père Marie-Joseph vivait le mystère de Dieu intensément à partir de la Parole de Dieu révélée à Israël. En lui la Sainte Écriture, la philosophie, la théologie et la prédication s’harmonisent au service du « salut des âmes », expression qu’il citait souvent dans l’esprit des Constitutions de l’Ordre des prêcheurs.

La Vierge Marie, l’Immaculée Conception, occupe une place privilégiée2 qui fait penser à la spiritualité du bienheureux pape Jean-Paul II. Habituellement ses feuilles manuscrites, même dans l’étude des langues orientales, commencent par la prière « Ave Maria » en haut de la page, signe de la présence de la Mère de Dieu dans son âme.

Laus Immaculatae !

(Journal spirituel, Cerf, 2014.)

5 décembre 2022

Mémoire du Bienheureux abbé Jean-Baptiste Fouque, proclamé bienheureux par le pape François, le 30 septembre 2018.

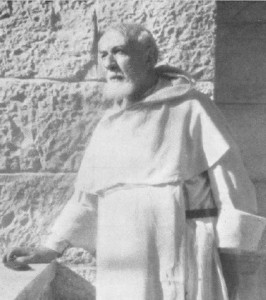

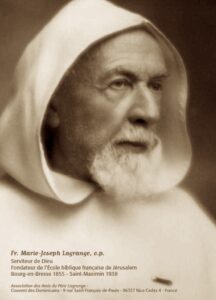

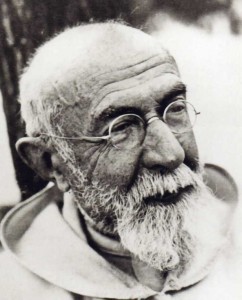

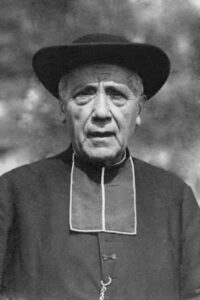

Lorsque le Bienheureux P. Jean-Baptiste Fouque (1851-1926), fondateur de l’hôpital Saint-Joseph de Marseille, et le Serviteur de Dieu, le P. Marie-Joseph Lagrange o.p. (1855-1938), fondateur de l’École biblique de Jérusalem se rencontrent :

Lorsque le Bienheureux P. Jean-Baptiste Fouque (1851-1926), fondateur de l’hôpital Saint-Joseph de Marseille, et le Serviteur de Dieu, le P. Marie-Joseph Lagrange o.p. (1855-1938), fondateur de l’École biblique de Jérusalem se rencontrent :

C’est malade à l’hôpital Saint-Joseph de Marseille, fondé par l’abbé FOUQUE de sainte mémoire, que le père LAGRANGE formule en 1926 le vœu de rédiger une Vie de Jésus s’il retrouve ses forces et sa santé[1].

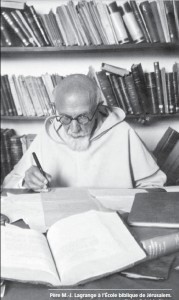

Le père Louis-Hugues VINCENT, o.p., frère dominicain de l’École biblique de Jérusalem, accompagne le 6 novembre 1926 le père Lagrange à l’hôpital Saint-Joseph, où il restera jusqu’au 6 janvier 1927. Dans son Journal spirituel, le père Lagrange note de manière sobre mais cela lui semble important : « Vu le chanoine FOUQUE avant sa mort »[2].

Il commence la rédaction le 22 juillet, en la fête de sainte Marie-Madeleine, et ses commentaires évangéliques avancent à grands pas dans un climat de prière.

Il tourne ses yeux et son cœur vers la Vierge Marie, Notre-Dame des commencements[3], en implorant son intercession : « Très douce Mère, Marie Immaculée, Reine du très Saint Rosaire, c’est pour vous plaire que je commence, et par vous, à votre Fils : aidez-moi. Faites-le-moi mieux connaître, donnez-moi de l’aimer et étant devenu uni à ses sentiments, d’avoir pour vous son amour, sa tendresse, et comme étant aussi votre esclave, la docilité et le dévouement d’un bon serviteur … Suppléez à tout ! S. Joseph, priez pour moi, S. Dominique, aidez votre enfant. Ave Maria ! »[4].

Dans sa déclaration du 22 septembre 1936 au couvent de Saint-Maximin (Var. France), à ouvrir après son décès, le père Lagrange déclare : « La petite croix du P. FOUQUE de Marseille, que je porte sur moi, serait pour le Père VINCENT. »[5]

Le père Lagrange n’évoque pas l’origine de cette croix à laquelle il tient au point de la porter sur lui. L’a-t-il reçu directement de l’abbé FOUQUE ?  S’agit-il d’un souvenir-relique offert au père LAGRANGE par les sœurs dominicaines qui travaillent comme infirmières à l’hôpital Saint-Joseph ? Peu importe. Cette petite croix marque bien le lien spirituel entre le « Vincent de Paul marseillais » et le fondateur de l’École biblique de Jérusalem.

S’agit-il d’un souvenir-relique offert au père LAGRANGE par les sœurs dominicaines qui travaillent comme infirmières à l’hôpital Saint-Joseph ? Peu importe. Cette petite croix marque bien le lien spirituel entre le « Vincent de Paul marseillais » et le fondateur de l’École biblique de Jérusalem.

Dans son adolescence, le père Lagrange faisait partie d’une conférence de Saint-Vincent-de-Paul à Autun où il servait les pauvres à domicile. Il écrivait dans ses Souvenirs personnels : « Parmi les moyens les plus efficaces pour toucher le cœur des enfants, lutter contre leur égoïsme, contre l’attrait du plaisir, avant bien des instructions publiques ou privées, je pense encore qu’il faut placer la visite des pauvres à domicile, à leur propre foyer. Il existait au petit séminaire une conférence de Saint-Vincent-de-Paul, très assidue à cet office, et c’était un honneur d’en faire partie. »[6]

L’abbé Jean-Baptiste FOUQUE qui sera béatifié à Marseille le 30 septembre 2018 et le père Marie-Joseph LAGRANGE, dont la cause de béatification est en cours, se sont rencontrés non seulement dans les locaux de l’hôpital Saint-Joseph de Marseille mais surtout ils se sont retrouvés et reconnus dans la même passion pour le salut des âmes. L’abbé FOUQUE en innovant dans le domaine social et en créant des institutions qui se sont développés dans le temps ; le père Lagrange en innovant dans l’exégèse biblique et en créant l’École pratique d’études bibliques à Jérusalem au service de l’intelligence de la foi en la Parole de Dieu.

L’abbé FOUQUE s’est investi dans les milieux populaires marseillais où il a apporté soutien matériel, soins médicaux et éducation chrétienne. Le père Lagrange a tenu à vulgariser ses recherches scientifiques en publiant « L’Évangile de Jésus-Christ avec la synopse évangélique »[7] qu’il voulait accessible aux ouvriers.

L’Église a reconnu la sainteté de l’abbé FOUQUE. L’Église par le biais des papes a mis en lumière aussi le labeur du père LAGRANGE pour nourrir la foi des fidèles.

Le père Lagrange avait dédicacé en 1928 « L’Évangile de Jésus-Christ » au pape Léon XIII, apôtre du Rosaire. Plus tard, le 25 mars 1930, le cardinal Pacelli, secrétaire d’État du pape Pie XI, futur pape Pie XII, remercia chaleureusement le père Lagrange pour « le beau travail » en lui accordant au nom du pape Pie XI une Bénédiction apostolique particulière.

Le bienheureux pape Paul VI et le saint pape Jean-Paul II ont mis en lumière l’œuvre du père Lagrange, pionnier de l’exégèse catholique, dans le contexte difficile du modernisme qui privait la Bible de sa dimension surnaturelle en tant que révélation divine dans l’Histoire.

La Commission biblique pontificale dans son document, publié le 21 septembre 1993, « L’interprétation de la Bible dans l’Église », préfacée par le cardinal J. Ratzinger, devenu ultérieurement le pape Benoît XVI, a rendu hommage à l’œuvre du père Lagrange le citant comme un bibliste de référence dans l’histoire de l’exégèse catholique à la suite d’Origène et de saint Jérôme. D’ailleurs, le père Lagrange a souvent été appelé « le nouveau saint Jérôme » à tel point qu’il apparaît comme un docteur dans l’interprétation fidèle, scientifique et innovante des Saintes Écritures.

L’abbé FOUQUE et le père LAGRANGE représentent deux modèles de sainteté, fondées sur l’amour de Dieu et du prochain, et unis dans l’attachement à Jésus-Christ, leur unique Seigneur. Toujours d’actualité, toujours jeunes de la jeunesse de la charité qui ne passe pas.

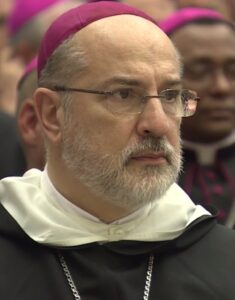

Fr. Manuel RIVERO O.P., Président de l’Association des amis du père Lagrange

http://www.mj-lagrange.org/

[1] LAGRANGE, (M.-J) (2014), des frères prêcheurs, Journal spirituel 1879-1932. Paris. Éditions du Cerf. P. 439.

[2]LAGRANGE, (M.-J) (2014), des frères prêcheurs, Journal spirituel 1879-1932. Paris. Éditions du Cerf. P. 438.

[3] Voir RIVERO, (M) (2012), Le père Lagrange et la Vierge Marie, méditations des mystères du Rosaire. Paris. Cerf.

[4] LAGRANGE, (M.-J) (2014), des frères prêcheurs, Journal spirituel 1879-1932. Paris. Éditions du Cerf. P. 440.

[5] MONTAGNES (B.) (2004), Marie-Joseph LAGRANGE, une biographie critique. Paris. Éditions du Cerf. P. 520.

[6] Le Père Lagrange au service de la Bible. Souvenirs personnels. Paris. Éditions du Cerf. 1967. P. 254.

[7] LAGRANGE (M.-J), (2017), L’Évangile de Jésus-Christ avec la synopse évangélique, traduite par le père Ceslas LAVERGNE O.P.. Préface de Jean-Michel POFFET, O.P. ; Présentation de Manuel RIVERO O.P.. Paris. Éditions Artège-Lethielleux. 2017.

4 décembre 2022

2e dimanche de l’Avent

Épître de saint Paul apôtre aux Romains (versets 5 et 6)

« Et que le Dieu de la patience et de la consolation vous donne d’avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon le Christ Jésus, afin que d’un même cœur, d’une seule bouche, vous glorifiiez le Dieu et Père de Notre Seigneur Jésus Christ. »

« Et que le Dieu de la patience et de la consolation vous donne d’avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon le Christ Jésus, afin que d’un même cœur, d’une seule bouche, vous glorifiiez le Dieu et Père de Notre Seigneur Jésus Christ. »

Le verset 6 commande toute la période, en indiquant la cause finale. Les chrétiens sont une société religieuse, groupée pour rendre gloire à Dieu comme une seule voix, et par conséquent d’un seul cœur sous peine de la plus fâcheuse discordance entre la bouche et le cœur ? Pour cela il faut qu’ils aient tous les mêmes sentiments, de façon à rester unis […]. Cette union ne peut être qu’un don de Dieu, aussi Paul a-t-il recours à la prière.

(P. Lagrange, o.p. L’Épître de saint Paul aux Romains. Lecoffre-Gabalda, 1931.)

Illustration : Assidus à la prière (Fr. Enard)

3 décembre 2022

Fête de saint François-Xavier, patron des missions et du diocèse de La Réunion

Fr. Manuel Rivero O.P.

En ce 3 décembre, l’Église catholique célèbre saint François-Xavier, jésuite, patron des missions avec sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus et patron du diocèse de La Réunion.

Né, en 1506, en Navarre (Espagne), François-Xavier a fait ses études à Paris où il rencontre saint Ignace de Loyola avec qui il fondera la Compagnie de Jésus. Ordonné prêtre à Venise en Italie, François-Xavier sera envoyé par Ignace aux Indes pour remplacer un autre jésuite prévu pour cette mission mais qui était tombé malade. Saint François-Xavier était poussé vers l’Asie dans un grand élan de générosité et de foi. Parti de Lisbonne, il sillonna les océans dont l’océan Indien pour rejoindre Goa, Singapour, l’Indonésie, le Japon. Son rêve était de parvenir en Chine mais il mourra sur l’île de Sangchuan aux portes du continent chinois le 3 décembre 1552. Il avait 46 ans.

Saint François-Xavier a été canonisé en même temps que saint Ignace de Loyola et sainte Thérèse d’Avila en 1622 par le pape Grégoire XV. Ce fut une grande fête populaire.

Saint François-Xavier a été canonisé en même temps que saint Ignace de Loyola et sainte Thérèse d’Avila en 1622 par le pape Grégoire XV. Ce fut une grande fête populaire.

À Rome, dans l’église du Gesù un reliquaire conserve le bras droit de saint François-Xavier qui a baptisé tant et tant de personnes. Dans cette même église jésuite sont vénérées les reliques du fondateur, saint Ignace de Loyola. Plus récemment, les restes du père Pedro Arrupe (+1991), ancien Général de la Compagnie de Jésus, missionnaire au Japon, y ont pris place pour honorer son élan missionnaire. Sa cause de béatification est en cours dans le diocèse de Rome.

Le discernement des vocations

Dès leur fondation, les Jésuites mettent à l’épreuve ceux qui demandent à rentrer dans la Compagnie de Jésus en exigeant trois étapes : un mois d’Exercices spirituels, un mois de service auprès des malades dans un hôpital et un mois de pèlerinage à pied et sans argent afin de mettre leur espérance en Dieu. Saint Ignace, ancien soldat, a connu la discipline militaire, l’austérité et le combat, la maladie et la soif de Dieu. Pour persévérer dans la Compagnie, congrégation missionnaire, tout candidat doit faire preuve d’endurance et d’esprit de sacrifice, en renonçant au confort et à la sécurité. Pendant ces trois mois d’examen, le candidat est appelé à s’enraciner dans la foi en Dieu, la pauvreté et l’humilité. La pauvreté n’est pas vécue pour elle-même mais comme condition pour la mission. L’apôtre est enfanté à la mission dans la pauvreté, « sa mère ». En partageant les souffrances des prisonniers et des malades, le novice rejoint la miséricorde de Jésus. C’est au service des pauvres que le jeune religieux imite la compassion de Jésus tout en découvrant sa propre misère. La contemplation de la passion du Christ pour les pécheurs et les pauvres plonge le chrétien dans l’expérience de son péché et de sa vulnérabilité. La miséricorde divine se déploie dans la misère humaine. L’apôtre témoigne de l’amour du Christ pour l’humanité au cœur de sa propre faiblesse comme premier bénéficiaire de la miséricorde divine.

Quand j’étais en Haïti de 2008 à 2011, j’avais rencontré un père maître des novices d’une congrégation religieuse, ancien médecin, qui pratiquait ce qu’il appelait « la sélection naturelle des vocations ». Il donnait rendez-vous en ville aux candidats qui lui demandaient ce qu’il fallait faire pour entrer dans sa congrégation internationale. C’est à pied qu’ils se rendaient dans la maison de formation en milieu populaire où il n’y avait pas de voitures ni de domestiques. Devant cette pauvreté, certains candidats renonçaient rapidement à leur désir.

Saint François-Xavier, qui était aussi nonce apostolique, servait les malades lors de ses voyages missionnaires. Homme de prière, souvent silencieux, il était habité par la passion de connaître et de faire connaître Jésus-Christ.

Les enfants missionnaires

Saint François-Xavier aimait les enfants et les enfants l’aimaient. Il raconte dans ses lettres à saint Ignace de Loyola leur soif d’apprendre des prières : « Quant aux enfants, ils ne me laissaient ni réciter l’office divin, ni manger ni me reposer tant que je ne leur avais pas enseigné une prière. Alors j’ai commencé à saisir que le royaume des cieux appartient à ceux qui leur ressemblent ».

Les enfants devenaient ses premiers collaborateurs car ils évangélisaient leurs parents et leurs voisins en détruisant parfois des idoles.

Combat contre Satan

Cœur brûlant du feu de l’Esprit Saint, saint François-Xavier a bien eu besoin de la force du Ressuscité dans ses combats contre le diable. Le démon lui était apparu en faisant des grimaces effrayantes. Une fois, le Satan lui donna des coups.

Sur sa route apostolique où il passait un jour sur trois en mer, il devait faire face à l’hostilité des païens, au contre-témoignage des colons européens mais aussi aux attaques du diable.

Le Satan, le « diviseur », le « jaloux », cherche à posséder l’homme et à l’éloigner de l’amitié avec Dieu.

En tant qu’aumônier de prison, il m’est arrivé aussi de constater l’action du diable capable de transformer l’expression du visage d’une personne détenue au point de le rendre tout à coup monstrueux, effrayant, avec des grimaces impossibles à faire de façon naturelle.

Mort de saint François-Xavier, modèle des missionnaires

Il mourut un samedi, avant l’aurore, le 3 décembre 1552, sur l’île de Sancian, malade et pauvre, dans une cabane de paille.

Sa vie et son œuvre continuent d’éveiller des vocations missionnaires. Par exemple, le frère Marie-Joseph Lagrange (1855-1938), dominicain,  fondateur de l’École biblique de Jérusalem, aimait à rappeler qu’il avait choisi saint François-Xavier comme saint patron pour recevoir le sacrement de Confirmation, le 19 mai 1867. Dans son Journal spirituel, il avait écrit à Jérusalem le 13 août 1893 une belle prière au Seigneur : « Je vous rends grâce d’avoir réalisé les aspirations de ma jeunesse à la vie missionnaire, hors de ma patrie »[1].

fondateur de l’École biblique de Jérusalem, aimait à rappeler qu’il avait choisi saint François-Xavier comme saint patron pour recevoir le sacrement de Confirmation, le 19 mai 1867. Dans son Journal spirituel, il avait écrit à Jérusalem le 13 août 1893 une belle prière au Seigneur : « Je vous rends grâce d’avoir réalisé les aspirations de ma jeunesse à la vie missionnaire, hors de ma patrie »[1].

Aujourd’hui d’aucuns s’exclament : « La mission est en France ! Pourquoi vouloir aller au loin, en Afrique ou en Asie ? »

Déjà au XVIIe siècle en Italie, les chrétiens disaient en parlant des missions et du manque d’évangélisation dans le monde rural : « Les Indes sont aussi ici ! » En réalité, il y avait des besoins en Europe et en Asie. Les missions dangereuses en Asie étaient menées de pair avec des missions populaires en Europe. Plutôt que d’y voir un dilemme, le chrétien discerne le même appel à témoigner de Dieu. Il s’agit de partager sa foi aussi bien dans le vieux monde que dans des pays inconnus et lointains.

Que le Seigneur bénisse la mission de l’Église, ses missionnaires, enfants et adultes !

[1] Marie-Joseph LAGRANGE, des frères prêcheurs, Journal spirituel 1879-1932. Avant-propos de frère Manuel Rivero O.P., Paris, éditions du Cerf, 2014, p. 282.

1er décembre 2022

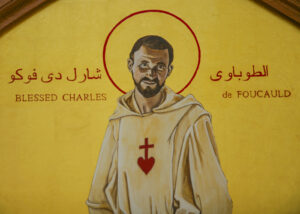

Saint Charles de Foucauld (1858-1916), ermite, prêtre, missionnaire, linguiste.

Lagrange et le père de Foucauld. Lorsque deux grands hommes de Dieu se rencontrent.

Charles de Foucauld avait toujours aimé les déguisements, il passa sa vie à changer d’apparence. La dernière apparence, celle qu’il préférait, ce fut celle du mendiant, de l’extravagant, du « pauvre diable ». Mais, de même qu’il était difficile sans doute au Christ de se déguiser en Jésus le Nazaréen (car le Christ savait bien toujours dans le fond de son être qu’il était Dieu), il était sans doute difficile au vicomte de Foucauld déguisé en mendiant d’oublier qu’il était vicomte.

Il m’arrivait souvent à Jérusalem de comparer en esprit Lagrange à Foucauld. Leurs deux obsessions étaient en effet comparables. L’un et l’autre avaient le désir de vivre sur les lieux mêmes où Jésus avait vécu. L’un et l’autre avaient juré de pousser le paradoxe jusqu’à son extrémité : d’être des adorateurs muets, inconnus, méconnus au milieu du peuple mahométant qui plusieurs fois par jour adore le Dieu unique dans les mosquées. En ce moment de l’histoire où j’écris et où nous sommes encore hantés par un demi-siècle de conflits au Proche-Orient et par les rapports des juifs, des musulmans et des chrétiens, je me souviens d’un dialogue avec le père Lagrange :

– L’avez-vous reçu, mon père, au couvent de Saint-Étienne, ce grand initiateur ?

– Je l’ai reçu ; je l’ai vu ; je l’ai entendu. Je ne l’ai pas reconnu. Je ne l’ai pas connu. Que de fois dans la vie on ne reconnaît pas ceux qui nous  aiment.

aiment.

– Vous étiez faits l’un pour l’autre.

– Ceux qui sont faits l’un pour l’autre doivent vivre l’un sans l’autre.

– Le père de Foucauld a retrouvé en Galilée et en Judée la poésie qu’il avait évoquée dans son récit sur sa Reconnaissance au Maroc. Comme vous, Foucauld songeait à une fondation biblique. L’École biblique et toutes les communautés où on lit vos livres sur la Bible sont analogues à des monastères tel qu’il les imaginait.

(Jean Guitton, Portrait du P. Lagrange. Celui qui a réconcilié la science et la foi. Éd. Robert Laffont, Paris 1992, pp. 139-140.)

Illustration : Icône de Charles de Foucauld dans une chapelle de l’billin en Galilée-@MAB/CTS-Terre-Sainte01.jpg

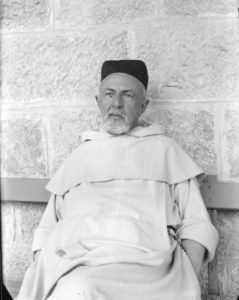

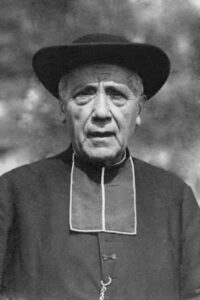

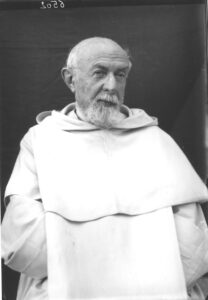

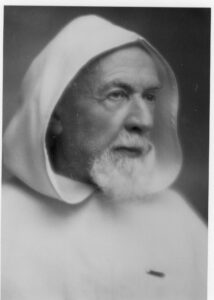

Photo : P. Lagrange en 1880.

Il faut aussi introduire l’humilité dans l’esprit. On se heurte souvent à des esprits diversement non humbles :

Il faut aussi introduire l’humilité dans l’esprit. On se heurte souvent à des esprits diversement non humbles : « Mon Dieu ! Vous avez été trop bon pour moi ! J’ai oublié que j’étais coupable, que mon pardon était le prix

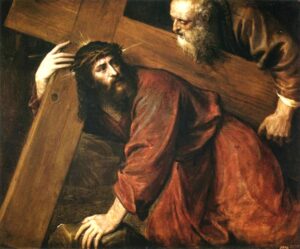

« Mon Dieu ! Vous avez été trop bon pour moi ! J’ai oublié que j’étais coupable, que mon pardon était le prix de votre Sang : disciplina pacis nostræ super eum, et livore ejus sanati sumus » « Le châtiment qui devait nous procurer la paix est tombé sur lui et nous avons été guéris par ses meurtrissures ‘Isaïe 53, 5’ ». (Marie-Joseph Lagrange. Journal spirituel, Artège, 2014, p. 263.)

de votre Sang : disciplina pacis nostræ super eum, et livore ejus sanati sumus » « Le châtiment qui devait nous procurer la paix est tombé sur lui et nous avons été guéris par ses meurtrissures ‘Isaïe 53, 5’ ». (Marie-Joseph Lagrange. Journal spirituel, Artège, 2014, p. 263.) Il me semble que le résultat de l’étude de St Thomas (de Incarnatione) et de notre pèlerinage d’Albe doit être de me rapprocher bien davantage de la Très Sainte Humanité de Jésus. Je ne m’en suis jamais écarté, je crois, de parti pris, quoique j’aie été tenté de le faire : cette pensée me fait horreur. Mais je n’ai certes pas fait assez d’efforts pour converser familièrement avec Jésus : « L’amour de Jésus est la racine de la sainteté. »

Il me semble que le résultat de l’étude de St Thomas (de Incarnatione) et de notre pèlerinage d’Albe doit être de me rapprocher bien davantage de la Très Sainte Humanité de Jésus. Je ne m’en suis jamais écarté, je crois, de parti pris, quoique j’aie été tenté de le faire : cette pensée me fait horreur. Mais je n’ai certes pas fait assez d’efforts pour converser familièrement avec Jésus : « L’amour de Jésus est la racine de la sainteté. » Les choses étaient si bien disposées pour le triomphe du Christianisme et la constitution de l’Église qu’ils semblent sortir du monde comme une fleur de sa tige : mais les moyens de Dieu, la Croix, est [sic] si contraire à l’esprit du monde, la résistance fut si atroce, que le triomphe du Christianisme apparaît clairement comme la marque de la force de Dieu. Sa sagesse se manifeste dans la préparation, sa force dans l’exécution de ce grand dessein. Souvent on exagère en sens opposé : on noircit ce qui précède pour faire ressortir la victoire du Christ ; ou bien, on exalte le paganisme pour diminuer la valeur des idées divines. Mais St Paul parle de la plénitude des temps : plénitude d’ignominie et d’abaissements ; l’humanité ainsi brisée, Dieu a pitié d’elle, et de ces fragments épars construit son Église. Sentant sa honte, l’humanité se reportait au beau temps de sa jeunesse, quand elle était sortie des mains de Dieu radieuse d’innocence, et soupirait après l’âge d’or : elle attendait le retour de cette félicité perdue. Dieu trompa et surpassa son attente ; il lui donna la Croix, un Sauveur Crucifié.

Les choses étaient si bien disposées pour le triomphe du Christianisme et la constitution de l’Église qu’ils semblent sortir du monde comme une fleur de sa tige : mais les moyens de Dieu, la Croix, est [sic] si contraire à l’esprit du monde, la résistance fut si atroce, que le triomphe du Christianisme apparaît clairement comme la marque de la force de Dieu. Sa sagesse se manifeste dans la préparation, sa force dans l’exécution de ce grand dessein. Souvent on exagère en sens opposé : on noircit ce qui précède pour faire ressortir la victoire du Christ ; ou bien, on exalte le paganisme pour diminuer la valeur des idées divines. Mais St Paul parle de la plénitude des temps : plénitude d’ignominie et d’abaissements ; l’humanité ainsi brisée, Dieu a pitié d’elle, et de ces fragments épars construit son Église. Sentant sa honte, l’humanité se reportait au beau temps de sa jeunesse, quand elle était sortie des mains de Dieu radieuse d’innocence, et soupirait après l’âge d’or : elle attendait le retour de cette félicité perdue. Dieu trompa et surpassa son attente ; il lui donna la Croix, un Sauveur Crucifié. Fils de l’Orient, byzantins de patrie, grecs d’origine, romains par leur mission, slaves par leurs fruits apostoliques, ces deux saints frères constituent un exemple classique de ce que l’on indique aujourd’hui par le terme d’« d’inculturation » (Benoît XVI, 17 juin 2009).

Fils de l’Orient, byzantins de patrie, grecs d’origine, romains par leur mission, slaves par leurs fruits apostoliques, ces deux saints frères constituent un exemple classique de ce que l’on indique aujourd’hui par le terme d’« d’inculturation » (Benoît XVI, 17 juin 2009). La messe mensuelle est célébrée par Fr. Manuel Rivero, o.p., pour la béatification du P. Lagrange auquel nous confions nos intentions personnelles à son intercession. Ce mois-ci une intention particulière pour Murielle est demandée. C’est la veille de la fête de Notre-Dame de Lourdes et la Journée mondiale des malades. Pensons à eux. Prenons soin d’eux. Le P. Lagrange savait ce qu’était la maladie, il fut souvent hospitalisé en raison d’une santé fragile.

La messe mensuelle est célébrée par Fr. Manuel Rivero, o.p., pour la béatification du P. Lagrange auquel nous confions nos intentions personnelles à son intercession. Ce mois-ci une intention particulière pour Murielle est demandée. C’est la veille de la fête de Notre-Dame de Lourdes et la Journée mondiale des malades. Pensons à eux. Prenons soin d’eux. Le P. Lagrange savait ce qu’était la maladie, il fut souvent hospitalisé en raison d’une santé fragile. C’est peut-être à cette occasion, peut-être dans le sermon sur la montagne, que Jésus a fait du sel le symbole de l’action que devaient exercer ses disciples. Le sel conserve et assaisonne : cette seconde fonction est de beaucoup la principale, et c’est d’elle qu’il s’agit ici. « Le sel est bon », dit le Maître, et de fait, en arabe, le mot « salé » est employé constamment dans le sens de « bon ». Si par impossible il perdait sa saveur : aucun autre élément ne pourrait la lui rendre : c’est sa qualité propre, c’est lui qui donne de la saveur à toutes choses, rien ne peut lui en donner. Plutarque a même écrit que la vertu du sel donnait une âme aux viandes mortes qu’il faudrait sans cela jeter dans le fumier. Les disciples doivent être pénétrés de cette saveur, une haute valeur morale qui est l’âme de la vie humaine. S’ils venaient à la perdre, qui pourrait la leur rendre ? Personne ! Qu’ils soient donc animés de cette vertu active, un peu âpre, mais salutaire, et que néanmoins ils restent en paix les uns avec les autres. C’est le dernier mot de toute instruction dans saint Marc.

C’est peut-être à cette occasion, peut-être dans le sermon sur la montagne, que Jésus a fait du sel le symbole de l’action que devaient exercer ses disciples. Le sel conserve et assaisonne : cette seconde fonction est de beaucoup la principale, et c’est d’elle qu’il s’agit ici. « Le sel est bon », dit le Maître, et de fait, en arabe, le mot « salé » est employé constamment dans le sens de « bon ». Si par impossible il perdait sa saveur : aucun autre élément ne pourrait la lui rendre : c’est sa qualité propre, c’est lui qui donne de la saveur à toutes choses, rien ne peut lui en donner. Plutarque a même écrit que la vertu du sel donnait une âme aux viandes mortes qu’il faudrait sans cela jeter dans le fumier. Les disciples doivent être pénétrés de cette saveur, une haute valeur morale qui est l’âme de la vie humaine. S’ils venaient à la perdre, qui pourrait la leur rendre ? Personne ! Qu’ils soient donc animés de cette vertu active, un peu âpre, mais salutaire, et que néanmoins ils restent en paix les uns avec les autres. C’est le dernier mot de toute instruction dans saint Marc. « Mon Jésus, vous êtes ma seule lumière, car sans vous rien ne me contente et ma raison succomberait

« Mon Jésus, vous êtes ma seule lumière, car sans vous rien ne me contente et ma raison succomberait