30 mars 2023

Saint-Denis (La Réunion), le 28 mars 2023

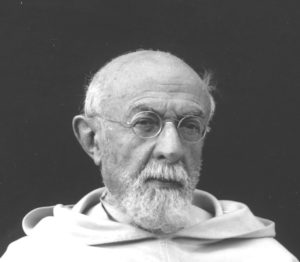

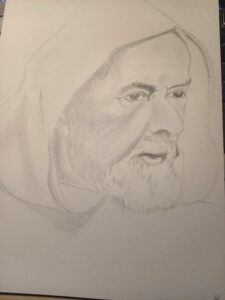

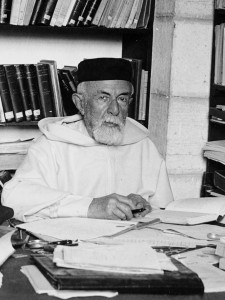

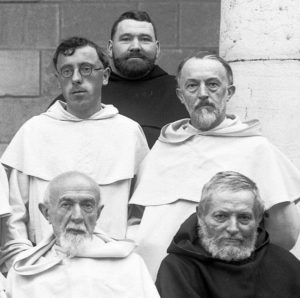

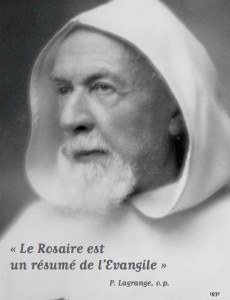

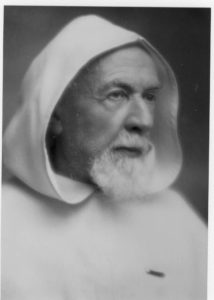

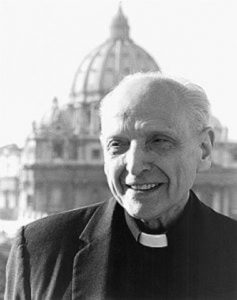

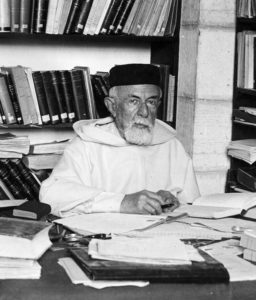

Chers amis du serviteur de Dieu, le frère Marie-Joseph Lagrange O.P.,

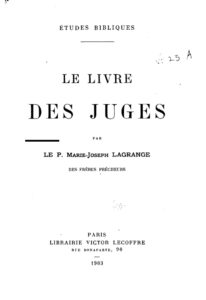

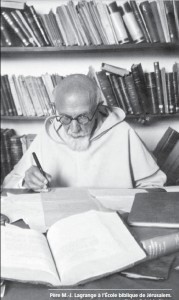

Merci pour votre prière au Vivant et pour vos dons qui soutiennent la cause de béatification du fondateur de l’École biblique de Jérusalem.

De nombreuses grâces sont répandues dans les cœurs de ceux qui comptent sur l’intercession du père Lagrange : lumière de la foi, réconciliations, communion avec les défunts, fidélité dans l’amour, droiture et courage dans la vie sociale …

N’hésitez pas à confier les malades de votre entourage à son intercession. La béatification passe par la reconnaissance d’un miracle.

Merci aussi pour les cotisations à l’association. Vous pouvez proposer à d’autres personnes d’y adhérer.

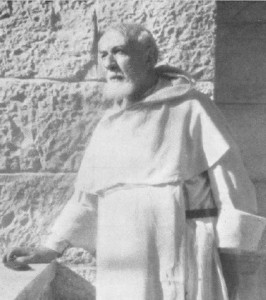

La pandémie nous a empêché l’organisation d’événements en présentiel. J’espère que ce n’est que partie remise et dès que le ciel de la santé publique « s’éclaircira » nous mettrons sur pied le colloque prévu à Saint-Maximin (Var), lieu du noviciat en 1879 et de l’exode vers le Père du père Lagrange en 1938.

À La Réunion, nous avons accueilli pendant une semaine les reliques de sainte Marie-Madeleine qui sont habituellement à la Sainte-Baume, ce qui a représenté un événement heureux et fort dans notre diocèse : célébrations dans les paroisses (cathédrale, Petite-Île, Saint-Benoît, Saint-Gilles), dans des établissements catholiques d’enseignement et dans des monastères (Carmélites et Dominicaines). De nombreuses confessions ont eu lieu pendant ces temps de prière et de prédication. Des adultes, des jeunes et des enfants ont témoigné des grâces reçues pendant ces temps de prière.

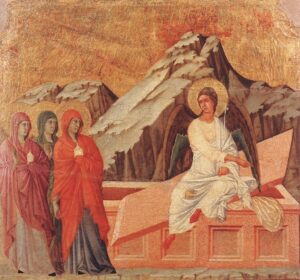

Le père Marie-Joseph Lagrange O.P., fondateur de l’École biblique de Jérusalem, était marqué par la figure de sainte Marie-Madeleine. C’est pourquoi il enfouit le 5 juin 1891 une médaille de cette sainte dans les fondations de l’École. Il voulut orienter ainsi le travail de l’exégèse biblique dans le sens de la contemplation et de l’apostolat pour le salut des âmes.

Dans son Journal spirituel, le père Lagrange cite à plusieurs reprises sainte Marie-Madeleine : « Permettez-moi, ô Jésus, de me tenir constamment au pied de la Croix avec votre Mère Immaculée, sainte Marie-Madeleine et saint Jean[1] » ; « me considérer auprès de mes frères comme sainte Marie-Madeleine aux pieds de Marie Immaculée[2] ».

Tout au long de sa vie dominicaine, le père Lagrange s’est évertué à défendre l’honneur de l’Église et à promouvoir la vérité évangélique qui rend libre.

Tout au long de sa vie dominicaine, le père Lagrange s’est évertué à défendre l’honneur de l’Église et à promouvoir la vérité évangélique qui rend libre.

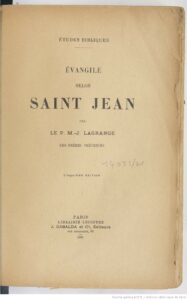

Ses commentaires bibliques scientifiques ont toujours eu pour finalité le salut des âmes par la foi. Aussi achève-t-il son commentaire sur la femme pécheresse chez un Pharisien en le reliant au « mot qui vient sur les lèvres du prêtre après l’absolution sacramentelle[3] » : « Ta foi t’a sauvée ; va en paix » (Lc 7,50).

En vous souhaitant une belle Semaine sainte, je vous confie à l’intercession du père Lagrange avec vos familles du Ciel et de la terre.

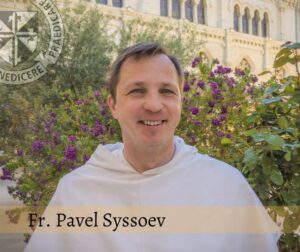

Fr. Manuel Rivero, O.P.

Vice-postulateur de la cause de béatification du père Lagrange, O.P.

[1] Marie-Joseph Lagrange, des frères prêcheurs, Journal spirituel 1879-1932, Avant-propos de Fr. Manuel Rivero O.P., Paris, Cerf, 2014. P. 58. 7 mars 1880.

[2] Marie-Joseph Lagrange, des frères prêcheurs, Journal spirituel 1879-1932, Avant-propos de Fr. Manuel Rivero O.P., Paris, Cerf, 2014. P. 63. 3 avril 1880.

[3] Marie-Joseph Lagrange, Évangile selon saint Luc, Paris, J. Gabalda, éditeur, 1927.P. 233.

Bulletin d’adhésion 2023+RIB-Association des amis du père Lagrange, O.P.

29 mars 2023

L’Église, notre mère.

Conférence de carême 2023.

Cathédrale de Saint-Denis (La Réunion).

Fr. Manuel Rivero O.P.

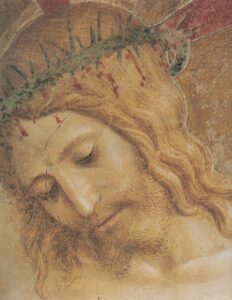

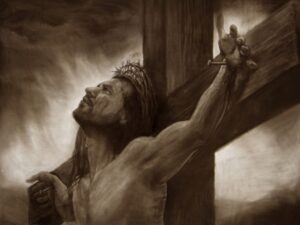

« Femme, voici ton fils » (Jn 19, 26) , a dit Jésus à sa mère, Marie, sur le Calvaire, en voyant son disciple Jean. Les théologiens chrétiens ont interprété cette dernière parole de Jésus en croix, comme l’achèvement du mystère de la Rédemption de l’humanité, qui comprend le don et l’accueil de la Mère du Messie comme modèle et mère spirituelle des croyants.

Jésus a dit aussi à son disciple bien-aimé : Voici ta mère » (Jn 19,27). Jean, habité par la lumière de l’amour, a accueilli chez lui la mère de Jésus. « Chez lui » veut dire dans son âme et non seulement dans sa maison. Visiblement Joseph était déjà parti vers Dieu quand Jésus a expiré sur la croix ; autrement Marie aurait été confiée à son époux. Il n’est pas question non plus de frères et de sœurs de Jésus sur le Golgotha. Si la Vierge Marie avait eu d’autres enfants, Jésus leur aurait demandé de prendre soin de leur mère. L’accueil dont il est question ici dépasse l’hospitalité matérielle, bonne et nécessaire, pour conduire les disciples de Jésus vers la maternité spirituelle de Marie qui veillera par son intercession sur la foi et la croissance de l’Église, Corps du Christ, dont son fils Jésus-Christ en est la tête, et les baptisés ses membres.

À La Réunion, les catholiques aiment « Maman Marie », notre Mère du Ciel. Notre île brille comme une île mariale par sa foi et par sa prière. De nombreux pèlerinages témoignent de l’attachement et la proximité des fidèles envers la Mère de Dieu : pèlerinage de la Salette, de la Vierge Noire, de la Vierge au Parasol … Des grottes de Lourdes et des statues de la Vierge Marie marquent les routes et les chemins comme des invitations à des haltes d’élévation spirituelle dans la prière. Les mères veillent sur le fruit de leurs entrailles. La Vierge Marie demeure attentive aux besoins de ses enfants à La Réunion.

Les catholiques croient en un seul Dieu. Ils n’ont pas besoin d’une déesse. Marie n’est pas une déesse mais une créature, la plus grande des sauvés par la foi en son Fils Jésus. Les catholiques adorent le Fils de Dieu, Jésus. Ils vénèrent la Vierge Marie, la Mère de Dieu.

Loin de représenter un obstacle pour la foi en Jésus, comme le craignent quelques protestants qui critiquent la ferveur mariale, la dévotion envers la Vierge Marie garantit la véritable foi en Jésus, le Fils de Dieu fait homme, seul médiateur entre Dieu et les hommes, le seul Sauveur.

Il arrive que des sociologues s’étonnent de l’impact de la spiritualité mariale auprès des chrétiens qui ont subi la violence, l’emprisonnement, la pauvreté et toutes sortes de persécutions. Avec la Vierge Marie, ils ont gardé la foi au Christ.

Notre âme s’appelle « Marie »

C’est ainsi que l’âme, par la foi, peut devenir mère du Christ et elle reçoit le nom de la mère de Jésus « Marie ». Saint Ambroise de Milan (†397) enseigne ce mystère : « Lorsque cette âme commence à se convertir au Christ, elle s’appelle « Marie » : c’est-à-dire qu’elle reçoit le nom de celle qui a mis au monde le Christ ; elle est devenue une âme qui engendre le Christ de manière spirituelle ». Le chrétien devient mère du Seigneur. Le Christ Jésus va grandir en lui à l’image du bébé porté par la mère dans son sein et qui se développe de jour en jour, jour et nuit. Il s’agit d’accueillir le Christ Jésus comme Marie l’a fait à l’Annonciation. Selon la chair, il n’y a qu’une maternité divine, celle de Marie, « mais selon la foi, le Christ est le fruit de tous ».

Mère spirituelle des chrétiens, Mère de l’Église, la Vierge Marie, femme au regard pénétrant, active dans son amour, conduit au Christ comme elle l’a fait lors des noces de Cana : « Faites tout ce qu’il vous dira » (Jn 2,5).

Mère spirituelle des chrétiens, Mère de l’Église, la Vierge Marie, femme au regard pénétrant, active dans son amour, conduit au Christ comme elle l’a fait lors des noces de Cana : « Faites tout ce qu’il vous dira » (Jn 2,5).

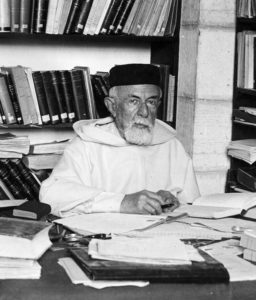

Le père Marie-Joseph Lagrange (1855-1938), dominicain, fondateur de l’École biblique de Jérusalem notait dans son Journal spirituel au cours de son noviciat au couvent royal de Saint-Maximin : « La bienheureuse Vierge Marie a détruit dans sa personne toutes les hérésies : elle est Mère de Dieu, donc, le Fils de Dieu, Jésus-Christ, n’est qu’une seule Personne, et il a deux natures puisqu’il est aussi vraiment son Fils, né de sa substance ». Les hérésies font de Jésus un Dieu sans humanité ou un homme sans divinité. Marie conduit à l’unité du mystère de Jésus, « visage humain de Dieu et visage divin de l’homme » selon la belle expression du saint pape Jean-Paul II dans Ecclesia in America (n°47), le seul pape qui soit venu dans notre île et traversé l’allée centrale de cette cathédrale.

La conférence de ce soir a pour titre « L’Église, notre Mère ». J’ai choisi de commencer par l’évocation de la Vierge Marie comme Mère spirituelle des chrétiens car les titres attribués à la Vierge Marie ont d’abord concerné l’Église, notre Mère par la transmission de la Parole de Dieu et de la grâce pascale dans les sacrements.

Et si l’Église est appelée Mère, c’est grâce à l’Esprit Saint qui donne la vie, comme nous le disons dans le Credo de Nicée-Constantinople à la messe du dimanche : « Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie » .

C’est pourquoi il y aura trois parties dans mon exposé : la Vierge Marie, notre Mère ; l’Église, notre Mère ; l’Esprit Saint qui donne la vie et qui fait renaître.

La Vierge Marie, Mère du Christ, Mère de l’Église, notre mère

C’est le saint pape Paul VI qui a tenu à vénérer la Vierge Marie sous le vocable de « Mère de l’Église » au cours du concile Vatican II, le 21 novembre 1964, lors du discours d’approbation de la Constitution dogmatique sur l’Église « Lumen Gentium », tout en ne faisant pas partie de celle-ci. De son côté, le Catéchisme de l’Église catholique a intégré officiellement dans la foi catholique ce vocable riche en signification théologique, même s’il n’a pas été le résultat d’un vote lors de ce concile (n°963).

Le saint pape Paul VI avait déclaré lors de la clôture du concile Vatican II le 8 décembre 1965 : « Alors que nous clôturons le concile œcuménique, nous honorons la Très Sainte Vierge Marie, Mère du Christ, et, par conséquent, (…) la Mère de Dieu et notre Mère spirituelle (…) c’est la femme, la vraie femme idéale et réelle (…) cette femme qui est tout à la fois notre humble sœur et notre céleste Mère et Reine ».

La foi de l’Église trouve sa naissance dans la Bible. La prière de l’Église manifeste aussi le projet de salut de Dieu pour l’humanité : « Lex orandi, lex credendi » (« La loi de la prière est la loi de la foi »). C’est pourquoi, il convient de faire appel à la liturgie de l’Église pour comprendre le mystère de la Vierge Marie. À l’Annonciation, la Vierge Marie est devenue la Mère du Fils de Dieu fait homme, qui recevra le nom de Jésus. L’événement de l’Annonciation représente non seulement la nouveauté de l’Incarnation mais aussi le commencement de l’Église. La liturgie de cette fête appelée par certains Pères de l’Église « la fête de la racine », car cachée et fondatrice, exprime le mystère de l’accueil du Fils de Dieu « par la foi de Marie » et sa tendresse maternelle envers le corps de son fils Jésus (cf. Préface de la messe), tandis que la prière sur les offrandes met en lumière la naissance de l’Église, Corps du Christ : « L’Église n’oublie pas qu’elle a commencé le jour où ton Verbe s’est fait chair ».

Si Marie est mère de Jésus, elle est aussi la mère de l’Église. Étant la Mère de la Tête du Corps elle demeure aussi la Mère du reste du Corps, les membres unis au Christ par la foi et le baptême. S’il n’est pas possible de séparer la Tête du Corps ; il n’est pas possible non plus de séparer la maternité divine de Marie de sa maternité spirituelle envers le Corps de son Fils Jésus, l’Église.

Un théologien du XIIe siècle, Isaac de l’Étoile , moine cistercien, a su mettre en valeur l’union du Christ et de l’Église, la maternité de Marie envers le Christ et à l’égard de l’Église : « ʺCe que Dieu a uni, que l’homme ne le sépare donc pas. Ce mystère est grand, je veux dire qu’il s’applique au Christ et à l’Église.ʺ Garde-toi bien de séparer la tête du corps ; n’empêche pas le Christ d’exister tout entier ; car le Christ n’existe nulle part tout entier sans l’Église, ni l’Église sans le Christ. Le Christ total, intégral, c’est la tête et le corps. »

Et dans un autre sermon sur l’Assomption, Isaac d’enseigner : « Ce Christ unique est le Fils d’un seul Dieu, dans le ciel et d’une seule mère sur la terre. Il y a beaucoup de fils, et il n’y a qu’un seul fils. Et, de même que la tête et le corps sont un seul fils et plusieurs fils, de même Marie et l’Église sont une seule mère et plusieurs mères, une seule vierge et plusieurs vierges. L’une et l’autre ont conçu du Saint-Esprit, sans attrait charnel (…). L’une a engendré, sans aucun péché, une tête pour le corps ; l’autre a fait naître, dans la rémission des péchés, un corps pour la tête. L’une et l’autre sont mères du Christ, mais aucune des deux ne l’enfante tout entier sans l’autre. Aussi c’est à juste titre que, dans les Écritures divinement inspirées, ce qui est dit en général de la vierge mère qu’est l’Église, s’applique en particulier à la Vierge Marie ; et ce qui est dit de la vierge mère qu’est Marie, en particulier, se comprend en général de la vierge mère qu’est l’Église.

De plus, chaque âme croyante est également, à sa manière propre, épouse du Verbe de Dieu, mère, fille et sœur du Christ, vierge et féconde. Ainsi donc c’est la Sagesse même de Dieu, le Verbe du Père, qui désigne à la fois l’Église au sens universel, Marie, dans un sens très spécial et chaque âme croyante en particulier.

C’est pourquoi l’Écriture dit : « Je demeurerai dans l’héritage du Seigneur ». L’héritage du Seigneur, dans sa totalité, c’est l’Église, c’est tout spécialement Marie, et c’est l’âme de chaque croyant en particulier. En la demeure du sein de Marie, le Christ est resté neuf mois ; en la demeure de la foi de l’Église, il restera jusqu’à la fin du monde ; et dans la connaissance et l’amour du croyant, pour les siècles des siècles ».

Au XIIIe siècle, le grand théologien dominicain, saint Thomas d’Aquin voit dans les noces de Cana l’image de l’union mystique du Christ et de l’Église, union commencée à l’Annonciation : « Ces épousailles eurent leur commencement dans le sein de la Vierge, lorsque Dieu le Père unit la nature humaine à son Fils dans l’unité de la personne, en sorte que le lit nuptial de cette union fut le sein virginal … Ce mariage fut rendu public lorsque l’Église s’est unie au Verbe par la foi ».

Le Docteur Angélique s’inspire de la pensée de saint Augustin pour qui le sein de la Vierge Marie est une chambre nuptiale où s’unissent dans la personne du Verbe la nature divine et la nature humaine. Pour saint Augustin, le corps de Jésus s’unit à l’Église formant ainsi « le Christ total, Tête et Corps ».

L’Incarnation comporte une dimension ecclésiale. Marie a accueilli le Verbe au nom de l’humanité et pour l’humanité. Marie, nouvelle Ève, accomplit la prophétie du livre de la Genèse en écrasant la tête du serpent par sa foi (cf. Gn 3,15). Elle est aussi la femme de l’Apocalypse qui enfante une nouvelle humanité (cf. Ap 12).

La Constitution pastorale sur l’Église dans le monde de ce temps « Gaudium et spes » enseigne que « par son Incarnation, le Fils de Dieu s’est en quelque sorte uni lui-même à tout homme » (n°22,2). Par conséquent, la Vierge Marie est devenue aussi mère de cette humanité ce qui peut expliquer en partie la dévotion des croyants des religions non chrétiennes qui se rendent en pèlerinage dans les sanctuaires mariaux comme Lourdes ou Notre-Dame de la Garde à Marseille.

L’Église, notre mère

Le concile Vatican II dans sa constitution dogmatique sur l’Église « Lumen Gentium » (« Lumière des nations ») a choisi de ne pas présenter la Vierge Marie pour elle-même. Dans le chapitre VIIIe, Lumen Gentium met en lumière la grâce et la mission de la Vierge Marie, Mère de Dieu, « dans le mystère du Christ et de l’Église » : « La bienheureuse Vierge se trouve en intime union avec l’Église : de l’Église, selon l’enseignement de saint Ambroise, la Mère de Dieu est le modèle dans l’ordre de la foi, de la charité et de la parfaite union au Christ » (n°63). Le concile Vatican II relie la maternité divine de la Vierge Marie à la maternité de l’Église. Jésus, le Fils de Dieu, a été engendré en Marie par l’Esprit Saint. Ceux qui croient en Jésus sont engendrés aussi par l’Esprit Saint pour devenir fils de Dieu en union avec le Fils unique engendré du Père. Le Prologue de saint Jean révèle cette nouvelle naissance par la foi au Verbe : « À tous ceux qui l’ont accueilli, le Verbe a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu » (Jn 1,12). Marie qui occupe la première place dans l’Église a été enveloppé par l’Esprit Saint donnant naissance au « premier-né parmi une multitude de frères » (Rm 8,29). Cette multitude de frères c’est l’Église : « L’Église devient à son tour une Mère, grâce à la parole de Dieu qu’elle reçoit dans la foi : par la prédication et par le baptême elle engendre, à une vie nouvelle et immortelle, des fils conçus du Saint-Esprit et nés de Dieu » (Lumen Gentium n° 64).

La maternité de l’Église grandit par la prédication de l’Évangile. Les prédicateurs, les catéchistes et tous les témoins du Seigneur actualisent par la parole et par l’exemple le mystère de la charité du Christ, présent et agissant, ici et maintenant, dans l’histoire de l’humanité. L’Église ne se développe pas par le prosélytisme mais par l’attraction de Jésus glorifié qui touche les cœurs par l’Esprit Saint, Amour : « élevé de terre, j’attirerai tous les hommes à moi » (Jn 12,32). L’Église est mère à la manière de la Vierge Marie, par la foi, le service dans l’humilité, la proclamation des merveilles de Dieu et la prière.

L’Esprit Saint, qui a fait jaillir la vie du Fils de Dieu dans le sein de Marie, fait jaillir la grâce divine dans le sein de l’Église au baptême. L’eau baptismale devient le liquide amniotique qui donne la vie de Dieu par l’action de l’Esprit Saint.

L’Esprit Saint a formé le corps de Jésus en Marie. Aujourd’hui l’Esprit Saint forme le Corps du Christ, l’Église. L’Esprit Saint forme le Corps et le sang de Jésus dans l’eucharistie au moment miraculeux de l’épiclèse : « Toi qui es vraiment saint, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton Esprit ; qu’elles deviennent pour nous le Corps et le Sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur » (Prière eucharistique n°2). Former le Corps du Christ est la spécialité de l’Esprit Saint. Former le Corps du Christ devient la spécialité de l’Église par l’Esprit Saint. L’Esprit Saint formera aussi nos corps de gloire à la résurrection finale.

Le pape François a donné un bel enseignement sur « l’Église, mère des chrétiens » citant la symbolique baptismale : « Si vous allez au baptistère de Saint-Jean-de-Latran, à la cathédrale du pape, il y a à l’intérieur une inscription latine qui dit plus ou moins ceci : « Ici naît un peuple d’origine divine, engendré par l’Esprit Saint qui féconde ces eaux ; notre mère l’Église met au monde ses enfants dans ces flots ». (11 septembre 2013, audience générale).

Saint Paul, célèbre le Christ « Tête du Corps, c’est-à-dire de l’Église » (Col 1,18). Dans son épître aux Colossiens, l’apôtre des nations appelle l’Église « Corps du Christ » (Col 1,24). L’image du corps humain avec la tête et ses membres correspond au Christ total, qui rassemble dans l’unité le Christ, sa Tête, et les chrétiens, ses membres. Dans son épître aux Corinthiens (1 Cor 12,12.27), saint Paul explique la dépendance des membres du même corps avec ses différentes fonctions, image qui s’applique à l’Église, « le Christ répandu et communiqué », selon la belle formule de Bossuet, où chaque baptisé participe à la vie du Fils de Dieu en tant que membre vivant de son Corps.

C’est une erreur que d’imaginer l’Église comme existant sans le Christ. L’Église, c’est nous tous et non seulement les évêques ou les prêtres. Quand des chrétiens critiquent l’Église ils se critiquent eux-mêmes. Le Catéchisme de l’Église catholique rappelle « l’esprit filial à l’égard de l’Église » (n°2040).

L’Église est appelée « notre mère » (cf. LG n°6 ; Ga 4,26 ; cf. Ap 12,17) parce qu’elle nourrit ses enfants du pain de la Parole de Dieu et de l’eucharistie. L’Église prend soin de ses enfants malades dans le sacrement de l’onction des malades. Elle éduque par la catéchèse. L’Église nous accompagne dans notre croissance spirituelle à travers les étapes parfois difficiles, voire tourmentés de notre existence. Mère fidèle, elle est toujours là, heureuse d’accueillir ses enfants quand ils reviennent à la maison. L’Église travaille pour la paix dans le monde à travers la doctrine sociale de l’Église et la diplomatie vaticane. L’Église divinise l’amour humain dans le sacrement du mariage. L’Église se construit et se développe à travers les sacrements de la Confirmation et des ordinations diaconales, presbytérales et épiscopales.

C’est l’Église, par son rayonnement universel du mystère du Christ Sauveur, qui évangélise et convertit. Si chaque chrétien est appelé à témoigner de sa foi et à favoriser la conversion joyeuse des hommes, c’est en réalité le témoignage et la prédication qui convertit. On raconte cet aveu d’un vieux prêtre : « Jeune prêtre j’aspirais à convertir le monde ; au bout de vingt ans, je me suis dit qu’arriver à convertir quelques personnes ce serait bien ; maintenant après tant d’années de sacerdoce, je me dis : si j’arrive à me convertir moi-même ce sera déjà très bien ».

Au cours des premiers siècles de l’histoire de l’Église, les grands théologiens ont été africains. Les Pères de l’Église ont mis en lumière la maternité spirituelle de la Vierge Marie envers les chrétiens. C’est ainsi que saint Cyprien, évêque de Carthage, martyr en l’an 258, déclarait : « On ne peut pas avoir Dieu pour père quand on n’a pas l’Église pour mère ».

Plus tard, saint Augustin (+430) prêchera à ses fidèles : « Nul ne peut compter sur la grâce de Dieu son Père, s’il méprise l’Église sa mère ».

Au VIIIe siècle, en Angleterre, saint Bède le Vénérable, écrira : « Toujours à nouveau l’Église engendre le Christ, chaque jour l’Église engendre l’Église ». Par le sacrement du baptême, par la prédication et le témoignage, l’Église donne naissance au Christ dans le cœur des hommes. En engendrant le Christ, elle s’engendre elle-même.

L’Esprit Saint qui donne la vie

Dieu est Esprit, il n’a pas de sexe. Pour nous adresser à Dieu qui est au-delà de tout, au-delà de tous nos mots et concepts, nous utilisons des exemples, des métaphores et des analogies. Les amoureux connaissent bien les limites du langage pour partager les émotions du cœur qui dépassent les déclarations d’amour. Pourtant les mots demeurent une médiation nécessaire pour communiquer. Les amoureux font aussi appel à la communication non verbale, aux symboles et aux cadeaux pour manifester l’amour caché dans le cœur, invisible aux regards extérieurs.

Il en va de même dans notre relation de foi et d’amour envers Dieu. Nous avons besoin de mots, de symboles et des réalités tangibles comme l’eau, le pain, le vin ou l’huile.

Dans la révélation biblique Dieu est appelé Père mais il a des sentiments maternels de tendresse et de miséricorde. L’hébreu de l’Ancien Testament trouve dans l’utérus maternel, « rahamin », qui frémit devant la souffrance des enfants, une image des sentiments de Dieu envers l’humanité dans la douleur. En Dieu il y a des sentiments propres à l’homme et à la femme, au père et à la mère, tout en restant au-delà de tout ce que nous connaissons. À proprement parler, en rigueur de termes, Dieu n’est ni père, ni mère, mais Esprit qui donne la vie.

Les mères donnent la vie. La Vierge Marie est appelée « notre mère » parce qu’elle nous donne Jésus. L’Église est appelée « notre Mère » parce qu’elle nous donne la Parole de Dieu et les sacrements de la vie divine. En réalité, la Vierge Marie et l’Église transmettent ce qu’elles reçoivent de Dieu : l’Esprit Saint. C’est l’Esprit Saint qui nous engendre à une vie nouvelle et qui nous fait renaître.

Jésus a bien déclaré à Nicodème : « En vérité, en vérité, je te le dis, à moins de naître d’en haut, nul ne peut voir le Royaume de Dieu » (Jn 3,3). Et comme Nicodème ne comprenait pas cette parole qu’il interprétait au sens matériel d’un retour au sein maternel, Jésus lui a précisé : « En vérité, en vérité, je te le dis, à moins de naître d’eau et d’Esprit, nul ne peut entrer dans le Royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l’Esprit est esprit » (Jn 3, 5-6).

Naissance mystérieuse mais bien réelle : « Le vent souffle où il vaut et tu entends sa voix, mais tu ne sais pas d’où il vient ni où il va. Ainsi en est-il de quiconque est né de l’Esprit. » (Jn 3,8).

Cette nouvelle naissance nous rappelle le don de Dieu aux fidèles annoncé dans le livre de l’Apocalypse : « Un caillou blanc portant gravé un nom nouveau que nul ne connaît, hormis celui qui le reçoit » (Ap 2, 17).

Ce nom nouveau reçu au baptême est bien « enfant de Dieu ».

Puissions-nous nous souvenir non seulement du jour anniversaire de notre naissance mais aussi du jour anniversaire de notre nouvelle naissance dans le baptême. Au jour de notre naissance, nous sommes nés de notre père et de notre mère. Au jour de notre nouvelle naissance, nous sommes renés du Père de Jésus et nous avons eu pour mère l’Église qui nous transmis la vie de l’Esprit Saint.

Nous sommes dans la cathédrale du diocèse, l’Église-mère du diocèse, signe de l’unité du peuple de Dieu. Dans la tradition ecclésiale, les ordinations épiscopales et presbytérales ont lieu à la cathédrale, c’est dans sa cathédrale que l’évêque célèbre la messe chrismale où sont bénies les saintes huiles pour tout le diocèse : huile de catéchumène, le Saint Chrême et huile pour l’onction des malades. C’est dans sa cathédrale que l’évêque promulgue ses orientations pastorales pour dynamiser la mission. La cathédrale manifeste la dimension maternelle de l’Église.

Les mères rassemblent les enfants. La cathédrale rassemble les fidèles venus de plusieurs villes du diocèse.

C’est curieux, le carreau-cathédrale est devenu le lieu du rassemblement à Saint-Denis. Il doit y avoir une plusieurs raisons pour cela. Ne faut-il pas y penser aussi à l’attrait spirituel et maternel de la cathédrale, Église mère ?

La Vierge Marie nous a été donnée pour mère spirituelle par Jésus lui-même. Elle nous accompagne de manière fidèle tout au long de notre vie, de la naissance à la mort, comme la Mère Église, depuis notre naissance dans les eaux baptismales jusqu’au jour de la mort, naissance au Ciel. Aussi prions-nous dans l’Ave Maria : « Prie pour nous, maintenant et à l’heure de notre mort ». L’heure de notre mort étant l’heure de la rencontre avec Dieu où nous ouvrons les yeux à la lumière de la gloire de Dieu.

C’est l’Esprit Saint qui donne la vie et qui accomplira cela, nous dit saint Paul : « Si l’Esprit de Celui qui a ressuscité Jésus d’entre les morts habite en vous, Celui qui a ressuscité le Christ Jésus d’entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous » (Rm 8,11).

« À Celui dont la puissance agissant en nous est capable de faire bien au-delà, infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons demander ou concevoir, à Lui la gloire, dans l’Église et le Christ Jésus, pour tous les âges et tous les siècles. Amen » (Ep 3,20-21).

29 mars 2023

L’Église, notre mère.

Conférence de carême 2023.

Cathédrale de Saint-Denis (La Réunion).

Fr. Manuel Rivero O.P.

« Femme, voici ton fils » (Jn 19, 26) , a dit Jésus à sa mère, Marie, sur le Calvaire, en voyant son disciple Jean. Les théologiens chrétiens ont interprété cette dernière parole de Jésus en croix, comme l’achèvement du mystère de la Rédemption de l’humanité, qui comprend le don et l’accueil de la Mère du Messie comme modèle et mère spirituelle des croyants.

Jésus a dit aussi à son disciple bien-aimé : Voici ta mère » (Jn 19,27). Jean, habité par la lumière de l’amour, a accueilli chez lui la mère de Jésus. « Chez lui » veut dire dans son âme et non seulement dans sa maison. Visiblement Joseph était déjà parti vers Dieu quand Jésus a expiré sur la croix ; autrement Marie aurait été confiée à son époux. Il n’est pas question non plus de frères et de sœurs de Jésus sur le Golgotha. Si la Vierge Marie avait eu d’autres enfants, Jésus leur aurait demandé de prendre soin de leur mère. L’accueil dont il est question ici dépasse l’hospitalité matérielle, bonne et nécessaire, pour conduire les disciples de Jésus vers la maternité spirituelle de Marie qui veillera par son intercession sur la foi et la croissance de l’Église, Corps du Christ, dont son fils Jésus-Christ en est la tête, et les baptisés ses membres.

À La Réunion, les catholiques aiment « Maman Marie », notre Mère du Ciel. Notre île brille comme une île mariale par sa foi et par sa prière. De nombreux pèlerinages témoignent de l’attachement et la proximité des fidèles envers la Mère de Dieu : pèlerinage de la Salette, de la Vierge Noire, de la Vierge au Parasol … Des grottes de Lourdes et des statues de la Vierge Marie marquent les routes et les chemins comme des invitations à des haltes d’élévation spirituelle dans la prière. Les mères veillent sur le fruit de leurs entrailles. La Vierge Marie demeure attentive aux besoins de ses enfants à La Réunion.

Les catholiques croient en un seul Dieu. Ils n’ont pas besoin d’une déesse. Marie n’est pas une déesse mais une créature, la plus grande des sauvés par la foi en son Fils Jésus. Les catholiques adorent le Fils de Dieu, Jésus. Ils vénèrent la Vierge Marie, la Mère de Dieu.

Loin de représenter un obstacle pour la foi en Jésus, comme le craignent quelques protestants qui critiquent la ferveur mariale, la dévotion envers la Vierge Marie garantit la véritable foi en Jésus, le Fils de Dieu fait homme, seul médiateur entre Dieu et les hommes, le seul Sauveur.

Il arrive que des sociologues s’étonnent de l’impact de la spiritualité mariale auprès des chrétiens qui ont subi la violence, l’emprisonnement, la pauvreté et toutes sortes de persécutions. Avec la Vierge Marie, ils ont gardé la foi au Christ.

Notre âme s’appelle « Marie »

C’est ainsi que l’âme, par la foi, peut devenir mère du Christ et elle reçoit le nom de la mère de Jésus « Marie ». Saint Ambroise de Milan (†397) enseigne ce mystère : « Lorsque cette âme commence à se convertir au Christ, elle s’appelle « Marie » : c’est-à-dire qu’elle reçoit le nom de celle qui a mis au monde le Christ ; elle est devenue une âme qui engendre le Christ de manière spirituelle ». Le chrétien devient mère du Seigneur. Le Christ Jésus va grandir en lui à l’image du bébé porté par la mère dans son sein et qui se développe de jour en jour, jour et nuit. Il s’agit d’accueillir le Christ Jésus comme Marie l’a fait à l’Annonciation. Selon la chair, il n’y a qu’une maternité divine, celle de Marie, « mais selon la foi, le Christ est le fruit de tous ».

Mère spirituelle des chrétiens, Mère de l’Église, la Vierge Marie, femme au regard pénétrant, active dans son amour, conduit au Christ comme elle l’a fait lors des noces de Cana : « Faites tout ce qu’il vous dira » (Jn 2,5).

Mère spirituelle des chrétiens, Mère de l’Église, la Vierge Marie, femme au regard pénétrant, active dans son amour, conduit au Christ comme elle l’a fait lors des noces de Cana : « Faites tout ce qu’il vous dira » (Jn 2,5).

Le père Marie-Joseph Lagrange (1855-1938), dominicain, fondateur de l’École biblique de Jérusalem notait dans son Journal spirituel au cours de son noviciat au couvent royal de Saint-Maximin : « La bienheureuse Vierge Marie a détruit dans sa personne toutes les hérésies : elle est Mère de Dieu, donc, le Fils de Dieu, Jésus-Christ, n’est qu’une seule Personne, et il a deux natures puisqu’il est aussi vraiment son Fils, né de sa substance ». Les hérésies font de Jésus un Dieu sans humanité ou un homme sans divinité. Marie conduit à l’unité du mystère de Jésus, « visage humain de Dieu et visage divin de l’homme » selon la belle expression du saint pape Jean-Paul II dans Ecclesia in America (n°47), le seul pape qui soit venu dans notre île et traversé l’allée centrale de cette cathédrale.

La conférence de ce soir a pour titre « L’Église, notre Mère ». J’ai choisi de commencer par l’évocation de la Vierge Marie comme Mère spirituelle des chrétiens car les titres attribués à la Vierge Marie ont d’abord concerné l’Église, notre Mère par la transmission de la Parole de Dieu et de la grâce pascale dans les sacrements.

Et si l’Église est appelée Mère, c’est grâce à l’Esprit Saint qui donne la vie, comme nous le disons dans le Credo de Nicée-Constantinople à la messe du dimanche : « Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie » .

C’est pourquoi il y aura trois parties dans mon exposé : la Vierge Marie, notre Mère ; l’Église, notre Mère ; l’Esprit Saint qui donne la vie et qui fait renaître.

La Vierge Marie, Mère du Christ, Mère de l’Église, notre mère

C’est le saint pape Paul VI qui a tenu à vénérer la Vierge Marie sous le vocable de « Mère de l’Église » au cours du concile Vatican II, le 21 novembre 1964, lors du discours d’approbation de la Constitution dogmatique sur l’Église « Lumen Gentium », tout en ne faisant pas partie de celle-ci. De son côté, le Catéchisme de l’Église catholique a intégré officiellement dans la foi catholique ce vocable riche en signification théologique, même s’il n’a pas été le résultat d’un vote lors de ce concile (n°963).

Le saint pape Paul VI avait déclaré lors de la clôture du concile Vatican II le 8 décembre 1965 : « Alors que nous clôturons le concile œcuménique, nous honorons la Très Sainte Vierge Marie, Mère du Christ, et, par conséquent, (…) la Mère de Dieu et notre Mère spirituelle (…) c’est la femme, la vraie femme idéale et réelle (…) cette femme qui est tout à la fois notre humble sœur et notre céleste Mère et Reine ».

La foi de l’Église trouve sa naissance dans la Bible. La prière de l’Église manifeste aussi le projet de salut de Dieu pour l’humanité : « Lex orandi, lex credendi » (« La loi de la prière est la loi de la foi »). C’est pourquoi, il convient de faire appel à la liturgie de l’Église pour comprendre le mystère de la Vierge Marie. À l’Annonciation, la Vierge Marie est devenue la Mère du Fils de Dieu fait homme, qui recevra le nom de Jésus.

L’événement de l’Annonciation représente non seulement la nouveauté de l’Incarnation mais aussi le commencement de l’Église. La liturgie de cette fête appelée par certains Pères de l’Église « la fête de la racine », car cachée et fondatrice, exprime le mystère de l’accueil du Fils de Dieu « par la foi de Marie » et sa tendresse maternelle envers le corps de son fils Jésus (cf. Préface de la messe), tandis que la prière sur les offrandes met en lumière la naissance de l’Église, Corps du Christ : « L’Église n’oublie pas qu’elle a commencé le jour où ton Verbe s’est fait chair ».

Si Marie est mère de Jésus, elle est aussi la mère de l’Église. Étant la Mère de la Tête du Corps elle demeure aussi la Mère du reste du Corps, les membres unis au Christ par la foi et le baptême. S’il n’est pas possible de séparer la Tête du Corps ; il n’est pas possible non plus de séparer la maternité divine de Marie de sa maternité spirituelle envers le Corps de son Fils Jésus, l’Église.

Un théologien du XIIe siècle, Isaac de l’Étoile , moine cistercien, a su mettre en valeur l’union du Christ et de l’Église, la maternité de Marie envers le Christ et à l’égard de l’Église : « ʺCe que Dieu a uni, que l’homme ne le sépare donc pas. Ce mystère est grand, je veux dire qu’il s’applique au Christ et à l’Église.ʺ Garde-toi bien de séparer la tête du corps ; n’empêche pas le Christ d’exister tout entier ; car le Christ n’existe nulle part tout entier sans l’Église, ni l’Église sans le Christ. Le Christ total, intégral, c’est la tête et le corps. »

Et dans un autre sermon sur l’Assomption, Isaac d’enseigner : « Ce Christ unique est le Fils d’un seul Dieu, dans le ciel et d’une seule mère sur la terre. Il y a beaucoup de fils, et il n’y a qu’un seul fils. Et, de même que la tête et le corps sont un seul fils et plusieurs fils, de même Marie et l’Église sont une seule mère et plusieurs mères, une seule vierge et plusieurs vierges. L’une et l’autre ont conçu du Saint-Esprit, sans attrait charnel (…). L’une a engendré, sans aucun péché, une tête pour le corps ; l’autre a fait naître, dans la rémission des péchés, un corps pour la tête. L’une et l’autre sont mères du Christ, mais aucune des deux ne l’enfante tout entier sans l’autre. Aussi c’est à juste titre que, dans les Écritures divinement inspirées, ce qui est dit en général de la vierge mère qu’est l’Église, s’applique en particulier à la Vierge Marie ; et ce qui est dit de la vierge mère qu’est Marie, en particulier, se comprend en général de la vierge mère qu’est l’Église.

De plus, chaque âme croyante est également, à sa manière propre, épouse du Verbe de Dieu, mère, fille et sœur du Christ, vierge et féconde. Ainsi donc c’est la Sagesse même de Dieu, le Verbe du Père, qui désigne à la fois l’Église au sens universel, Marie, dans un sens très spécial et chaque âme croyante en particulier.

C’est pourquoi l’Écriture dit : « Je demeurerai dans l’héritage du Seigneur ». L’héritage du Seigneur, dans sa totalité, c’est l’Église, c’est tout spécialement Marie, et c’est l’âme de chaque croyant en particulier. En la demeure du sein de Marie, le Christ est resté neuf mois ; en la demeure de la foi de l’Église, il restera jusqu’à la fin du monde ; et dans la connaissance et l’amour du croyant, pour les siècles des siècles ».

Au XIIIe siècle, le grand théologien dominicain, saint Thomas d’Aquin voit dans les noces de Cana l’image de l’union mystique du Christ et de l’Église, union commencée à l’Annonciation : « Ces épousailles eurent leur commencement dans le sein de la Vierge, lorsque Dieu le Père unit la nature humaine à son Fils dans l’unité de la personne, en sorte que le lit nuptial de cette union fut le sein virginal … Ce mariage fut rendu public lorsque l’Église s’est unie au Verbe par la foi ».

Le Docteur Angélique s’inspire de la pensée de saint Augustin pour qui le sein de la Vierge Marie est une chambre nuptiale où s’unissent dans la personne du Verbe la nature divine et la nature humaine. Pour saint Augustin, le corps de Jésus s’unit à l’Église formant ainsi « le Christ total, Tête et Corps ».

L’Incarnation comporte une dimension ecclésiale. Marie a accueilli le Verbe au nom de l’humanité et pour l’humanité. Marie, nouvelle Ève, accomplit la prophétie du livre de la Genèse en écrasant la tête du serpent par sa foi (cf. Gn 3,15). Elle est aussi la femme de l’Apocalypse qui enfante une nouvelle humanité (cf. Ap 12).

La Constitution pastorale sur l’Église dans le monde de ce temps « Gaudium et spes » enseigne que « par son Incarnation, le Fils de Dieu s’est en quelque sorte uni lui-même à tout homme » (n°22,2). Par conséquent, la Vierge Marie est devenue aussi mère de cette humanité ce qui peut expliquer en partie la dévotion des croyants des religions non chrétiennes qui se rendent en pèlerinage dans les sanctuaires mariaux comme Lourdes ou Notre-Dame de la Garde à Marseille.

L’Église, notre mère

Le concile Vatican II dans sa constitution dogmatique sur l’Église « Lumen Gentium » (« Lumière des nations ») a choisi de ne pas présenter la Vierge Marie pour elle-même. Dans le chapitre VIIIe, Lumen Gentium met en lumière la grâce et la mission de la Vierge Marie, Mère de Dieu, « dans le mystère du Christ et de l’Église » : « La bienheureuse Vierge se trouve en intime union avec l’Église : de l’Église, selon l’enseignement de saint Ambroise, la Mère de Dieu est le modèle dans l’ordre de la foi, de la charité et de la parfaite union au Christ » (n°63). Le concile Vatican II relie la maternité divine de la Vierge Marie à la maternité de l’Église. Jésus, le Fils de Dieu, a été engendré en Marie par l’Esprit Saint. Ceux qui croient en Jésus sont engendrés aussi par l’Esprit Saint pour devenir fils de Dieu en union avec le Fils unique engendré du Père. Le Prologue de saint Jean révèle cette nouvelle naissance par la foi au Verbe : « À tous ceux qui l’ont accueilli, le Verbe a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu » (Jn 1,12). Marie qui occupe la première place dans l’Église a été enveloppé par l’Esprit Saint donnant naissance au « premier-né parmi une multitude de frères » (Rm 8,29). Cette multitude de frères c’est l’Église : « L’Église devient à son tour une Mère, grâce à la parole de Dieu qu’elle reçoit dans la foi : par la prédication et par le baptême elle engendre, à une vie nouvelle et immortelle, des fils conçus du Saint-Esprit et nés de Dieu » (Lumen Gentium n° 64).

La maternité de l’Église grandit par la prédication de l’Évangile. Les prédicateurs, les catéchistes et tous les témoins du Seigneur actualisent par la parole et par l’exemple le mystère de la charité du Christ, présent et agissant, ici et maintenant, dans l’histoire de l’humanité. L’Église ne se développe pas par le prosélytisme mais par l’attraction de Jésus glorifié qui touche les cœurs par l’Esprit Saint, Amour : « élevé de terre, j’attirerai tous les hommes à moi » (Jn 12,32). L’Église est mère à la manière de la Vierge Marie, par la foi, le service dans l’humilité, la proclamation des merveilles de Dieu et la prière.

L’Esprit Saint, qui a fait jaillir la vie du Fils de Dieu dans le sein de Marie, fait jaillir la grâce divine dans le sein de l’Église au baptême. L’eau baptismale devient le liquide amniotique qui donne la vie de Dieu par l’action de l’Esprit Saint.

L’Esprit Saint a formé le corps de Jésus en Marie. Aujourd’hui l’Esprit Saint forme le Corps du Christ, l’Église. L’Esprit Saint forme le Corps et le sang de Jésus dans l’eucharistie au moment miraculeux de l’épiclèse : « Toi qui es vraiment saint, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton Esprit ; qu’elles deviennent pour nous le Corps et le Sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur » (Prière eucharistique n°2). Former le Corps du Christ est la spécialité de l’Esprit Saint. Former le Corps du Christ devient la spécialité de l’Église par l’Esprit Saint. L’Esprit Saint formera aussi nos corps de gloire à la résurrection finale.

Le pape François a donné un bel enseignement sur « l’Église, mère des chrétiens » citant la symbolique baptismale : « Si vous allez au baptistère de Saint-Jean-de-Latran, à la cathédrale du pape, il y a à l’intérieur une inscription latine qui dit plus ou moins ceci : « Ici naît un peuple d’origine divine, engendré par l’Esprit Saint qui féconde ces eaux ; notre mère l’Église met au monde ses enfants dans ces flots ». (11 septembre 2013, audience générale).

Saint Paul, célèbre le Christ « Tête du Corps, c’est-à-dire de l’Église » (Col 1,18). Dans son épître aux Colossiens, l’apôtre des nations appelle l’Église « Corps du Christ » (Col 1,24). L’image du corps humain avec la tête et ses membres correspond au Christ total, qui rassemble dans l’unité le Christ, sa Tête, et les chrétiens, ses membres. Dans son épître aux Corinthiens (1 Cor 12,12.27), saint Paul explique la dépendance des membres du même corps avec ses différentes fonctions, image qui s’applique à l’Église, « le Christ répandu et communiqué », selon la belle formule de Bossuet, où chaque baptisé participe à la vie du Fils de Dieu en tant que membre vivant de son Corps.

C’est une erreur que d’imaginer l’Église comme existant sans le Christ. L’Église, c’est nous tous et non seulement les évêques ou les prêtres. Quand des chrétiens critiquent l’Église ils se critiquent eux-mêmes. Le Catéchisme de l’Église catholique rappelle « l’esprit filial à l’égard de l’Église » (n°2040).

L’Église est appelée « notre mère » (cf. LG n°6 ; Ga 4,26 ; cf. Ap 12,17) parce qu’elle nourrit ses enfants du pain de la Parole de Dieu et de l’eucharistie. L’Église prend soin de ses enfants malades dans le sacrement de l’onction des malades. Elle éduque par la catéchèse. L’Église nous accompagne dans notre croissance spirituelle à travers les étapes parfois difficiles, voire tourmentés de notre existence. Mère fidèle, elle est toujours là, heureuse d’accueillir ses enfants quand ils reviennent à la maison. L’Église travaille pour la paix dans le monde à travers la doctrine sociale de l’Église et la diplomatie vaticane. L’Église divinise l’amour humain dans le sacrement du mariage. L’Église se construit et se développe à travers les sacrements de la Confirmation et des ordinations diaconales, presbytérales et épiscopales.

C’est l’Église, par son rayonnement universel du mystère du Christ Sauveur, qui évangélise et convertit. Si chaque chrétien est appelé à témoigner de sa foi et à favoriser la conversion joyeuse des hommes, c’est en réalité le témoignage et la prédication qui convertit. On raconte cet aveu d’un vieux prêtre : « Jeune prêtre j’aspirais à convertir le monde ; au bout de vingt ans, je me suis dit qu’arriver à convertir quelques personnes ce serait bien ; maintenant après tant d’années de sacerdoce, je me dis : si j’arrive à me convertir moi-même ce sera déjà très bien ».

Au cours des premiers siècles de l’histoire de l’Église, les grands théologiens ont été africains. Les Pères de l’Église ont mis en lumière la maternité spirituelle de la Vierge Marie envers les chrétiens. C’est ainsi que saint Cyprien, évêque de Carthage, martyr en l’an 258, déclarait : « On ne peut pas avoir Dieu pour père quand on n’a pas l’Église pour mère ».

Plus tard, saint Augustin (+430) prêchera à ses fidèles : « Nul ne peut compter sur la grâce de Dieu son Père, s’il méprise l’Église sa mère ».

Au VIIIe siècle, en Angleterre, saint Bède le Vénérable, écrira : « Toujours à nouveau l’Église engendre le Christ, chaque jour l’Église engendre l’Église ». Par le sacrement du baptême, par la prédication et le témoignage, l’Église donne naissance au Christ dans le cœur des hommes. En engendrant le Christ, elle s’engendre elle-même.

L’Esprit Saint qui donne la vie

Dieu est Esprit, il n’a pas de sexe. Pour nous adresser à Dieu qui est au-delà de tout, au-delà de tous nos mots et concepts, nous utilisons des exemples, des métaphores et des analogies. Les amoureux connaissent bien les limites du langage pour partager les émotions du cœur qui dépassent les déclarations d’amour. Pourtant les mots demeurent une médiation nécessaire pour communiquer. Les amoureux font aussi appel à la communication non verbale, aux symboles et aux cadeaux pour manifester l’amour caché dans le cœur, invisible aux regards extérieurs.

Il en va de même dans notre relation de foi et d’amour envers Dieu. Nous avons besoin de mots, de symboles et des réalités tangibles comme l’eau, le pain, le vin ou l’huile.

Dans la révélation biblique Dieu est appelé Père mais il a des sentiments maternels de tendresse et de miséricorde. L’hébreu de l’Ancien Testament trouve dans l’utérus maternel, « rahamin », qui frémit devant la souffrance des enfants, une image des sentiments de Dieu envers l’humanité dans la douleur. En Dieu il y a des sentiments propres à l’homme et à la femme, au père et à la mère, tout en restant au-delà de tout ce que nous connaissons. À proprement parler, en rigueur de termes, Dieu n’est ni père, ni mère, mais Esprit qui donne la vie.

Les mères donnent la vie. La Vierge Marie est appelée « notre mère » parce qu’elle nous donne Jésus. L’Église est appelée « notre Mère » parce qu’elle nous donne la Parole de Dieu et les sacrements de la vie divine. En réalité, la Vierge Marie et l’Église transmettent ce qu’elles reçoivent de Dieu : l’Esprit Saint. C’est l’Esprit Saint qui nous engendre à une vie nouvelle et qui nous fait renaître.

Jésus a bien déclaré à Nicodème : « En vérité, en vérité, je te le dis, à moins de naître d’en haut, nul ne peut voir le Royaume de Dieu » (Jn 3,3). Et comme Nicodème ne comprenait pas cette parole qu’il interprétait au sens matériel d’un retour au sein maternel, Jésus lui a précisé : « En vérité, en vérité, je te le dis, à moins de naître d’eau et d’Esprit, nul ne peut entrer dans le Royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l’Esprit est esprit » (Jn 3, 5-6).

Naissance mystérieuse mais bien réelle : « Le vent souffle où il vaut et tu entends sa voix, mais tu ne sais pas d’où il vient ni où il va. Ainsi en est-il de quiconque est né de l’Esprit. » (Jn 3,8).

Cette nouvelle naissance nous rappelle le don de Dieu aux fidèles annoncé dans le livre de l’Apocalypse : « Un caillou blanc portant gravé un nom nouveau que nul ne connaît, hormis celui qui le reçoit » (Ap 2, 17).

Ce nom nouveau reçu au baptême est bien « enfant de Dieu ».

Puissions-nous nous souvenir non seulement du jour anniversaire de notre naissance mais aussi du jour anniversaire de notre nouvelle naissance dans le baptême. Au jour de notre naissance, nous sommes nés de notre père et de notre mère. Au jour de notre nouvelle naissance, nous sommes renés du Père de Jésus et nous avons eu pour mère l’Église qui nous transmis la vie de l’Esprit Saint.

Nous sommes dans la cathédrale du diocèse, l’Église-mère du diocèse, signe de l’unité du peuple de Dieu. Dans la tradition ecclésiale, les ordinations épiscopales et presbytérales ont lieu à la cathédrale, c’est dans sa cathédrale que l’évêque célèbre la messe chrismale où sont bénies les saintes huiles pour tout le diocèse : huile de catéchumène, le Saint Chrême et huile pour l’onction des malades. C’est dans sa cathédrale que l’évêque promulgue ses orientations pastorales pour dynamiser la mission. La cathédrale manifeste la dimension maternelle de l’Église.

Les mères rassemblent les enfants. La cathédrale rassemble les fidèles venus de plusieurs villes du diocèse.

C’est curieux, le carreau-cathédrale est devenu le lieu du rassemblement à Saint-Denis. Il doit y avoir une plusieurs raisons pour cela. Ne faut-il pas y penser aussi à l’attrait spirituel et maternel de la cathédrale, Église mère ?

La Vierge Marie nous a été donnée pour mère spirituelle par Jésus lui-même. Elle nous accompagne de manière fidèle tout au long de notre vie, de la naissance à la mort, comme la Mère Église, depuis notre naissance dans les eaux baptismales jusqu’au jour de la mort, naissance au Ciel. Aussi prions-nous dans l’Ave Maria : « Prie pour nous, maintenant et à l’heure de notre mort ». L’heure de notre mort étant l’heure de la rencontre avec Dieu où nous ouvrons les yeux à la lumière de la gloire de Dieu.

C’est l’Esprit Saint qui donne la vie et qui accomplira cela, nous dit saint Paul : « Si l’Esprit de Celui qui a ressuscité Jésus d’entre les morts habite en vous, Celui qui a ressuscité le Christ Jésus d’entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous » (Rm 8,11).

« À Celui dont la puissance agissant en nous est capable de faire bien au-delà, infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons demander ou concevoir, à Lui la gloire, dans l’Église et le Christ Jésus, pour tous les âges et tous les siècles. Amen » (Ep 3,20-21).

25 mars 2023

L’Annonciation du Seigneur

« Ne crains pas, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici que tu concevras et enfanteras un fils ; tu l’appelleras du nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut ; le Seigneur lui donnera le trône de David son père ; il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n’aura pas de fin. » (Luc 1, 30-33)

« Ne crains pas, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici que tu concevras et enfanteras un fils ; tu l’appelleras du nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut ; le Seigneur lui donnera le trône de David son père ; il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n’aura pas de fin. » (Luc 1, 30-33)

Dieu avait choisi Marie pour être la Mère du Messie. Si élevé que fût le titre de Fils du Très-Haut, ce pouvait être une marque d’honneur décernée au Messie comme fils adoptif de Dieu. Ce que Marie voyait très clairement, c’est que le Messie qui naîtrait d’elle serait le fils de David. Faudrait-il donc qu’il fût le fils de Joseph, son fiancé, qui précisément appartenait à la maison de David ? Le sens humain, qui s’estime volontiers le bon sens, aurait dit : Pourquoi non ? C’est donc le cours des choses. – Mais le cours des choses avait procédé autrement dès les jours de l’éternité, et le Fils de Dieu ne devait pas avoir d’autre père que Dieu le Père.

(Marie-Joseph Lagrange, o. p. dans L’Évangile de Jésus Christ avec la synopse évangélique, Artège, 2017, p. 47-48)

Photo : Vierge de l’Annonciation (détail) – Jean Bourdichon (1503-1508)

21 mars 2023

« Vous tous qui avez soif, venez, voici de l’eau ! dit le Seigneur. Même si vous n’avez pas d’argent, venez et buvez avec joie. » (Isaïe 55, 1)

« La grâce ne coule pas comme un torrent qui ravage, mais comme une eau tranquille qui se répand dans des canaux disposés avec art : les plantes les plus rapprochées du réservoir sont arrosées avec plus d’abondance : ainsi importe-t-il de se tenir, le plus possible, en communication avec ceux que Dieu a chargés de nous distribuer la grâce avec leurs paroles, les sacrements et les prières. »

(Marie-Joseph Lagrange, o. p. Journal spirituel, p. 108.)

Rosaire, radio Arc-en-ciel le lundi 20 mars 2023

Fr. Manuel Rivero O.P.

Bonsoir, chers amis du Rosaire. Puisque le 19 mars est tombé un dimanche, en ce 20 mars nous célébrons la fête de saint Joseph, le père adoptif de Jésus, l’époux de Marie, qui a veillé sur la sainte Famille de Nazareth dans la foi et l’amour.

C’est une grande joie pour nous que de prier ce soir le chapelet en regardant Joseph avec les yeux et le cœur de Marie, la Vierge Immaculée, son épouse tendre et fidèle.

Joseph a aimé son fils adoptif Jésus. Jésus a aimé profondément son père qui l’a nourri, protégé et éduqué dans la foi d’Israël.

Joseph n’intervient pas au cours de la vie publique de Jésus. En revanche, il a joué un rôle déterminant dans la naissance et la jeunesse de Jésus comme le montrent les évangiles de saint Matthieu et de saint Luc.

Homme de prière, « appelé le grand silencieux », l’histoire a gardé ses actes de foi et de fidélité mais aucun mot personnel de lui, saint Joseph veille sur nous comme un père attentif et attentionné envers nous, pauvres pécheurs et nécessiteux. Nous pouvons lui confier nos soucis, nos projets, nos peines et nos joies. Il agira par son intercession auprès de son fils bien-aimé, Jésus, encore une fois sans faire de grands discours ni de manifestations médiatiques. Homme discret, sa vie manifeste la grandeur cachée de son âme et la force de sa bonté. Prenons-le pour modèle et comme saint patron de notre aventure de foi, de prière et de service. Il sera notre « père spirituel » bienfaisant tout au long de notre existence, au travail et au moment de l’arrêt de toutes nos activités, dans la mort. Patron de la bonne mort, nous lui confions la mort de nos proches et notre propre passage de ce monde au Père.

Nous prierons pour la paix dans le monde et en particulier pour la paix en Ukraine et en Russie.

Ce soir nous méditerons les mystères joyeux du Rosaire

Faisons le signe de la croix en prenant entre nos doigts la croix du chapelet.

Tous : Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.

Credo.

Je crois en Dieu,

le Père tout-puissant,

créateur du ciel et de la terre ;

et en Jésus-Christ,

son Fils unique, notre Seigneur,

qui a été conçu du Saint-Esprit,

est né de la Vierge Marie,

a souffert sous Ponce Pilate,

a été crucifié,

est mort et a été enseveli,

est descendu aux enfers,

le troisième jour est ressuscité des morts,

est monté aux cieux,

est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant,

d’où il viendra juger les vivants et les morts.

Je crois en l’Esprit-Saint,

à la sainte Eglise catholique,

à la communion des saints,

à la rémission des péchés,

à la résurrection de la chair,

à la vie éternelle.

Amen.

Notre Père. 3 Ave Maria. Gloire.

Premier mystère joyeux : l’Annonciation à la Vierge Marie

De l’Évangile selon saint Luc : « Le sixième mois, l’ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, du nom de Nazareth, à une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph de la maison de David ; et le nom de la vierge était Marie » (Lc 1, 26-27).

Joseph a été prédestiné par Dieu pour devenir l’époux de Marie, enseigne saint Irénée de Lyon. Il a participé à la foi de Marie à l’Annonciation, en devenant son confident et son soutien comme époux et père adoptif de Jésus.

Il y a l’Annonciation de l’ange Gabriel à Marie ; il y a aussi l’Annonciation de l’ange à Joseph.

Saint Luc évangéliste nous a transmis l’annonce faite à Marie tandis que l’évangéliste saint Matthieu met en lumière l’annonce de l’ange à Joseph : « Voici quelles furent les origines de Jésus Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph : or, avant qu’ils eussent mené vie commune, elle se trouva enceinte par le fait du Saint Esprit. Joseph, son mari, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, résolut de la répudier sans bruit. Alors qu’il avait formé ce dessein, voici que l’Ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ta femme : car ce qui a été engendré en elle vient de l’Esprit Saint ; elle enfantera un fils, et tu l’appelleras du nom de Jésus : car c’est lui qui sauvera son peuple de ses péchés » (Mt 1,18).

Joseph est descendant de la tribu du roi David. Joseph, en devenant le père adoptif de Jésus, lui donne l’enracinement annoncé par les prophètes.

Saint Bernard (+1153) a mis en lumière l’humilité de Joseph. Voilà son enseignement : « Se jugeant indigne et pécheur, il se redisait à lui-même qu’il ne devait pas vivre longtemps dans la familiarité d’une femme si parfaite et si sainte. Il se sentait également déconcerté par la nouveauté d’une si grande merveille et par la profondeur d’un pareil mystère. Voilà pourquoi il songea à renvoyer secrètement Marie ».

Comme Marie, Joseph reçoit un message et une mission. Saint Matthieu précise que c’était en songe que l’ange lui avait parlé. Enseigné par Dieu lui-même, Joseph adhère avec foi à la volonté divine. Il sera chargé d’aimer et de soutenir son épouse Marie. Quant à l’enfant Jésus, il aura à l’éduquer en accord avec son mystère de Sauveur. Jamais dans l’Ancien Testament un juge ou un prophète n’avaient reçu la mission de former un enfant qui allait sauver Israël de ses péchés. C’est le cas pour Jésus qui n’est pas un simple roi à la manière humaine mais le Messie-roi envoyé par Dieu pour libérer Israël et l’humanité du péché, du mal, du malin et de la mort

Joseph n’a pas tiré le mauvais numéro au loto de l’histoire sainte. Sa mission, grande et sublime, se déroulera dans le travail, le silence et la fidélité.

« Je vous salue Joseph,

vous que la grâce divine a comblé.

Le Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux.

Vous êtes béni entre tous les hommes et Jésus,

l’Enfant divin de votre virginale Epouse, est béni.

Saint Joseph, donné pour père au Fils de Dieu,

priez pour nous dans nos soucis de famille,

de santé et de travail,

jusqu’à nos derniers jours,

et daignez nous secourir à l’heure de notre mort.

Amen. »

Prions pour tous les pères afin qu’ils n’abandonnent ni leurs femmes ni leurs enfants.

Prions pour les pères qui assument leurs missions à travers des épreuves et des tentations.

Prions pour que les parents soient à l’écoute de Dieu dans la prière à l’image de Marie et de Joseph.

Notre Père. Ave Maria. Gloire.

Deuxième mystère joyeux : la Visitation de Marie à Élisabeth

De l’Évangile selon saint Luc : « En ces jours-là, Marie partit et se rendit en hâte vers la région montagneuse dans une ville de Juda. » (Lc 1,39).

Marie marchait vite, précise saint Luc. Enceinte de Jésus, habitée par l’amour de Dieu, elle marche vers le domicile de sa cousine Élisabeth, plus âgée et enceinte de Jean le Baptiste. Marie non seulement rendra service à sa cousine l’accompagnant dans sa grossesse mais elle lui apportera la bénédiction du Messie, Jésus, qu’elle porte dans son sein. C’est pourquoi Élisabeth ressent dans ses entrailles l’allégresse de Jean Baptiste qui tressaille en présence de Jésus. Deux bébés dans le ventre de leurs mères communiquent dans l’Esprit Saint.

Joseph aussi a traversé les montagnes d’un pas soutenu vers l’Égypte afin de le sauver de la menace du roi Hérode.

Dans la Bible, la marche évoque la foi. Par la foi, Abraham quitta son pays « sans savoir où il allait » (Hb 11,8) mais il savait avec qui il avançait. Il empruntait les chemins « comme s’il voyait l’invisible » (Hb 11,27).

À l’exemple d’Abraham et de Moïse, Joseph a marché vers l’Égypte en immigré, comme un réfugié politique fuyant le roi Hérode qui se sentait menacé dans son pouvoir par l’arrivée d’un Roi-Messie.

« Je vous salue Joseph,

vous que la grâce divine a comblé.

Le Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux.

Vous êtes béni entre tous les hommes et Jésus,

l’Enfant divin de votre virginale Epouse, est béni.

Saint Joseph, donné pour père au Fils de Dieu,

priez pour nous dans nos soucis de famille,

de santé et de travail,

jusqu’à nos derniers jours,

et daignez nous secourir à l’heure de notre mort.

Amen. »

Prions pour tous ceux qui marchent sur des routes inconnues pour gagner le pain de leur famille, trouver la liberté et la sécurité ou offrir aux enfants un monde meilleur.

Confions à la sainte Famille -Marie, Joseph et l’enfant Jésus- tous les immigrés du monde.

Prions pour les chrétiens persécutés à cause de leur foi et qui sont souvent obligés de quitter leurs pays pour survivre en paix. Prions en particulier pour les chrétiens d’Irak, de la Syrie et du Liban.

Notre Père. Ave Maria. Gloria.

Troisième mystère joyeux : la naissance de Jésus à Bethléem

De l’Évangile selon saint Luc : « Joseph monta de Galilée, de la ville de Nazareth, en Judée, à la ville de David, qui s’appelle Bethléem, -parce qu’il était de la maison et de la lignée de David- afin de se faire recenser avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Or il advint, comme ils étaient là, que les jours furent accomplis où elle devait enfanter. Elle enfanta son fils premier-né, l’enveloppa de langes et le coucha dans une crèche, parce qu’ils manquaient de place dans la salle. » (Lc 2, 4-7).

Les problèmes économiques apparaissent au début et au terme de l’Évangile. Joseph se rend dans sa ville d’origine afin d’être recensé en vue du paiement de l’impôt. Au moment de la mort et de la résurrection de Jésus, l’argent corrupteur fait son apparition. Les grands-prêtres et les anciens soudoient les gardes afin qu’ils mentent au sujet de Jésus : « Vous direz que les disciples de Jésus ont dérobé le cadavre au cours de la nuit pendant que vous dormiez» (cf. Mt 28, 13).

Joseph a assumé la charge économique de sa famille en travaillant comme charpentier-maçon. Parfois les soucis professionnels l’ont empêché de dormir. Sur les routes, Joseph a connu la peur des brigands.

« Je vous salue Joseph,

vous que la grâce divine a comblé.

Le Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux.

Vous êtes béni entre tous les hommes et Jésus,

l’Enfant divin de votre virginale Epouse, est béni.

Saint Joseph, donné pour père au Fils de Dieu,

priez pour nous dans nos soucis de famille,

de santé et de travail,

jusqu’à nos derniers jours,

et daignez nous secourir à l’heure de notre mort.

Amen. »

Au milieu des soucis, Joseph a protégé sa famille.

Prions pour les familles qui ont du mal à vivre et à nourrir leurs enfants.

Prions pour que la solidarité et la charité soutiennent les personnes en souffrance.

Notre Père. Ave Maria. Gloria.

Quatrième mystère joyeux : la Présentation de Jésus au Temple et la purification de Marie

De l’Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc : « Le père et la mère de Jésus étaient dans l’étonnement de ce qui se disait de l’enfant. Syméon les bénit et dit à Marie, sa mère : « Vois ! cet enfant doit amener la chute et le relèvement d’un grand nombre en Israël ; il doit être un signe en butte à la contradiction, – et toi-même, une épée te transpercera l’âme !- afin que se révèlent les pensées intimes de bien des cœurs. » (Lc 2, 33-35).

Joseph a partagé son étonnement avec Marie. Leur enfant Jésus porte en lui un grand mystère et son avenir semble douloureux. Joseph a été le dépositaire du mystère « tenu caché depuis les siècles en Dieu » (cf. Ephésiens 3,9).

Il semble que Joseph soit parti vers le Seigneur avant la Passion de Jésus ; c’est pourquoi Marie a été confiée au disciple bien-aimé, Jean.

Même si Joseph n’était pas sur le Calvaire comme Marie le Vendredi Saint, saint Luc évangéliste souligne que l’un et l’autre ont été touchés par les paroles de Syméon qui annonçaient le conflit entre les autorités juives et romaines et leur enfant.

Leur enfant Jésus sera signe de contradiction ; il affrontera les tentations du diable, la jalousie des grands prêtres, la lâcheté de Pilate, le péché de la multitude.

Lumière du monde, Jésus dévoilera les pensées coupables des hommes qui préfèrent les ténèbres à la lumière.

Au commencement de sa vie publique, Jésus vaincra les tentations du diable ; tentations avec un petit « t » : l’avoir et les richesses, le pouvoir et la gloriole. À Gethsémani, la veille du Vendredi Saint, Jésus souffrira face à la tentation avec un grand « T », la tentation de l’abandon de Dieu dans l’injustice, le supplice de la croix et la mort. Habité par l’effroi et l’angoisse, Jésus priera dans une immense tristesse : « Abba (Père) ! tout t’est possible : éloigne de moi cette coupe ; pourtant, pas ce que je veux, mais ce que tu veux ! » (Mc 14, 36).

Et sur la croix, avant d’expirer, Jésus criera : « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? » (Mc 15, 34).

Une épée transpercera alors l’âme de la Vierge Marie, sa Mère.

« Je vous salue Joseph,

vous que la grâce divine a comblé.

Le Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux.

Vous êtes béni entre tous les hommes et Jésus,

l’Enfant divin de votre virginale Epouse, est béni.

Saint Joseph, donné pour père au Fils de Dieu,

priez pour nous dans nos soucis de famille,

de santé et de travail,

jusqu’à nos derniers jours,

et daignez nous secourir à l’heure de notre mort.

Amen. »

Prions pour ceux qui désespèrent dans les épreuves. Prions pour ceux qui pensent au suicide.

Prions pour tous ceux qui mènent le combat spirituel à la suite du Christ Jésus.

Que le Seigneur par l’intercession de saint Joseph nous accorde de vivre une mort dans la foi et l’amour de Dieu et du prochain.

Notre Père. Ave Maria. Gloria.

Cinquième mystère joyeux : Jésus perdu et retrouvé au Temple de Jérusalem

De l’Évangile selon saint Luc : « À la vue de Jésus, Marie et Joseph furent saisis d’émotion, et sa mère lui dit : « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Vois ! ton père et moi, nous te cherchions, angoissés. Et il leur dit : « Pourquoi donc me cherchiez-vous ? Ne saviez-vous pas que je dois être dans la maison de mon Père ? » Mais ils ne comprirent pas la parole qu’il venait de leur dire. » (Lc 2, 48s).

La Vierge Marie a mis en valeur son époux Joseph en s’adressant à Jésus retrouvé au Temple. Marie n’a pas dit : « Tous les hommes son pareils ! Irresponsables et égoïstes. Ton père était avec ses amis au lieu de s’occuper de son fils ! ». Marie s’exclamé : « Ton père et moi ». Elle se place après son époux et elle montre à Jésus que son père adoptif est le premier responsable de la famille. En revanche, Marie ne dit pas : « Notre enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? ». Mais « mon enfant », pour bien montrer qu’elle en est la mère sans le concours génétique de Joseph. L’enfant Jésus a été conçu en Marie par le Saint Esprit.

L’évangéliste saint Luc souligne que ni Marie ni Joseph n’ont compris le sens de la réponse de Jésus : « Ne saviez-vous pas que je dois être dans la maison de mon Père ? ». Marie et Joseph ont marché dans la foi. La foi, source de lumière et de connaissance, comporte aussi des ombres, « la nuit de la foi » dont parle saint Jean de la Croix.

« Je vous salue Joseph,

vous que la grâce divine a comblé.

Le Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux.

Vous êtes béni entre tous les hommes et Jésus,

l’Enfant divin de votre virginale Epouse, est béni.

Saint Joseph, donné pour père au Fils de Dieu,

priez pour nous dans nos soucis de famille,

de santé et de travail,

jusqu’à nos derniers jours,

et daignez nous secourir à l’heure de notre mort.

Amen. »

Demandons au Seigneur la grâce de la foi.

Demandons au Seigneur la grâce de la foi pour les parents et pour les enfants.

Demandons la grâce de la foi pour ceux qui marchent dans les ténèbres.

Notre Père. Ave Maria. Gloria.

……………………………………………………………………………………….

Prions le Seigneur : « Dieu tout-puissant, à l’aube des temps nouveaux, tu as confié à saint Joseph la garde des mystères du salut ; accorde maintenant à ton Église, toujours soutenue par sa prière, de veiller sur leur achèvement. Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur.

Litanies de Saint Joseph

Seigneur, ayez pitié de nous. (bis)

Jésus-Christ, ayez pitié de nous. (bis)

Seigneur, ayez pitié de nous. (bis)

Jésus-Christ, écoutez-nous. (bis)

Jésus-Christ, exaucez-nous. (bis)

Père céleste, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous.

Fils, Rédempteur du monde, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous.

Esprit Saint, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous.

Trinité Sainte, qui êtes un seul Dieu, ayez pitié de nous.

Sainte Marie, priez pour nous.

Saint Joseph, priez pour nous.

Illustre descendant de David, priez pour nous.

Lumière des Patriarches, priez pour nous.

Époux de la Mère de Dieu, priez pour nous.

Chaste gardien de la Vierge, priez pour nous.

Nourricier du fils de Dieu, priez pour nous.

Zélé défenseur de Jésus, priez pour nous.

Chef de la Sainte Famille, priez pour nous.

Joseph très juste, priez pour nous.

Joseph très chaste, priez pour nous.

Joseph très prudent, priez pour nous.

Joseph très courageux, priez pour nous.

Joseph très obéissant, priez pour nous.

Joseph très fidèle, priez pour nous.

Miroir de patience, priez pour nous.

Ami de la pauvreté, priez pour nous.

Modèle des travailleurs, priez pour nous.

Gloire de la vie de famille, priez pour nous.

Gardien des vierges, priez pour nous.

Soutien des familles, priez pour nous.

Consolation des malheureux, priez pour nous.

Espérance des malades, priez pour nous.

Patron des mourants, priez pour nous.

Terreur des démons, priez pour nous.

Protecteur de la Sainte Eglise, priez pour nous.

Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, pardonnez-nous, Seigneur.

Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, exaucez-nous, Seigneur.

Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, ayez pitié de nous, Seigneur.

V. Il l’a établi le chef de sa maison.

R. Et l’intendant de tous ses biens.

Bénédiction : Que le Seigneur vous bénisse et vous garde au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. Amen.

La prière de ce soir a été animée Gilles et sa maman, Daisy, Véronique à la technique et le frère Manuel, dominicain.

Bonne nuit et à lundi prochain si Dieu le veut.

20 mars 2023

Solennité de saint Joseph

« Très bon St Joseph, la Très Sainte Vierge Marie, votre Épouse Immaculée, nous a placés sous votre patronage ; daignez nous protéger, nous apprendre l’humilité, la pauvreté, la pureté, l’obéissance, la prière continuelle. Enflammez nos cœurs du très ardent amour que vous aviez pour Jésus et Marie très pure. Je vous prie aussi pour l’Église, l’ordre de St Dominique, nos familles de la terre ; daignez aussi à l’heure de notre mort nous recevoir et nous conduire aux pieds de Jésus et de Marie. »

« Très bon St Joseph, la Très Sainte Vierge Marie, votre Épouse Immaculée, nous a placés sous votre patronage ; daignez nous protéger, nous apprendre l’humilité, la pauvreté, la pureté, l’obéissance, la prière continuelle. Enflammez nos cœurs du très ardent amour que vous aviez pour Jésus et Marie très pure. Je vous prie aussi pour l’Église, l’ordre de St Dominique, nos familles de la terre ; daignez aussi à l’heure de notre mort nous recevoir et nous conduire aux pieds de Jésus et de Marie. »

« Saint Joseph. Priez pour nous. »

(Marie-Joseph Lagrange, o. p. Journal spirituel, Cerf, 2014, p. 131.)

18 mars 2023

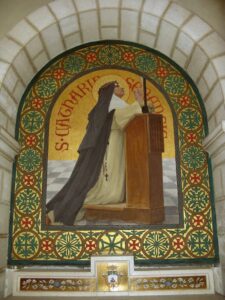

Sainte Marie-Madeleine, disciple-missionnaire de Jésus

Homélie pour la messe votive du samedi 11 mars 2023.

Vénération des reliques de sainte Marie-Madeleine au monastère des moniales dominicaines de Saint-Denis de La Réunion (France).

Vénération des reliques de sainte Marie-Madeleine au monastère des moniales dominicaines de Saint-Denis de La Réunion (France).

Fr. Manuel Rivero O.P.

Introduction à la messe :

En ce jour où nous vénérons les reliques de sainte Marie-Madeleine arrivées de la Sainte-Baume, allons à son cœur pour regarder Jésus avec ses yeux et son cœur de disciple-missionnaire : cœur contemplatif assoiffé de l’enseignement du Maître, cœur purifié de sept démons, cœur généreux dans le service de la communauté apostolique, cœur fidèle sur le Calvaire, cœur en deuil près du tombeau, cœur brûlant dans le jardin de la Résurrection. Regardons Marie-Madeleine avec les yeux et le cœur de Jésus qui l’appelle par son prénom et l’envoie comme apôtre des apôtres : « Va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu » (Jn 20, 17).

Homélie

Nous ne sommes pas sauvés par l’accomplissement de la Loi mais par la foi en Jésus. Marie-Madeleine a fait l’expérience en son corps et en son âme de ce salut. Aussi est-elle devenue témoin de la miséricorde divine.

La Famille dominicaine aime sainte Marie-Madeleine et plus particulièrement la Province dominicaine de Toulouse qui l’a pour patronne.

Dieu a appelé saint Dominique pour prêcher la grâce : « Predicátor grátiae », « prédicateur de la grâce », chantent les frères prêcheurs à l’office des Complies.

Je voudrais citer ici cinq grandes figures dominicaines qui nous aident à mieux comprendre, chacun selon son charisme, la vocation et la mission de sainte Marie-Madeleine : saint Thomas d’Aquin, le théologien ; Fr. Angelico, l’artiste ; le père Lacordaire, prédicateur à Notre-Dame de Paris ; le père Lataste, apôtre des prisons et le père Lagrange, exégète, fondateur de l’École pratique d’études bibliques de Jérusalem.

Saint Thomas d’Aquin (+1274) : « Nouvelle Ève » et « apôtres des apôtres ».

Le docteur Angélique présente sainte Marie-Madeleine comme la « nouvelle Ève » et « l’apôtre des apôtres ». Si, par son manque de foi, Ève avait été cause de malheur et de mort, sainte Marie-Madeleine a annoncé la bonne nouvelle de la Résurrection aux apôtres : « Il faut ici noter le triple privilège qui fut octroyé à Madeleine. D’abord un privilège prophétique, car elle a mérité de voir les anges ; le prophète, en effet, est l’intermédiaire entre les anges et le peuple. Ensuite, elle est au-dessus des anges, du fait qu’elle voit le Christ sur lequel les anges désirent se pencher. Enfin elle a reçu un rôle apostolique ; bien plus, elle est devenue Apôtre des Apôtres en ceci qu’il lui fut confié d’annoncer aux disciples la Résurrection du Seigneur pour que, de même qu’une femme apporta au premier homme des paroles de mort, de même une femme annonce la première à des hommes les paroles de vie[1] ».

Les larmes de sainte Marie-Madeleine symbolisaient son amour de la vérité et elles ont lavé ses péchés[2]. Son amour  ardent pour Jésus remplace le froid mortel du péché[3]. La miséricorde divine interdit à l’homme le désespoir[4].

ardent pour Jésus remplace le froid mortel du péché[3]. La miséricorde divine interdit à l’homme le désespoir[4].

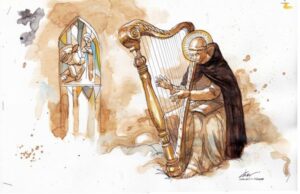

Fra Angelico (1455).

Le patron des artistes apporte sa lumière non seulement dans les couleurs éclatantes de ses tableaux et de ses fresques mais aussi dans sa vision théologique. Homme de prière contemplative, Fra Angelico a peint la Vierge Marie sur le Calvaire soutenue par les bras de Marie-Madeleine qui à genoux l’étreint pour qu’elle demeure « debout près de la croix, seule au plus haut de la douleur » comme le chante le Stabat Mater.

Le père Henri-Dominique Lacordaire (+1861).

Le prédicateur de Notre-Dame de Paris a consacré un magnifique opuscule à sainte Marie-Madeleine, si aimée des Provençaux, à Saint-Maximin et à la Sainte-Baume. À ses yeux, Marie-Madeleine resplendit dans l’Évangile et dans l’Église comme l’amie de Jésus, citée la première parmi les femmes qui accompagnaient la communauté apostolique (cf. Lc 8, 1s) et parmi les femmes qui se sont rendues au tombeau le matin de Pâques : « Ressuscité le matin, le premier jour de la semaine, il apparut d’abord à Marie de Magdala » (Mc 16,9).

Celui qui a restauré l’Ordre des prêcheurs en France après la Révolution met en lumière la source de l’amitié qui a relié Jésus et Marie-Madeleine : « Fondée sur la beauté de l’âme, l’amitié naît dans des régions plus libres, plus pures et plus profondes que toute autre affection[5] ».

Jésus ressuscité et Marie de Magdala n’ont pas eu besoin de grands discours pour se comprendre. Jésus l’a appelé par son prénom et elle l’a reconnu comme son « Maître ». Et le père Lacordaire de commenter : « Plus les âmes s’aiment, plus leur langage est court » ; les amis représentent « deux existences libres de se séparer toujours et ne se séparant jamais » ; « C’est donc une rare et divine chose que l’amitié, le signe assuré d’une grande âme et la plus haute des récompenses visibles attachées à la vertu ».

Le bienheureux père Jean-Joseph Lataste (+1869).