29 novembre 2023

Partage de l’École biblique et archéologique de Jérusalem

Partage de l’École biblique et archéologique de Jérusalem

ÉTUDIER L’ÉCRITURE EN TEMPS DE GUERRE ?

Dr. Nina Heereman, Beatriz de Isasi, le père Otabela et Dominic Mendonca, o.p., ont vécu le choc de la guerre depuis l’Ébaf.

29 novembre 2023

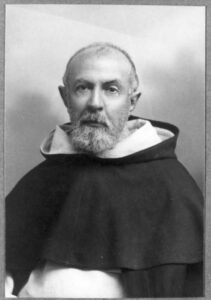

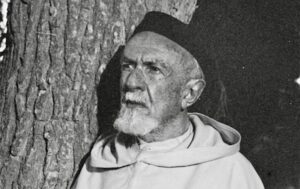

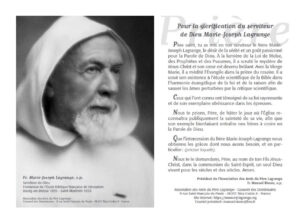

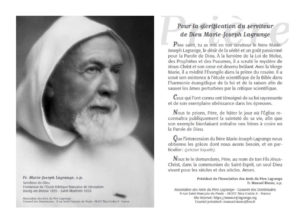

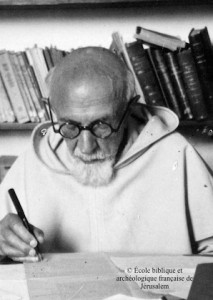

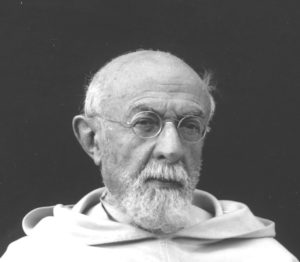

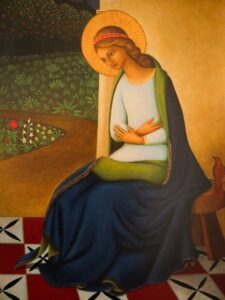

Pensée du P. Lagrange

« Très Sainte Vierge, vous avez bien voulu être ma patronne pour ce mois de décembre et m’inviter à fêter avec plus de joie la fête de la Grâce ! Daignez donc me prendre dans votre miséricorde et m’accorder la grâce de n’offenser jamais le Seigneur Jésus ! »

(Marie-Joseph Lagrange, o. p. Journal spirituel, Cerf, 2014.)

29 novembre 2023

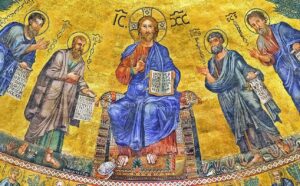

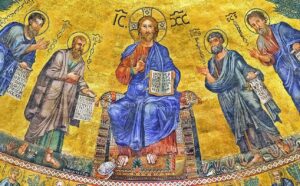

Solennité : Le Christ Roi de l’univers

La fête du Christ Roi a été créée en 1925 par le pape Pie XI dans le but d’affirmer la royauté du Christ.

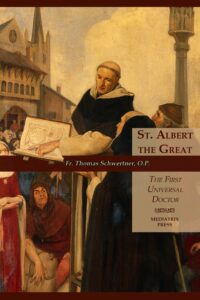

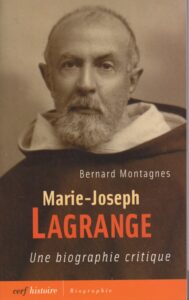

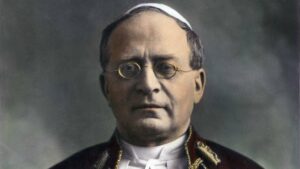

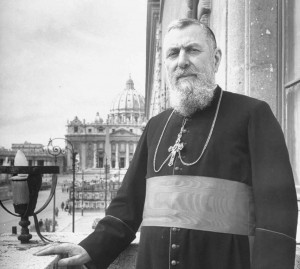

Le pape Pie XI dans la vie du P. Lagrange

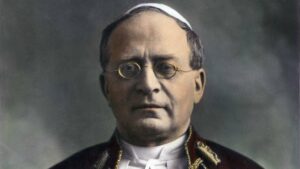

Pie XI, un grand pape tombé dans l’oubli

Pie XI (élu le 6 février 1922, † 10 février 1939)

Le P. Lagrange tient pour providentielle l’élection d’un pape « qui a toujours été un fidèle abonné de la Revue biblique et un donateur pour notre bibliothèque. Mais, encore une fois, ce n’est pas moi qui l’encombrerai » (23 février 1922). Le 10 avril, au P. Allo : « L’élection de Pie XI m’apparaît un événement de tout premier ordre : plus que bien des volumes d’apologétique. Cependant je me tiens sur une extrême réserve… Il a toujours été un fidèle abonné de la Revue biblique. Mais il est le pape. » Et encore le 17 avril, au P. Vosté : « Pie XI est homme à avoir son avis et à le dire : je suis à ses ordres. Son élévation est déjà un argument pour l’Église. » De même le 18 mai, au P. Condamin : « L’élévation de S.S. Pie XI me paraît extrêmement heureuse. Que fera-t-il pour les études ? Nous n’en savons rien. C’est une consolation pour nous qu’il ait toujours été abonné à la Revue biblique… Attendons ».

Le Maître général Theissling, qui a succédé en 1916 au P. Cormier à la tête de l’Ordre, vient en personne effectuer en 1922 la visite canonique du couvent Saint-Étienne de Jérusalem. Dans son allocution d’ouverture, le 10 avril, il raconte qu’avant son départ de Rome Pie XI lui a accordé une audience privée au cours de laquelle le Saint-Père lui a déclaré : « Pour le P. Lagrange et pour ses études j’ai toujours eu et je conserve toujours une grande vénération. » Dans sa conclusion du 15 avril, le P. Theissling annonce qu’il s’efforcera d’obtenir du pape que l’École biblique puisse conférer la licence biblique.

Le 28 juin, le P. Theissling est reçu en audience par Pie XI, dont il rapporte ainsi au P. Savignac les paroles : « Il m’a affirmé nettement sa vénération personnelle pour le P. Lagrange et m’a chargé de lui envoyer sa bénédiction très spéciale, pour lui et pour toute l’École, pour les travaux des maîtres et des élèves. Quant à faire plus, a-t-il ajouté, j’ai besoin de temps. Il me faut examiner toutes choses et bien me rendre compte ! »

Enfin le 20 juillet, le P. Theissling s’adresse au P. Lagrange : « Il est très exact que j’ai présenté à Sa Sainteté vos commentaires, et je puis ajouter que le Saint-Père m’en a témoigné sa gratitude et m’a exprimé son admiration pour vos travaux. Il a bien voulu vous bénir très cordialement ainsi que toute l’École biblique. Mais j’ai compris que le moment n’était pas venu d’obtenir autre chose. […] C’est déjà beaucoup de savoir que nous pouvons compter sur la bienveillance personnelle de Sa Sainteté ».

Par le P. Vosté, on connaît encore un autre propos du pape au P. Theissling (1). « Alors qu’était née, non sans raison, la crainte d’une dénonciation au Saint-Office, Pie XI répondit au P. Theissling : “Nous connaissons les œuvres du P. Lagrange. C’est un savant qui écrit pour des savants. Nous voulons que les savants catholiques jouissent d’une juste liberté, sans laquelle on ne peut espérer aucun progrès en matière scientifique” ».

Quant aux dispositions intérieures du P. Lagrange, ce sont celles qu’il confie à Eugène Tisserant. Le 8 mai : « Au fond je ne tiens absolument qu’à une  chose, avoir la conscience en repos sur les tendances qu’on nous a tant reprochées. C’est la seule chose que je demande personnellement au Saint-Père – sans le lui dire ! » Le 27 juillet : « Nous attendons toujours que le Saint-Père daigne nous accorder quelques paroles favorables. Il a demandé du temps pour réfléchir, tout en envoyant très cordialement sa bénédiction. Pour moi c’est déjà beaucoup que ce ne soit pas ad duritiam cordis (2) ».

chose, avoir la conscience en repos sur les tendances qu’on nous a tant reprochées. C’est la seule chose que je demande personnellement au Saint-Père – sans le lui dire ! » Le 27 juillet : « Nous attendons toujours que le Saint-Père daigne nous accorder quelques paroles favorables. Il a demandé du temps pour réfléchir, tout en envoyant très cordialement sa bénédiction. Pour moi c’est déjà beaucoup que ce ne soit pas ad duritiam cordis (2) ».

La bienveillance de Pie XI envers la personne du P. Lagrange et à l’égard de l’École biblique n’ira jamais au-delà, même lorsque les relations entre le pape et l’Ordre s’amélioreront grâce au Maître général Gillet élu en 1929 (3). « Il semble que notre nouveau Père général est bien vu du Saint-Père et il fera certainement beaucoup s’il se soutient dans sa bienveillance », écrit le P. Lagrange à Mgr Tisserant le 8 janvier 1930. De Rome parviennent à Jérusalem des signes favorables, mais non le statut qui aurait permis à l’École de décerner la licence. Ainsi, comme le raconte le P. Lagrange au P. Gillet le 12 octobre 1933 : « Mgr le délégué, à peine arrivé, est à la mort ou déjà mort. Nous le regrettons beaucoup ; il était très ouvert, très bienveillant, et m’avait assuré avec une insistance spéciale de la bienveillance du Saint-Père. Je lui ai dit que, d’après tel prélat, on m’avait pardonné, mais que je ferais bien de me reposer. Il a protesté, je crois très sincèrement, que je devais continuer à travailler. Je continue, mais je ferais mieux de ma préparer à la mort. » De même le P. Lagrange se réjouit après son jubilé d’ordination (24 décembre 1933) : « J’ai été bien heureux de recevoir la bénédiction de Sa Sainteté, par le Père général que j’ai prié d’être l’interprète de ma profonde gratitude ».

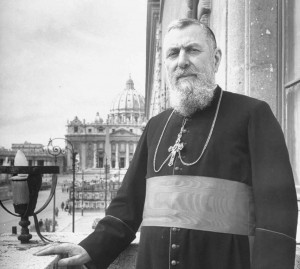

Le pape, en nommant le cardinal Tisserant président de la Commission biblique (11 juillet 1938), savait bien qu’il confiait cette charge à un proche du

Le cardinal Tisserant

P. Lagrange. Ainsi que le rapporte le cardinal au P. Gillet le 23 juillet : « Le Souverain Pontife m’a parlé du père Lagrange, me disant que si beaucoup accepteront ma nomination avec plaisir, d’autres en éprouveront un peu d’inquiétude ; et le Saint-Père d’ajouter un bel éloge du P. Lagrange, grand savant et grand croyant, excellent serviteur de l’Église, qui avait été poursuivi outre-mesure pour quelques lignes d’une de ses conférences de Toulouse, qui sans doute ne méritaient pas d’être approuvées, mais n’auraient pas dû non plus lui être reprochées si rigoureusement (4) ».

En définitive, c’est le pape Pie XII, élu (le 2 mars 1939) un an après la mort du P. Lagrange (le 10 mars 1938), qui par son encyclique Divino afflante Spiritu (du 30 septembre 1943) donne gain de cause à la méthode critique préconisée par le P. Lagrange. Voici comment le futur cardinal Saliège présentait alors le document pontifical dans La Semaine catholique de Toulouse du 15 octobre 1944 : « La lettre du Souverain Pontife est faite pour faire taire ces ignorants que sont les intégristes. Dans les demeures éternelles, le R.P. Lagrange et beaucoup d’autres avec lui chantent : Amen, amen ; alléluia, alléluia ! »

Fr. Bernard Montagnes, o. p.

(1) Ce propos n’est pas daté mais il trouve place nécessairement entre l’élection du pape en février 1922 et le décès du Maître général le 2 mai 1925.

(2) Ad duritiam cordis : Matthieu 19, 8 ; Marc 10, 5. C’est à cause de la dureté de votre cœur qu’il vous a fait cette ordonnance.

(3) Martin-Stanislas Gillet, élu pour remplacer Maître Paredes, qui avait été contraint de démissionner.

(4) Lettre du cardinal à Maître Gillet conservée aux Archives de l’Ordre : AGOP V, 309.

Pour aller plus loin dans l’institution de la fête du Christ Roi de l’univers

QUAS PRIMAS

LETTRE ENCYCLIQUE

DE SA SAINTETÉ LE PAPE PIE XIDE L’INSTITUTION D’UNE FÊTE DU CHRIST-ROI.

Aux Patriarches, Primats, Archevêques, Evêques et autres ordinaires de lieu, en paix et communion avec le Siège apostolique.

1. Dans (1) la première Encyclique qu’au début de Notre Pontificat Nous adressions aux évêques du monde entier (2), Nous recherchions la cause intime des calamités contre lesquelles, sous Nos yeux, se débat, accablé, le genre humain.

Or, il Nous en souvient, Nous proclamions ouvertement deux choses: l’une, que ce débordement de maux sur l’univers provenait de ce que la plupart des hommes avaient écarté Jésus-Christ et sa loi très sainte des habitudes de leur vie individuelle aussi bien que de leur vie familiale et de leur vie publique; l’autre, que jamais ne pourrait luire une ferme espérance de paix durable entre les peuples tant que les individus et les nations refuseraient de reconnaître et de proclamer la souveraineté de Notre Sauveur. C’est pourquoi, après avoir affirmé qu’il fallait chercher la paix du Christ par le règne du Christ, Nous avons déclaré Notre intention d’y travailler dans toute la mesure de Nos forces ; par le règne du Christ, disions-Nous, car, pour ramener et consolider la paix, Nous ne voyions pas de moyen plus efficace que de restaurer la souveraineté de Notre Seigneur.

2. Depuis, Nous avons clairement pressenti l’approche de temps meilleurs en voyant l’empressement des peuples à se tourner – les uns pour la première fois, les autres avec une ardeur singulièrement accrue – vers le Christ et vers son Eglise, unique dispensatrice du salut: preuve évidente que beaucoup d’hommes, jusque-là exilés, peut-on dire, du royaume du Rédempteur pour avoir méprisé son autorité, préparent heureusement et mènent à son terme leur retour au devoir de l’obéissance.

Tout ce qui est survenu, tout ce qui s’est fait au cours de l’Année sainte, digne vraiment d’une éternelle mémoire, n’a-t-il pas contribué puissamment à l’honneur et à la gloire du Fondateur de l’Eglise, de sa souveraineté et de sa royauté suprême?

Voici d’abord l’Exposition des Missions, qui a produit sur l’esprit et sur le cœur des hommes une si profonde impression. On y a vu les travaux entrepris sans relâche par l’Eglise pour étendre le royaume de son Epoux chaque jour davantage sur tous les continents, dans toutes les îles, même celles qui sont perdues au milieu de l’océan; on y a vu les nombreux pays que de vaillants et invincibles missionnaires ont conquis au catholicisme au prix de leurs sueurs et de leur sang; on y a vu enfin les immenses territoires qui sont encore à soumettre à la douce et salutaire domination de notre Roi.

Voici les pèlerins accourus, de partout, à Rome, durant l’Année sainte, conduits par leurs évêques ou par leurs prêtres. Quel motif les inspirait donc, sinon de purifier leurs âmes et de proclamer, au tombeau des Apôtres et devant Nous, qu’ils sont et qu’ils resteront sous l’autorité du Christ?

Voici les canonisations, où Nous avons décerné, après la preuve éclatante de leurs admirables vertus, les honneurs réservés aux saints, à six confesseurs ou vierges. Le règne de notre Sauveur n’a-t-il pas, en ce jour, brillé d’un nouvel éclat? Ah! quelle joie, quelle consolation ce fut pour Notre âme, après avoir prononcé les décrets de canonisation, d’entendre, dans la majestueuse basilique de Saint Pierre, la foule immense des fidèles, au milieu du chant de l’action de grâces, acclamer d’une seule voix la royauté glorieuse du Christ: Tu Rex gloriae Christe!

A l’heure où les hommes et les Etats sans Dieu, devenus la proie des guerres qu’allument la haine et des discordes intestines, se précipitent à la ruine et à la mort, l’Eglise de Dieu, continuant à donner au genre humain l’aliment de la vie spirituelle, engendre et élève pour le Christ des générations successives de saints et de saintes; le Christ, à son tour, ne cesse d’appeler à l’éternelle béatitude de son royaume céleste ceux en qui il a reconnu de très fidèles et obéissants sujets de son royaume terrestre.

Voici encore le XVIe centenaire du Concile de Nicée qui coïncida avec le grand Jubilé. Nous avons ordonné de célébrer cet anniversaire séculaire; Nous l’avons Nous-même commémoré dans la basilique vaticane, d’autant plus volontiers que c’est ce Concile qui définit et proclama comme dogme de foi catholique la consubstantialité du Fils unique de Dieu avec son Père; c’est lui qui, en insérant dans sa formule de foi ou Credo les mots cuius regni non erit finis, affirma du même coup la dignité royale du Christ.

Ainsi donc, puisque cette Année sainte a contribué en plus d’une occasion à mettre en lumière la royauté du Christ, Nous croyons accomplir un acte des plus conformes à Notre charge apostolique en accédant aux suppliques individuelles ou collectives de nombreux cardinaux, évêques ou fidèles; Nous clôturerons donc cette année par l’introduction dans la liturgie de l’Eglise d’une fête spéciale en l’honneur de Notre Seigneur Jésus-Christ Roi.

Ce sujet, Vénérables Frères, Nous tient à ce point à cœur que Nous désirons vous en entretenir quelques instants; il vous appartiendra ensuite de rendre accessible à l’intelligence et aux sentiments de votre peuple tout ce que Nous dirons sur le culte du Christ-Roi, afin d’assurer, dès le début et pour plus tard, des fruits nombreux à la célébration annuelle de cette solennité.

4. Depuis longtemps, dans le langage courant, on donne au Christ le titre de Roi au sens métaphorique; il l’est, en effet, par l’éminente et suprême perfection dont il surpasse toutes les créatures. Ainsi, on dit qu’il règne sur les intelligences humaines, à cause de la pénétration de son esprit et de l’étendue de sa science, mais surtout parce qu’il est la Vérité et que c’est de lui que les hommes doivent recevoir la vérité et l’accepter docilement. On dit qu’il règne sur les volontés humaines, parce qu’en lui, à la sainteté de la volonté divine correspond une parfaite rectitude et soumission de la volonté humaine, mais aussi parce que sous ses inspirations et ses impulsions notre volonté libre s’enthousiasme pour les plus nobles causes. On dit enfin qu’il est le Roi des cœurs, à cause de son inconcevable charité qui surpasse toute compréhension humaine (3) et à cause de sa douceur et de sa bonté qui attirent à lui tous les cœurs: car dans tout le genre humain il n’y a jamais eu et il n’y aura jamais personne pour être aimé comme le Christ Jésus.

5. Mais, pour entrer plus à fond dans Notre sujet, il est de toute évidence que le nom et la puissance de roi doivent être attribués, au sens propre du mot, au Christ dans son humanité; car c’est seulement du Christ en tant qu’homme qu’on peut dire: Il a reçu du Père la puissance, l’honneur et la royauté (4); comme Verbe de Dieu, consubstantiel au Père, il ne peut pas ne pas avoir tout en commun avec le Père et, par suite, la souveraineté suprême et absolue sur toutes les créatures.

6. Que le Christ soit Roi, ne le lisons-nous pas dans maints passages des Ecritures ! C’est lui le Dominateur issu de Jacob (5), le Roi établi par le Père sur Sion, sa montagne sainte, pour recevoir en héritage les nations et étendre son domaine jusqu’aux confins de la terre (6), le véritable Roi futur d’Israël, figuré, dans le cantique nuptial, sous les traits d’un roi très riche et très puissant, auquel s’adressent ces paroles: Votre trône, ô Dieu, est dressé pour l’éternité; le sceptre de votre royauté est un sceptre de droiture (7).

Passons sur beaucoup de passages analogues; mais, dans un autre endroit, comme pour dessiner avec plus de précision les traits du Christ, on nous prédit que son royaume ignorera les frontières et sera enrichi des trésors de la justice et de la paix: En ses jours se lèvera la justice avec l’abondance de la paix… Il dominera, d’une mer à l’autre, du fleuve jusqu’aux extrémités de la terre(8).

A ces témoignages s’ajoutent encore plus nombreux les oracles des prophètes et notamment celui, bien connu, d’Isaïe: Un petit enfant… nous est né, un fils nous a été donné. La charge du commandement a été posée sur ses épaules. On l’appellera l’Admirable, le Conseiller, Dieu, le Fort, le Père du siècle futur, le Prince de la paix. Son empire s’étendra et jouira d’une paix sans fin; il s’assoira sur le trône de David et dominera sur son royaume, pour l’établir et l’affermir dans la justice et l’équité, maintenant et à jamais (9).

Les autres prophètes ne s’expriment pas différemment.

Tel Jérémie, annonçant dans la race de David un germe de justice, ce fils de David qui régnera en roi, sera sage et établira la justice sur la terre (10). Tel Daniel, prédisant la constitution par le Dieu du ciel d’un royaume qui ne sera jamais renversé… et qui durera éternellement (11) ; et, peu après, il ajoute: Je regardais durant une vision nocturne, et voilà que, sur les nuées du ciel, quelqu’un s’avançait semblable au Fils de l’homme; il parvint jusqu’auprès de l’Ancien des jours et on le présenta devant lui. Et celui-ci lui donna la puissance, l’honneur et la royauté; tous les peuples, de toutes races et de toutes langues, le serviront; sa puissance est une puissance éternelle, qui ne lui sera pas retirée, et son royaume sera incorruptible (12). Tel Zacharie, prophétisant l’entrée à Jérusalem, aux acclamations de la foule, du juste et du sauveur, le Roi plein de mansuétude monté sur une ânesse et sur son poulain (13): les saints évangélistes n’ont-ils pas constaté et prouvé la réalisation de cette prophétie?

Cette doctrine du Christ-Roi, Nous venons de l’esquisser d’après les livres de l’Ancien Testament; mais tant s’en faut qu’elle disparaisse dans les pages du Nouveau; elle y est, au contraire, confirmée d’une manière magnifique et en termes splendides.

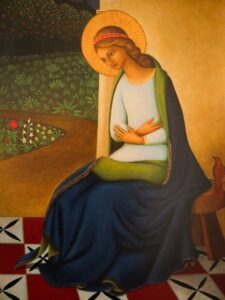

Rappelons seulement le message de l’archange apprenant à la Vierge qu’elle engendrera un fils; qu’à ce fils le Seigneur Dieu donnera le trône de David, son père; qu’il régnera éternellement sur la maison de Jacob et que son règne n’aura point de fin (14). Ecoutons maintenant les témoignages du Christ lui-même sur sa souveraineté. Dès que l’occasion se présente – dans son dernier discours au peuple sur les récompenses ou les châtiments réservés dans la vie éternelle aux justes ou aux coupables ; dans sa réponse au gouverneur romain, lui demandant publiquement s’il était roi; après sa résurrection, quand il confie aux Apôtres la charge d’enseigner et de baptiser toutes les nations – il revendique le titre de roi (15), il proclame publiquement qu’il est roi (16), il déclare solennellement que toute puissance lui a été donnée au ciel et sur la terre (17). Qu’entend-il par là, sinon affirmer l’étendue de sa puissance et l’immensité de son royaume?

Dès lors, faut-il s’étonner qu’il soit appelé par saint Jean le Prince des rois de la terre (18) ou que, apparaissant à l’Apôtre dans des visions prophétiques, il porte écrit sur son vêtement et sur sa cuisse: Roi des rois et Seigneur des seigneurs (19). Le Père a, en effet, constitué le Christ héritier de toutes choses (20); il faut qu’il règne jusqu’à la fin des temps, quand il mettra tous ses ennemis sous les pieds de Dieu et du Père (21).

7. De cette doctrine, commune à tous les Livres Saints, dérive naturellement cette conséquence : étant le royaume du Christ sur la terre, qui doit s’étendre à tous les hommes et tous les pays de l’univers, l’Eglise catholique se devait, au cours du cycle annuel de la liturgie, de saluer par des manifestations multiples de vénération, en son Auteur et Fondateur, le Roi, le Seigneur, le Roi des rois. Sous une admirable variété de formules, ces hommages expriment une seule et même pensée; l’Eglise les employait jadis dans sa psalmodie et dans les anciens sacramentaires; elle en fait le même usage à présent dans les prières publiques de l’Office qu’elle adresse chaque jour à la majesté divine et, à la sainte messe, dans l’immolation de l’hostie sans tache. En cette louange perpétuelle du Christ-Roi, il est facile de saisir le merveilleux accord de nos rites avec ceux des Orientaux, en sorte que se vérifie, ici encore, l’exactitude de la maxime: » Les lois de la prière établissent les lois de la croyance. »

8. Quant au fondement de cette dignité et de cette puissance de Notre-Seigneur, saint Cyrille d’Alexandrie l’indique très bien: » Pour le dire en un mot, dit-il, la souveraineté que Jésus possède sur toutes les créatures, il ne l’a point ravie par la force, il ne l’a point reçue d’une main étrangère, mais c’est le privilège de son essence et de sa nature » (22). En d’autres termes, son pouvoir royal repose sur cette admirable union qu’on nomme l’union hypostatique.

Il en résulte que les anges et les hommes ne doivent pas seulement adorer le Christ comme Dieu, mais aussi obéir et être soumis à l’autorité qu’il possède comme homme; car, au seul titre de l’union hypostatique, le Christ a pouvoir sur toutes les créatures.

9. Mais quoi de plus délectable, de plus suave que de penser que le Christ, en outre, règne sur nous non seulement par droit de nature, mais encore par droit acquis, puisqu’il nous a rachetés? Ah! puissent tous les hommes qui l’oublient se souvenir du prix que nous avons coûté à notre Sauveur : Vous n’avez pas été rachetés avec de l’or ou de l’argent corruptibles, mais par le sang précieux du Christ, le sang d’un agneau sans tache et sans défaut (23). Le Christ nous a achetés à grand prix (24) ; nous ne nous appartenons plus. Nos corps eux-mêmes sont des membres du Christ (25).

Nous voulons maintenant expliquer brièvement la nature et l’importance de cette royauté.

10. II est presque inutile de rappeler qu’elle comporte les trois pouvoirs, sans lesquels on saurait à peine concevoir l’autorité royale. Les textes des Saintes Lettres que Nous avons apportés en témoignage de la souveraineté universelle de notre Rédempteur le prouvent surabondamment. C’est, d’ailleurs, un dogme de foi catholique que le Christ Jésus a été donné aux hommes à la fois comme Rédempteur, de qui ils doivent attendre leur salut, et comme Législateur, à qui ils sont tenus d’obéir (26). Les évangélistes ne se bornent pas à affirmer que le Christ a légiféré, mais ils nous le montrent dans l’exercice même de son pouvoir législatif.

A tous ceux qui observent ses préceptes, le divin Maître déclare, en diverses occasions et de diverses manières, qu’ils prouveront ainsi leur amour envers lui et qu’ils demeureront en son amour (27).

Quant au pouvoir judiciaire, Jésus en personne affirme l’avoir reçu du Père, dans une réponse aux Juifs qui l’accusaient d’avoir violé le Sabbat en guérissant miraculeusement un malade durant ce jour de repos: » Le Père, leur dit-il, ne juge personne, mais il a donné au Fils tout jugement (28). Dans ce pouvoir judiciaire est également compris – car il en est inséparable – le droit de récompenser ou de châtier les hommes, même durant leur vie.

Il faut encore attribuer au Christ le pouvoir exécutif : car tous inéluctablement doivent être soumis à son empire; personne ne pourra éviter, s’il est rebelle, la condamnation et les supplices que Jésus a annoncés.

11. Toutefois, ce royaume est avant tout spirituel et concerne avant tout l’ordre spirituel: les paroles de la Bible que Nous avons rapportées plus haut en sont une preuve évidente, que vient confirmer, à maintes reprises, l’attitude du Christ-Seigneur.

Quand les Juifs, et même les Apôtres, s’imaginent à tort que le Messie affranchira son peuple et restaurera le royaume d’Israël, il détruit cette illusion et leur enlève ce vain espoir; lorsque la foule qui l’entoure veut, dans son enthousiasme, le proclamer roi, il se dérobe à ce titre et à ces honneurs par la fuite et en se tenant caché; devant le gouverneur romain, encore, il déclare que son royaume n’est pas de ce monde. Dans ce royaume, tel que nous le dépeignent les Evangiles, les hommes se préparent à entrer en faisant pénitence. Personne ne peut y entrer sans la foi et sans le baptême; mais le baptême, tout en étant un rite extérieur, figure et réalise une régénération intime. Ce royaume s’oppose uniquement au royaume de Satan et à la puissance des ténèbres; à ses adeptes il demande non seulement de détacher leur cœur des richesses et des biens terrestres, de pratiquer la douceur et d’avoir faim et soif de la justice, mais encore de se renoncer eux-mêmes et de porter leur croix. C’est pour l’Eglise que le Christ, comme Rédempteur, a versé le prix de son sang; c’est pour expier nos péchés que, comme Prêtre, il s’est offert lui-même et s’offre perpétuellement comme victime: qui ne voit que sa charge royale doit revêtir le caractère spirituel et participer à la nature supraterrestre de cette double fonction?

12. D’autre part, ce serait une erreur grossière de refuser au Christ-Homme la souveraineté sur les choses temporelles, quelles qu’elles soient: il tient du Père sur les créatures un droit absolu, lui permettant de disposer à son gré de toutes ces créatures.

Néanmoins, tant qu’il vécut sur terre, il s’est totalement abstenu d’exercer cette domination terrestre, il a dédaigné la possession et l’administration des choses humaines, abandonnant ce soin à leurs possesseurs. Ce qu’il a fait alors, il le continue aujourd’hui. Pensée exprimée d’une manière fort heureuse dans la liturgie: » Il ne ravit point les diadèmes éphémères, celui qui distribue les couronnes du ciel (29). »

13. Ainsi donc, le souverain domaine de notre Rédempteur embrasse la totalité des hommes. Sur ce sujet, Nous faisons Volontiers Nôtres les paroles de Notre Prédécesseur Léon XIII, d’immortelle mémoire: » Son empire ne s’étend pas exclusivement aux nations catholiques ni seulement aux chrétiens baptisés, qui appartiennent juridiquement à l’Eglise même s’ils sont égarés loin d’elle par des opinions erronées ou séparés de sa communion par le schisme; il embrasse également et sans exception tous les hommes, même étrangers à la foi chrétienne, de sorte que l’empire du Christ Jésus, c’est, en stricte vérité, l’universalité du genre humain (30). »

Et, à cet égard, il n’y a lieu de faire aucune différence entre les individus, les familles et les Etats; car les hommes ne sont pas moins soumis à l’autorité du Christ dans leur vie collective que dans leur vie privée. Il est l’unique source du salut, de celui des sociétés comme de celui des individus: Il n’existe de salut en aucun autre; aucun autre nom ici-bas n’a été donné aux hommes qu’il leur faille invoquer pour être sauvés (31).

Il est l’unique auteur, pour l’Etat comme pour chaque citoyen, de la prospérité et du vrai bonheur: » La cité ne tient pas son bonheur d’une autre source que les particuliers, vu qu’une cité n’est pas autre chose qu’un ensemble de particuliers unis en société (32). » Les chefs d’Etat ne sauraient donc refuser de rendre – en leur nom personnel, et avec tout leur peuple – des hommages publics, de respect et de soumission à la souveraineté du Christ; tout en sauvegardant leur autorité, ils travailleront ainsi à promouvoir et à développer la prospérité nationale.

14. Au début de Notre Pontificat, Nous déplorions combien sérieusement avaient diminué le prestige du droit et le respect dû à l’autorité; ce que Nous écrivions alors n’a perdu dans le temps présent ni de son actualité ni de son à-propos: » Dieu et Jésus-Christ ayant été exclus de la législation et des affaires publiques, et l’autorité ne tenant plus son origine de Dieu mais des hommes, il arriva que… les bases mêmes de l’autorité furent renversées dès lors qu’on supprimait la raison fondamentale du droit de commander pour les uns, du devoir d’obéir pour les autres. Inéluctablement, il s’en est suivi un ébranlement de la société humaine tout entière, désormais privée de soutien et d’appui solides (33). »

Si les hommes venaient à reconnaître l’autorité royale du Christ dans leur vie privée et dans leur vie publique, des bienfaits incroyables – une juste liberté, l’ordre et la tranquillité, la concorde et la paix — se répandraient infailliblement sur la société tout entière.

En imprimant à l’autorité des princes et des chefs d’Etat un caractère sacré, la dignité royale de Notre Seigneur ennoblit du même coup les devoirs et la soumission des citoyens. Au point que l’Apôtre saint Paul, après avoir ordonné aux femmes mariées et aux esclaves de révérer le Christ dans la personne de leur mari et dans celle de leur maître, leur recommandait néanmoins de leur obéir non servilement comme à des hommes, mais uniquement en esprit de foi comme à des représentants du Christ; car il est honteux, quand on a été racheté par le Christ, d’être soumis servilement à un homme: Vous avez été rachetés un grand prix, ne soyez plus soumis servilement à des hommes. (34).

Si les princes et les gouvernants légitimement choisis étaient persuadés qu’ils commandent bien moins en leur propre nom qu’au nom et à la place du divin Roi, il est évident qu’ils useraient de leur autorité avec toute la vertu et la sagesse possibles. Dans l’élaboration et l’application des lois, quelle attention ne donneraient-ils pas au bien commun et à la dignité humaine de leurs subordonnés!

15. Alors on verrait l’ordre et la tranquillité s’épanouir et se consolider; toute cause de révolte se trouverait écartée; tout en reconnaissant dans le prince et les autres dignitaires de l’Etat des hommes comme les autres, ses égaux par la nature humaine, en les voyant même, pour une raison ou pour une autre, incapables ou indignes, le citoyen ne refuserait point pour autant de leur obéir quand il observerait qu’en leurs personnes s’offrent à lui l’image et l’autorité du Christ Dieu et Homme.

Alors les peuples goûteraient les bienfaits de la concorde et de la paix. Plus loin s’étend un royaume, plus il embrasse l’universalité du genre humain, plus aussi – c’est incontestable – les hommes prennent conscience du lien mutuel qui les unit. Cette conscience préviendrait et empêcherait la plupart des conflits; en tout cas, elle adoucirait et atténuerait leur violence. Pourquoi donc, si le royaume du Christ s’étendait de fait comme il s’étend en droit à tous les hommes, pourquoi désespérer de cette paix que le Roi pacifique est venu apporter sur la terre? Il est venu tout réconcilier (35); il n’est pas venu pour être servi, mais pour servir (36); maître de toutes créatures, il a donné lui-même l’exemple de l’humilité et a fait de l’humilité, jointe au précepte de la charité, sa loi principale; il a dit encore: Mon joug est doux à porter et le poids de mon autorité léger (37).

16. Oh! qui dira le bonheur de l’humanité si tous, individus, familles, Etats, se laissaient gouverner par le Christ! » Alors enfin – pour reprendre les paroles que Notre Prédécesseur Léon XIII adressait, il y a vingt-cinq ans, aux évêques de l’univers – il serait possible de guérir tant de blessures; tout droit retrouverait, avec sa vigueur native, son ancienne autorité; la paix réapparaîtrait avec tous ses bienfaits; les glaives tomberaient et les armes glisseraient des mains, le jour où tous les hommes accepteraient de bon cœur la souveraineté du Christ, obéiraient à ses commandements, et où toute langue confesserait que » le Seigneur Jésus-Christ est dans la gloire de Dieu le Père » (38) « .

17. Pour que la société chrétienne bénéficie de tous ces précieux avantages et qu’elle les conserve, il faut faire connaître le plus possible la doctrine de la dignité royale de notre Sauveur. Or, aucun moyen ne semble mieux assurer ce résultat que l’institution d’une fête propre et spéciale en l’honneur du Christ-Roi.

Car, pour pénétrer le peuple des vérités de la foi et l’élever ainsi aux joies de la vie intérieure, les solennités annuelles des fêtes liturgiques sont bien plus efficaces que tous les documents, même les plus graves, du magistère ecclésiastique. Ceux-ci n’atteignent, habituellement, que le petit nombre et les plus cultivés, celles-là touchent et instruisent tous les fidèles; les uns, si l’on peut dire, ne parlent qu’une fois; les autres le font chaque année et à perpétuité; et, si les derniers s’adressent surtout à l’intelligence, les premières étendent leur influence salutaire au cœur et à l’intelligence, donc à l’homme tout entier.

Composé d’un corps et d’une âme, l’homme a besoin des manifestations solennelles des jours de fête pour être saisi et impressionné; la variété et la splendeur des cérémonies liturgiques l’imprègnent abondamment des enseignements divins; il les transforme en sève et en sang, et les fait servir au progrès de sa vie spirituelle.

Du reste, l’histoire nous apprend que ces solennités liturgiques furent introduites, au cours des siècles, les unes après les autres, pour répondre à des nécessités ou des avantages spirituels du peuple chrétien. Il fallait, par exemple, raffermir les courages en face d’un péril commun, prémunir les esprits contre les pièges de l’hérésie, exciter et enflammer les cœurs à célébrer avec une piété plus ardente quelque mystère de notre foi ou quelque bienfait de la bonté divine.

C’est ainsi que, dès les premiers temps de l’ère chrétienne, alors qu’ils étaient en butte aux plus cruelles persécutions, les chrétiens introduisirent l’usage de commémorer les martyrs par des rites sacrés, afin, selon le témoignage de saint Augustin, que » les solennités des martyrs » fussent » des exhortations au martyre » (39).

Les honneurs liturgiques qu’on décerna plus tard aux saints confesseurs, aux vierges et aux veuves contribuèrent merveilleusement à stimuler chez les chrétiens le zèle pour la vertu, indispensable même en temps de paix.

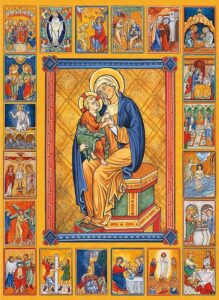

Les fêtes instituées en l’honneur de la bienheureuse Vierge eurent encore plus de fruit: non seulement le peuple chrétien entoura d’un culte plus assidu la Mère de Dieu, sa Protectrice la plus secourable, mais il conçut un amour plus filial pour la Mère que le Rédempteur lui avait laissée par une sorte de testament.

Parmi les bienfaits dont l’Eglise est redevable au culte public et légitime rendu à la Mère de Dieu et aux saints du ciel, le moindre n’est pas la victoire constante qu’elle a remportée en repoussant loin d’elle la peste de l’hérésie et de l’erreur. Admirons, ici encore, les desseins de la Providence divine qui, selon son habitude, tire le bien du mal.

Elle a permis, de temps à autre, que la foi et la piété du peuple fléchissent, que de fausses doctrines dressent des embûches à la vérité catholique; mais toujours avec le dessein que, pour finir, la vérité resplendisse d’un nouvel éclat, que, tirés de leur torpeur, les fidèles s’efforcent d’atteindre à plus de perfection et de sainteté.

Les solennités récemment introduites dans le calendrier liturgique ont eu la même origine et ont porté les mêmes fruits. Telle la Fête-Dieu, établie quand se relâchèrent le respect et la dévotion envers le Très Saint Sacrement; célébrée avec une pompe magnifique, se prolongeant pendant huit jours de prières collectives, la nouvelle fête devait ramener les peuples à l’adoration publique du Seigneur.

Telle encore la fête du Sacré Cœur de Jésus, instituée à l’époque où, abattus et découragés par les tristes doctrines et le sombre rigorisme du jansénisme, les fidèles sentaient leurs cœurs glacés et en bannissaient tout sentiment d’amour désintéressé de Dieu ou de confiance dans le Rédempteur.

18. C’est ici Notre tour de pourvoir aux nécessités des temps présents, d’apporter un remède efficace à la peste qui a corrompu la société humaine. Nous le faisons en prescrivant à l’univers catholique le culte du Christ-Roi. La peste de notre époque, c’est le laïcisme, ainsi qu’on l’appelle, avec ses erreurs et ses entreprises criminelles.

Comme vous le savez, Vénérables Frères, ce fléau n’est pas apparu brusquement; depuis longtemps, il couvait au sein des Etats. On commença, en effet, par nier la souveraineté du Christ sur toutes les nations; on refusa à l’Eglise le droit – conséquence du droit même du Christ – d’enseigner le genre humain, de porter des lois, de gouverner les peuples en vue de leur béatitude éternelle. Puis, peu à peu, on assimila la religion du Christ aux fausses religions et, sans la moindre honte, on la plaça au même niveau. On la soumit, ensuite, à l’autorité civile et on la livra pour ainsi dire au bon plaisir des princes et des gouvernants. Certains allèrent jusqu’à vouloir substituer à la religion divine une religion naturelle ou un simple sentiment de religiosité. Il se trouva même des Etats qui crurent pouvoir se passer de Dieu et firent consister leur religion dans l’irréligion et l’oubli conscient et volontaire de Dieu.

Les fruits très amers qu’a portés, si souvent et d’une manière si persistante, cette apostasie des individus et des Etats désertant le Christ, Nous les avons déplorés dans l’Encyclique Ubi arcano (40). Nous les déplorons de nouveau aujourd’hui. Fruits de cette apostasie, les germes de haine, semés de tous côtés; les jalousies et les rivalités entre peuples, qui entretiennent les querelles internationales et retardent, actuellement encore, l’avènement d’une paix de réconciliation; les ambitions effrénées, qui se couvrent bien souvent du masque de l’intérêt public et de l’amour de la patrie, avec leurs tristes conséquences: les discordes civiles, un égoïsme aveugle et démesuré qui, ne poursuivant que les satisfactions et les avantages personnels, apprécie toute chose à la mesure de son propre intérêt. Fruits encore de cette apostasie, la paix domestique bouleversée par l’oubli des devoirs et l’insouciance de la conscience; l’union et la stabilité des familles chancelantes; toute la société, enfin, ébranlée et menacée de ruine.

19. La fête, désormais annuelle, du Christ-Roi Nous donne le plus vif espoir de hâter le retour si désirable de l’humanité à son très affectueux Sauveur. Ce serait assurément le devoir des catholiques de préparer et de hâter ce retour par une action diligente; mais il se fait que beaucoup d’entre eux ne possèdent pas dans la société le rang ou l’autorité qui siérait aux apologistes de la vérité. Peut-être faut-il attribuer ce désavantage à l’indolence ou à la timidité des bons; ils s’abstiennent de résister ou ne le font que mollement; les adversaires de l’Eglise en retirent fatalement un surcroît de prétentions et d’audace. Mais du jour où l’ensemble des fidèles comprendront qu’il leur faut combattre, vaillamment et sans relâche, sous les étendards du Christ-Roi, le feu de l’apostolat enflammera les cœurs, tous travailleront à réconcilier avec leur Seigneur les âmes qui l’ignorent ou qui l’ont abandonné, tous s’efforceront de maintenir inviolés ses droits.

Mais il y a plus. Une fête célébrée chaque année chez tous les peuples en l’honneur du Christ-Roi sera souverainement efficace pour incriminer et réparer en quelque manière cette apostasie publique, si désastreuse pour la société, qu’a engendrée le laïcisme. Dans les conférences internationales et dans les Parlements, on couvre d’un lourd silence le nom très doux de notre Rédempteur; plus cette conduite est indigne et plus haut doivent monter nos acclamations, plus doit être propagée la déclaration des droits que confèrent au Christ sa dignité et son autorité royales.

Ajoutons que, depuis les dernières années du siècle écoulé, les voies furent merveilleusement préparées à l’institution de cette fête.

Chacun connaît les arguments savants, les considérations lumineuses, apportés en faveur de cette dévotion par une foule d’ouvrages édités dans les langues les plus diverses et sur tous les points de l’univers. Chacun sait que l’autorité et la souveraineté du Christ ont déjà été reconnues par la pieuse coutume de familles, presque innombrables, se vouant et se consacrant au Sacré Cœur de Jésus. Et non seulement des familles, mais des Etats et des royaumes ont observé cette pratique. Bien plus, sur l’initiative et sous la direction de Léon XIII, le genre humain tout entier fut consacré à ce divin Cœur, au cours de l’Année sainte 1900.

Nous ne saurions passer sous silence les Congrès eucharistiques, que notre époque a vus se multiplier en si grand nombre. Ils ont servi merveilleusement la cause de la proclamation solennelle de la royauté du Christ sur la société humaine. Par des conférences tenues dans leurs assemblées, par des sermons prononcés dans les églises, par des expositions publiques et des adorations en commun du Saint Sacrement, par des processions grandioses, ces Congrès, réunis dans le but d’offrir à la vénération et aux hommages des populations d’un diocèse, d’une province, d’une nation, ou même du monde entier, le Christ-Roi se cachant sous les voiles eucharistiques, célèbrent le Christ comme le Roi que les hommes ont reçu de Dieu. Ce Jésus, que les impies ont refusé de recevoir quand il vint en son royaume, on peut dire, en toute vérité, que le peuple chrétien, mû par une inspiration divine, va l’arracher au silence et, pour ainsi dire, à l’obscurité des temples, pour le conduire, tel un triomphateur, par les rues des grandes villes et le rétablir dans tous les droits de sa royauté.

Pour l’exécution de Notre dessein, dont Nous venons de vous entretenir, l’Année sainte qui s’achève offre une occasion favorable entre toutes. Elle vient de rappeler à l’esprit et au cœur des fidèles ces biens célestes qui dépassent tout sentiment naturel; dans son infinie bonté, Dieu a enrichi les uns, à nouveau, du don de sa grâce ; il a affermi les autres dans la bonne voie, en leur accordant une ardeur nouvelle pour rechercher des dons plus parfaits. Que Nous prêtions donc attention aux nombreuses suppliques qui Nous ont été adressées, ou que Nous considérions les événements qui marquèrent l’année du grand Jubilé, Nous avons certes bien des raisons de penser que le jour est venu pour Nous de prononcer la sentence si attendue de tous: le Christ sera honoré par une fête propre et spéciale comme Roi de tout le genre humain.

Durant cette année, en effet, comme Nous l’avons remarqué au début de cette Lettre, ce Roi divin, vraiment » admirable en ses Saints « , a été » magnifiquement glorifié » par l’élévation aux honneurs de la sainteté d’un nouveau groupe de ses soldats; durant cette année, une exposition extraordinaire a, en quelque sorte, montré à tout le monde les travaux des hérauts de l’Evangile, et tous ont pu admirer les victoires remportées par ces champions du Christ pour l’extension de son royaume; durant cette année, enfin, Nous avons commémoré, avec le centenaire du Concile de Nicée, la glorification, contre ses négateurs, de la consubstantialité du Verbe Incarné avec le Père, dogme sur lequel s’appuie, comme sur son fondement, la royauté universelle du Christ.

En conséquence, en vertu de Notre autorité apostolique, Nous instituons la fête de Notre-Seigneur Jésus-Christ-Roi.

Nous ordonnons qu’elle soit célébrée dans le monde entier, chaque année, le dernier dimanche d’octobre, c’est-à-dire celui qui précède immédiatement la solennité de la Toussaint. Nous prescrivons également que chaque année, en ce même jour, on renouvelle la consécration du genre humain au Sacré Cœur de Jésus, consécration dont Notre Prédécesseur Pie X, de sainte mémoire, avait déjà ordonné le renouvellement annuel. Toutefois, pour cette année, Nous voulons que cette rénovation soit faite le 31 de ce mois.

En ce jour, Nous célébrerons la messe pontificale en l’honneur du Christ-Roi et Nous ferons prononcer en Notre présence cette consécration. Nous ne croyons pas pouvoir mieux et plus heureusement terminer l’Année sainte ni témoigner plus éloquemment au Christ, » Roi immortel des siècles « , Notre reconnaissance – comme celle de tout l’univers catholique, dont Nous Nous faisons aussi l’interprète – pour les bienfaits accordés en cette période de grâce à Nous-même, à l’Église et à toute la catholicité.

Il est inutile, Vénérables Frères, de vous expliquer longuement pourquoi Nous avons institué une fête du Christ-Roi distincte des autres solennités qui font ressortir et glorifient, dans une certaine mesure, sa dignité royale. Il suffit pourtant d’observer que, si toutes les fêtes de Notre-Seigneur ont le Christ comme objet matériel, suivant l’expression consacrée par les théologiens, cependant leur objet formel n’est d’aucune façon, soit en fait, soit dans les termes, la royauté du Christ.

En fixant la fête un dimanche, Nous avons voulu que le clergé ne fût pas seul à rendre ses hommages au divin Roi par la célébration du Saint Sacrifice et la récitation de l’Office, mais que le peuple, dégagé de ses occupations habituelles et animé d’une joie sainte, pût donner un témoignage éclatant de son obéissance au Christ comme à son Maître et à son Souverain. Enfin, plus que tout autre, le dernier dimanche d’octobre Nous a paru désigné pour cette solennité: il clôt à peu près le cycle de l’année liturgique; de la sorte, les mystères de la vie de Jésus-Christ commémorés au cours de l’année trouveront dans la solennité du Christ-Roi comme leur achèvement et leur couronnement et, avant de célébrer la gloire de tous les Saints, la Liturgie proclamera et exaltera la gloire de Celui qui triomphe, en tous les Saints et tous les élus.

Il est de votre devoir, Vénérables Frères, comme de votre ressort, de faire précéder la fête annuelle par une série d’instructions données, en des jours déterminés, dans chaque paroisse. Le peuple sera instruit et renseigné exactement sur la nature, la signification et l’importance de cette fête; les fidèles régleront dès lors et organiseront leur vie de manière à la rendre digne de sujets loyalement et amoureusement soumis à la souveraineté du divin Roi.

20. Au terme de cette Lettre, Nous voudrions encore, Vénérables Frères, vous exposer brièvement les fruits que Nous Nous promettons et que Nous espérons fermement, tant pour l’Eglise et la société civile que pour chacun des fidèles, de ce culte public rendu au Christ-Roi.

L’obligation d’offrir les hommages que Nous venons de dire à l’autorité souveraine de Notre Maître ne peut manquer de rappeler aux hommes les droits de l’Eglise. Instituée par le Christ sous la forme organique d’une société parfaite, en vertu de ce droit originel, elle ne peut abdiquer la pleine liberté et l’indépendance complète à l’égard du pouvoir civil. Elle ne peut dépendre d’une volonté étrangère dans l’accomplissement de sa mission divine d’enseigner, de gouverner et de conduire au bonheur éternel tous les membres du royaume du Christ.

Bien plus, l’Etat doit procurer une liberté semblable aux Ordres et aux Congrégations de religieux des deux sexes. Ce sont les auxiliaires les plus fermes des pasteurs de l’Eglise; ceux qui travaillent le plus efficacement à étendre et à affermir le royaume du Christ, d’abord, en engageant la lutte par la profession des trois vœux de religion contre le monde et ses trois concupiscences; ensuite, du fait d’avoir embrassé un état de vie plus parfait, en faisant resplendir aux yeux de tous, avec un éclat continu et chaque jour grandissant, cette sainteté dont le divin Fondateur a voulu faire une note distinctive de la véritable Eglise.

21. Les Etats, à leur tour, apprendront par la célébration annuelle de cette fête que les gouvernants et les magistrats ont l’obligation, aussi bien que les particuliers, de rendre au Christ un culte public et d’obéir à ses lois. Les chefs de la société civile se rappelleront, de leur côté, le dernier jugement, où le Christ accusera ceux qui l’ont expulsé de la vie publique, mais aussi ceux qui l’ont dédaigneusement mis de côté ou ignoré, et punira de pareils outrages par les châtiments les plus terribles; car sa dignité royale exige que l’État tout entier se règle sur les commandements de Dieu et les principes chrétiens dans l’établissement des lois, dans l’administration de la justice, dans la formation intellectuelle et morale de la jeunesse, qui doit respecter la saine doctrine et la pureté des mœurs.

22. Quelle énergie encore, quelle vertu pourront puiser les fidèles dans la méditation de ces vérités pour modeler leurs esprits suivant les véritables principes de la vie chrétienne! Si tout pouvoir a été donné au Christ Seigneur dans le ciel et sur la terre; si les hommes, rachetés par son sang très précieux, deviennent à un nouveau titre les sujets de son empire; si enfin cette puissance embrasse la nature humaine tout entière, on doit évidemment conclure qu’aucune de nos facultés ne peut se soustraire à cette souveraineté.

Il faut donc qu’il règne sur nos intelligences : nous devons croire, avec une complète soumission, d’une adhésion ferme et constante, les vérités révélées et les enseignements du Christ. Il faut qu’il règne sur nos volontés: nous devons observer les lois et les commandements de Dieu.

Il faut qu’il règne sur nos cœurs: nous devons sacrifier nos affections naturelles et aimer Dieu par-dessus toutes choses et nous attacher à lui seul. Il faut qu’il règne sur nos corps et sur nos membres : nous devons les faire servir d’instruments ou, pour emprunter le langage de l’Apôtre saint Paul, d’armes de justice offertes à Dieu (41) pour entretenir la sainteté intérieure de nos âmes. Voilà des pensées qui, proposées à la réflexion des fidèles et considérées attentivement, les entraîneront aisément vers la perfection la plus élevée.

Plaise à Dieu, Vénérables Frères, que les hommes qui vivent hors de l’Eglise recherchent et acceptent pour leur salut le joug suave du Christ! Quant à nous tous, qui, par un dessein de la divine miséricorde, habitons sa maison, fasse le ciel que nous portions ce joug non pas à contrecœur, mais ardemment, amoureusement, saintement! Ainsi nous récolterons les heureux fruits d’une vie conforme aux lois du royaume divin. Reconnus par le Christ pour de bons et fidèles serviteurs de son royaume terrestre, nous participerons ensuite, avec lui, à la félicité et à la gloire sans fin de son royaume céleste.

Agréez, Vénérables Frères, à l’approche de la fête de Noël, ce présage et ce vœu comme un témoignage de Notre paternelle affection ; et recevez la Bénédiction apostolique, gage des faveurs divines, que Nous vous accordons de grand cœur, à vous, Vénérables Frères, à votre clergé et à votre peuple.

Donné à Rome, près Saint-Pierre, le 11 décembre de l’Année sainte 1925, la quatrième de Notre Pontificat.

NOTES

1. AAS XVII (1925) 593-610.

2. Pie XI, Lettre encyclique Ubi arcano, 23 décembre 1922, AAS, XIV (1922) 673-700, CH pp. 602-629.

3. S. PAUL, Ephés. III 19.

4. DANIEL, VII 13-14.

5. Nombres XXXIV 19.

6. Ps. II.

7. Ps. XLIV (XLV) 7.

8. Ps. LXXI (LXXII) 7-8.

9. ISAÏE, IX 6-7.

10. JÉRÉMIE, XXIII 5.

11. DANIEL XX 44.

12. DANIEL, VII 13-14.

13. ZACHARIE, IX 9.

14. S. LUC, I 32-33.

15. S. MATTHIEU, XXV 31-40.

16. S. JEAN, XVIII 37.

17. S. MATTHIEU, XXVIII 18.

18. Apocalypse I 5.

19. Apocalypse XIX 16.

20. S. PAUL, Hébr. I 1.

21. S. PAUL, I Cor. XV 25.

22. S. CYRILLE D‘ALEXANDRIE, In Lucam X, PG LXXII 666.

23. S. PIERRE, I Epître I 18-19.

24. S. PAUL, I Cor. VI 20.

25. S. PAUL, I Cor. VI 15.

26. Concile de Trente sess. VI c. 21, Denzinger n. 831.

27. Cf. S. JEAN, XIV 15 ; XV 10.

28. S. JEAN, V 22.

29. Non eripit mortalia, qui regna dat coelestia, Office de la fête de l’Epiphanie, hymne Crudelis Herodes.

30. LÉON XIII, Lettre encyclique Annum sacrum, 25 mai 1899 AAS XXXI (1898-1899) 647.

31. Actes IV 12.

32. S. AUGUSTIN, Epist. CLIII ad Macedonium ch. III, PL XXXIII, 656.

33. PIE XI, Lettre encyclique Ubi arcano, 23 décembre 1922, AAS XIV (1922), 683, CH n. 936.

34. S. PAUL, I Cor. VII 25.

35. S. PAUL, Coloss. I 20.

36. S. MATTHIEU, XX 28.

37. S. MATTHIEU, XI 30.

38. LÉON XIII, Lettre encyclique Annum sacrum, 25 mai 1899, AAS XXXI (1898-1899) 647.

39. S. AUGUSTIN, Sermo XLVII de sanctis, PL XXXVIII, 295.

40. PIE XI, Lettre encyclique Ubi arcano, 23 décembre 1922, AAS XIV (1922) 673-700, CH pp. 602-629.

41. S. PAUL, Rom. VI 13.

24 novembre 2023

Frère Manuel Rivero, o. p. : En ce 24 novembre, nous fêtons les martyrs du Vietnam. 117 témoins du Christ, évêques comme le saint frère Valentin de Berriochoa O.P., prêtres catéchistes, laïcs … Ils appartenaient à l’Ordre des prêcheurs, Missions Etrangères de Paris comme saint Théophane Vénard, aimée par sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus. Avec ma prière à la messe depuis le Carmel des Avirons (La Réunion). Fr. Manuel.

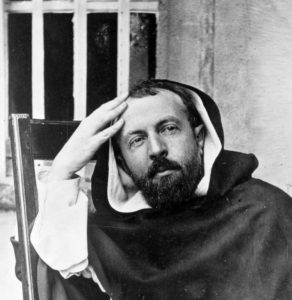

Saint Théophane Vénard

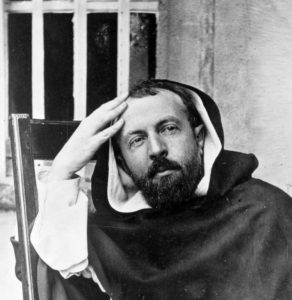

Saint Théophane Vénard

Missionnaire de la Société des Missions étrangères de Paris, missionnaire au Tonkin et martyr.

Né le 21 novembre 1829 à Saint-Loup-sur-Thouet ; mort décapité à Hanoi le 2 février 1861. Canonisé le 19 juin 1988.

À son père

20 janvier 1861

« Très cher, honoré et bien-aimé Père,

Puisque ma sentence se fait encore attendre, je veux vous adresser un nouvel adieu qui sera probablement le dernier. Les jours de ma prison s’écoulent paisiblement. Tous ceux qui m’entourent m’honorent, un bon nombre me portent affection. Depuis le grand mandarin jusqu’au dernier soldat, tous regrettent que la loi du royaume me condamne à mort. Je n’ai point eu à endurer des tortures comme beaucoup de mes frères. Un léger coup de sabre séparera ma tête, comme une fleur printanière que le maître du jardin cueille pour son plaisir.

dernier. Les jours de ma prison s’écoulent paisiblement. Tous ceux qui m’entourent m’honorent, un bon nombre me portent affection. Depuis le grand mandarin jusqu’au dernier soldat, tous regrettent que la loi du royaume me condamne à mort. Je n’ai point eu à endurer des tortures comme beaucoup de mes frères. Un léger coup de sabre séparera ma tête, comme une fleur printanière que le maître du jardin cueille pour son plaisir.

Nous sommes tous des fleurs plantées sur cette terre et que Dieu cueille en son temps, un peu plus tôt, un peu plus tard. Autre est la rose empourprée, autre est le lys virginal, autre l’humble violette. Tâchons tous de plaire, selon le parfum ou l’éclat qui nous sont donnés, au Souverain Seigneur et Maître.

Je vous souhaite, cher Père, une longue paisible et vertueuse vieillesse. Portez doucement la croix de cette vie, à la suite de Jésus, jusqu’au Calvaire d’un heureux trépas. Père et fils se retrouveront en Paradis. Moi, petit éphémère, je m’en vais le premier. Adieu !

Votre très dévoué et respectueux fils.

J.T. Vénard, M.S.

Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus sur les écrits de père Théophane Vénard : « Ce sont mes pensées, mon âme ressemble à la sienne. »

Deniers entretiens. Nous savons ainsi que, peu après avoir lu le livre consacré au missionnaire martyrisé à Hanoi, Thérèse exprima le désir d’être envoyée au carmel de cette ville, récemment fondé par celui de Saigon, qui devait lui-même son existence à Lisieux.

Thérèse demande une image de Théophane Vénard. Mère Agnès lui procura cette joie : elle lui remit un portrait de Théophane le 10 août 1897 et une relique le 6 septembre.

Poème composé par Thérèse pour Théophane Vénard :

« Ton court exil fut comme un doux cantique, dont les accents savaient toucher les cœurs. Et, pour Jésus, ton âme poétique, à chaque instant, faisait naître des fleurs …

En t’élevant vers la céleste sphère, ton chant d’adieu fut encore printanier : tu murmurais : « Moi, petit éphémère, dans le beau ciel, je m’en vais le premier ! »

Ah ! Si j’étais une fleur printanière que le Seigneur voulut bientôt cueillir descend du ciel à mon heure dernière, je t’en conjure, ô bienheureux Martyr !

De ton amour aux virginales flammes, viens m’embraser en ce jour mortel et je pourrai voler avec les âmes qui forment ton cortège éternel. »

2 février 1897

Photos : Chapitre général du Vietnam 2019.

23 novembre 2023

Entrée de Jésus à Jérusalem

Et lorsque Jésus se fut approché, voyant la ville, il pleura sur elle, disant : « Ah ! si dans ce jour tu avais connu toi aussi ce qu’il fallait pour la paix ! – mais maintenant cela a été caché à tes yeux. Car des jours viendront sur toi, où tes ennemis feront un retranchement contre toi, et ils t’entoureront et te presseront de toute part, et ils te briseront sur le sol, toi et tes enfants demeurant chez toi, et ils ne laisseront pas chez toi pierre sur pierre, parce que tu n’as pas connu le temps où Dieu te visitait. » (Luc 19, 41-44.)

Extraits du commentaire du P. Lagrange : Après quelques pas sur la descente du mont des Oliviers, Jésus aperçoit la ville. Aujourd’hui encore le spectacle est d’une beauté incomparable. Alors le Temple, à peine achevé, resplendissait dans l’éclat de ses pierres blanches, entouré d’une ceinture d’édifices et de maisons plus humbles, faisant ombre aux flancs des collines comme les blocs d’une carrière. Jésus pleure sur la ville, telle qu’elle est rebelle à sa tendresse, et parce qu’elle sera châtiée. […]

« Que n’as-tu connu ! » La connaissance eût dû être préparée dans le passé, pour avoir ses fruits en ce jour, car il serait encore temps, – une comparaison avec les disciples, qui eux comprennent, plutôt qu’avec les villes de Galilée vouées elles aussi à la ruine pour n’avoir pas compris (les propositions de réconciliation qui venaient de Dieu et qui auraient amené la paix). Mais Jérusalem était aveuglée. […] Les disciples ont vu des miracles qui n’ont point été ignorés de Jérusalem, et ils ont loué Dieu. Si Jérusalem n’a pas compris, c’est qu’elle n’a pas voulu voir (cf. Dt. XXXII, 28s.).

[…] Tout le temps de la mission du Sauveur était la visite de Dieu, si souvent annoncée par les prophètes.

(Marie-Joseph Lagrange, L’Évangile de saint Luc (19, 41-44). Lecoffre-Gabalda, 1941.

Photo : Jésus pleure sur Jérusalem par Ary Scheffer (1795-1858)

22 novembre 2023

Sainte Cécile, vierge et martyre, Ve siècle. Patronne des musiciens.

Sainte Cécile, chantez maintenant pour Dieu seul ; obtenez-nous la grâce d’être purs de cœur et de corps, afin que cette grâce en attire une autre : que pouvons-nous demander à Dieu ? Gratiam pro gratia (Grâce sur grâce. Jn 1, 16). (P. Lagrange. Journal spirituel.)

15 novembre 2023

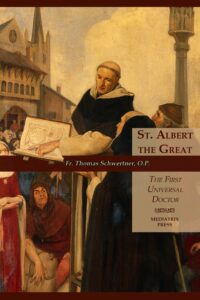

Saint Albert le Grand, Dominicain, théologien, Docteur de l’Église.

Ceux qui ont contribué à rétablir dans l’Église des rapports normaux entre la raison et la Foi.

Quand on lit l’histoire de l’Ordre, on reste ému de voir qu’à toutes les époques difficiles, où le souffle brûlant de l’hérésie a passé sur l’Église pour en sécher les sources, le Bon Dieu a suscité de grands esprits et de grands cœurs qui fussent de taille à combattre de tel fléau.

Quand on lit l’histoire de l’Ordre, on reste ému de voir qu’à toutes les époques difficiles, où le souffle brûlant de l’hérésie a passé sur l’Église pour en sécher les sources, le Bon Dieu a suscité de grands esprits et de grands cœurs qui fussent de taille à combattre de tel fléau.

D’ailleurs, au XIIIe siècle, S. Dominique lui-même n’a-t-il pas indiqué à ses fils la route à suivre, en  allant, dans le Midi de la France, lutter contre les Albigeois et y enrayer les progrès de l’hérésie ?

allant, dans le Midi de la France, lutter contre les Albigeois et y enrayer les progrès de l’hérésie ?

Un peu plus tard, lorsqu’à l’Université de Paris, pour réagir contre un faux sentimentalisme introduit en théologie, le rationalisme le plus sec s’attaque aux assises même de la Foi, Albert le Grand et Thomas d’Aquin conjuguèrent leurs efforts pour rétablir les rapports normaux entre la raison et la Foi, et sauver du même coup la philosophie et la théologie ?

Un peu plus tard, lorsqu’à l’Université de Paris, pour réagir contre un faux sentimentalisme introduit en théologie, le rationalisme le plus sec s’attaque aux assises même de la Foi, Albert le Grand et Thomas d’Aquin conjuguèrent leurs efforts pour rétablir les rapports normaux entre la raison et la Foi, et sauver du même coup la philosophie et la théologie ?

Au XVIe siècle, lorsque la Réforme s’en prit à l’autorité même de l’Église et lui contesta le droit d’enseigner toutes les nations, un de nos plus grands théologiens, le cardinal Cajetan employa toute sa science et tout son génie à démontrer le Magistère infaillible de l’Église, en matière d’enseignement.

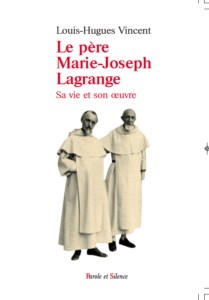

Enfin de nos jours, quand éclata soudain au cœur de la Chrétienté, la crise biblique, l’Ordre eut alors la gloire de posséder, en la personne du P. Lagrange, un religieux exemplaire qui pouvait d’autant mieux combattre ces nouveaux hérétiques sur leur propre terrain, que ceux-ci, par la plume de leurs chefs de file, n’avaient jamais osé contester son savoir ni son orthodoxie.

(Extrait de la lettre encyclique du Maître de l’Ordre au sujet de la mort du P. Lagrange : Me Martin-Stanislas Gillet, o. p. Cité par Bernard Montagnes, o. p. dans son livre : Marie-Joseph Lagrange. Une biographie critique. Cerf, 2004.)

13 novembre 2023

« Seigneur, augmente notre foi »

Et les Apôtres dirent au Seigneur : « Augmente notre foi ». Alors le Seigneur dit : « Si vous aviez de la foi comme un grain de sénevé, vous diriez à ce sycomore : Déracine-toi et transplante-toi dans la mer, et il

Et les Apôtres dirent au Seigneur : « Augmente notre foi ». Alors le Seigneur dit : « Si vous aviez de la foi comme un grain de sénevé, vous diriez à ce sycomore : Déracine-toi et transplante-toi dans la mer, et il vous obéirait. (Luc 17, 5-6)

vous obéirait. (Luc 17, 5-6)

Extrait d’un commentaire du P. Lagrange : La réponse en effet porte seulement sur la nature de la foi, non sur le point de savoir si les Apôtres la possèdent. De sorte que l’enseignement serait le même sous deux modes : si vous aviez la foi, ou bien : puisque vous avez la foi, avec la foi que vous avez, vous pourriez dire. Le premier mode paraît être celui de Mt., le second celui de Lc., car […] l’indicatif présent indique un cas réel : si vous avez de la foi – comme vous pensez l’avoir […], « mais vous ne l’avez pas », ce qui n’est pas la question. Vous l’avez ou vous ne l’avez pas, il n’y a pas à y ajouter. – Le grain de sénevé n’est pas ici pour sa vertu, mais pour son exiguïté, cependant l’image indique qu’une chose très petite peut avoir une grande vertu. (Marie-Joseph Lagrange OP, L’Évangile selon saint Luc, Lecoffre-Gabalda, 1941.)

10 novembre 2023

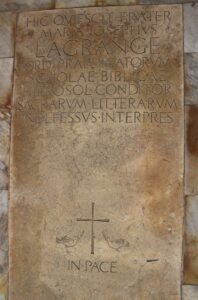

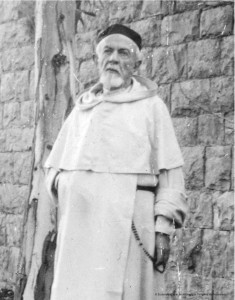

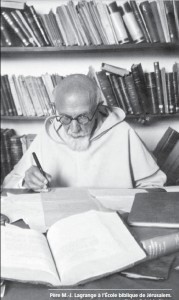

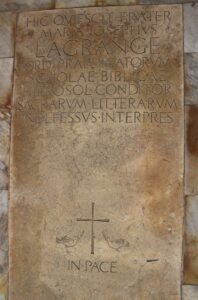

En union de prière en ce Jour-anniversaire de la « montée au Ciel » du P. Marie-Joseph Lagrange, o. p. (10 mars 1938 à Saint-

Maximin, Var). Célébration de la messe mensuelle par Fr. Manuel Rivero, o. p.

(Pierre tombale de Fr. Marie-Joseph Lagrange, O.P. Basilique Saint-Étienne à Jérusalem.)

4 novembre 2023

Un exemple de vie. Une grande dévotion pour le P. Lagrange.

Fr. Anthony Giambrone, OP.

La lourde tâche d’un directeur par interim en temps de guerre :

https://www.ebaf.edu/2023/11/linterim-bouleverse-du-frere-anthony/

Le 3 novembre 2023

Dans la famille de saint Dominique et en Amérique du Sud, on fête Saint Martin de Porrès.

Saint Martin de Porrès, tertiaire dominicain (1579-1639), surnommé « Martin de la Charité »

Saint Martin de Porrès, tertiaire dominicain (1579-1639), surnommé « Martin de la Charité »

Canonisé par le saint pape Jean XXIII le 16 mai 1962.

Sur la charité, le père Lagrange écrit dans son Journal spirituel :

« Quant à ceux qui disent que désormais le monde est mûr pour les vertus naturelles, que la religion chrétienne a conduit au grand principe de la charité, mais que son dogme est désormais superflu… fade rêverie qui ne tient pas compte des faits : que sont les vertus naturelles sans religion, où sont-elles ? L’argument des vertus réservées, chasteté, humilité

les touche peu, ils ne les regardent pas comme nécessaires à la bonne marche du monde. Il faut répondre que l’existence de ces vertus est une preuve du divin. »

Martin est né en 1579 à Lima, au Pérou. Sa mère est une descendante des esclaves noirs et son père est chevalier espagnol. Ils ne sont pas mariés et c’est sa mère qui l’élève seul. À cause de sa couleur, son père l’abandonne. L’étymologie de mulâtre et de mulâtresse dérive de l’espagnol « mulo » signifiant… mulet ! Martin de Porrès n’avait donc guère de valeur aux yeux des colons vivant à Lima, en cette fin de XVIe siècle.

À 12 ans, Martin devient plutôt barbier qu’infirmier. À l’époque, les barbiers soignent aussi les blessures. Martin donne son temps pour soigner les plus pauvres et va chaque jour à l’église. À 16 ans, au couvent dominicain Notre-Dame du Rosaire, il devient simple « donatus » (frère donné), plus bas « échelon » chez les prêcheurs, puis frère convers. Il balaye, lave le couvent et joue aussi le rôle d’infirmier, car se confirme en lui un vrai don pour soigner et même guérir.

Malgré l’interdiction qui lui est faite par son prieur, Martin se met à ramener dans sa cellule malades et blessés. Alors qu’on le morigénait d’avoir enfreint les consignes, il se serait exclamé avec une ingénuité :« J’ignorais que le vœu d’obéissance l’emportait sur le précepte de charité. » Il distribue à des personnes démunies de la nourriture et des soins sans différencier riches et pauvres, leur donnant parfois son propre repas. Le pape l’appellera « Martin de la Charité ».

On dit aussi qu’il parlait aux animaux, aux souris, aux dindons, aux chiens errants, qu’il nourrissait. C’est pourquoi on le représente souvent dans les peintures ou les statues accompagné d’un animal. (Monastère des Dominicaines d’Estavayer-Le-Lac).

Illustration : Saint Martin de Porrès (peintre inconnu).

Voir : https://www.youtube.com/watch?v=3U-QPFLpPBA

2 novembre 2023

2 novembre 2023

Nous commémorons tous nos défunts

« Cette espérance, rallumée en nous par la Parole de Dieu, nous aide à prendre une attitude de confiance face à la mort : en effet, Jésus nous a montré qu’elle n’est pas le dernier mot, mais [que] l’amour miséricordieux du Père nous transfigure et nous fait vivre la communion éternelle avec lui. » Pape François, homélie, 3 novembre 2017.

1er novembre 2023

Homélie pour la Toussaint 2023

Cathédrale de Saint-Denis/La Réunion, le 1er novembre 2023.

Fr. Manuel Rivero O.P.

Introduction :

Nous célébrons dans l’allégresse notre Dieu trois fois Saint qui nous donne de participer à sa sainteté.

Une foule immense d’hommes, de femmes et d’enfants louent au Ciel le Seigneur Jésus ressuscité : saints de l’Ancien Testament comme Abraham, Moïse et le roi David ; saints du Nouveau Testament comme Marie Madeleine et l’apôtre Pierre ; saints de l’histoire de l’Église représentés dans nos  vitraux et patrons de nos villes ; saints discrets et non moins importants de la foi et de l’amour au quotidien dans nos familles et au-delà des frontières visibles de notre Église.

vitraux et patrons de nos villes ; saints discrets et non moins importants de la foi et de l’amour au quotidien dans nos familles et au-delà des frontières visibles de notre Église.

Ce ne sont pas des héros mais des sauvés qui ont lavé leurs âmes dans le Sang de l’Agneau immolé pour nos péchés.

Maintenant ils intercèdent pour nous.

Nos fautes sont plus fortes que nous mais le Seigneur vient les effacer par sa Parole de Vérité et par le Corps et le Sang du Christ Jésus.

Faisons confiance à sa divine miséricorde.

………………………..

Homélie

Êtes-vous heureux ? Question fondamentale posée parfois par les supérieurs religieux dans leurs visites aux communautés. Question capitale que nous avons à nous poser dans notre vie personnelle, familiale, sociale et ecclésiale. Qu’est-ce qui me rend heureux ? Pourquoi ?

Habituellement bonheur veut dire pouvoir d’achat, loisirs et plaisirs. Il y a aussi l’industrie du développement personnel, le droit au bonheur, une Journée mondiale du bonheur, décrétée par l’O.N.U., et même le devoir d’être heureux au milieu de tant de moyens technologiques dans la société de consommation.

En cette fête de la Toussaint, c’est Dieu lui-même qui prend la parole pour dévoiler la source du bonheur. Le bonheur est un don, un don de Dieu, qui se donne lui-même : « Dieu est amour » (1 Jn 4,16). Mais pas n’importe quel bonheur : « Heureux ceux qui ont une âme de pauvre car le Royaume des cieux est à eux » (Mt 5, 3). Et nous voici plongés dans un apparent paradoxe : comment devenir heureux en étant pauvre ?

Cette première béatitude représente le fondement de la vie chrétienne : la foi en l’Incarnation du Fils de Dieu. Jésus-Christ, de riche qu’il était s’est vidé de la gloire qui était la sienne dès avant la fondation du monde pour nous enrichir par sa pauvreté (cf. 2 Cor 8,9).

Dieu n’a pas voulu se révéler dans la force et la domination mais dans l’abaissement. Toutes les religions ne se valent pas. Le mystère de Dieu et sa manière d’entrer en relation avec les hommes diffèrent essentiellement.

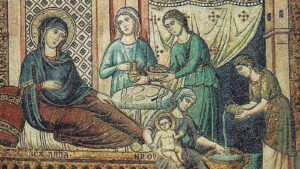

Pour comprendre la Toussaint, allons à l’Annonciation de l’archange Gabriel à la Marie. Dieu ne s’impose pas ; Il ne reste pas loin ; Il s’adresse à la liberté et à l’intelligence d’une femme. Plus encore, le Fils de Dieu va se recevoir en tant qu’homme d’une femme, Marie, devenue par l’action de l’Esprit Saint, la mère du Messie, Mère de Dieu. Jésus a grandi dans le sein d’une femme, façonné par la tendresse des mains de Marie, rassuré et guidé par la vigilance de Joseph.

Le Fils de Dieu a pris le chemin de la fragilité et de la vulnérabilité. Humilité de Dieu qui n’ira pas sans des humiliations jusqu’au supplice de la Croix. Dans son amour pour l’humanité, Jésus a pris des risques. Aussi est-il devenu victime de l’aveuglement et de l’injustice jusqu’au Calvaire. Le Sauveur n’a pas survolé le monde ni les événements tragiques de l’histoire, Jésus le Christ est entré dans le chaos angoissant des hommes pour sauver le monde du dedans, en habitant le mal, la souffrance et la mort.

L’expérience nous enseigne que nous apprenons davantage des échecs que des succès. L’apparent échec de la Croix de Jésus nous révèle davantage sur la gloire de Dieu que la grandeur de la création. C’est en Jésus que se trouve caché le mystère de la connaissance de Dieu et du bonheur de l’homme.

Bonheur pascal dans l’amour fidèle et fort de Jésus jusqu’à la mort. Amour à mort, amour plus fort que la mort. « Celui qui offrirait toutes les richesses de sa maison pour acheter l’amour ne recueillerait que du mépris », s’exclame la bien-aimée du Cantique des cantiques (Ct 8,7).

Le bonheur divin ne s’achète pas même pas avec des vertus et des sacrifices. Dieu donne sa grâce gratuitement non pas à cause de nos mérites mais parce qu’Il est bon, saint.

La fête de la Toussaint réalise plusieurs mises au point. Tout d’abord, nous sommes créés pour le bonheur de Dieu. Rien ni personne ne peut combler ce désir d’amour éternel. Nous restons menacés par l’idolâtrie, non pas celle d’un veau d’or comme dans l’Ancien Testament, mais par l’adoration des personnes dont la vie sentimentale et sexuelle s’avèrent incapables de combler la capacité d’amour du cœur humain. Je pense à un jeune marié qui me partageait un jour : « Je ne comprends pas pourquoi ma femme a besoin de prier dans une église, est-ce que je ne suffis pas ? ». Et non, tu ne suffis pas. Vérité de Lapalisse !

La Vierge de la grotte de Lourdes avait déclaré à sainte Bernadette : « Je ne vous promets pas de vous rendre heureuse dans ce monde mais dans l’autre ». Nous sommes déjà dans le bonheur de Dieu mais cette plénitude d’amour divin n’a pas encore atteint son accomplissement.

Les béatitudes de Jésus nous guident sur le chemin de la perfection à travers la prière, les relations fraternelles et le partage de biens.

La fête de la Toussaint nous invite à mettre en valeur la prière familiale à la maison. Les enfants aiment avoir leur coin de prière. La prière du soir apporte réconciliation et paix à la fin des journées. C’est là que l’on s’initie à ouvrir son cœur et à faire part de l’expérience personnelle de Dieu. Par ailleurs, la prière conjugale, plus difficile à vivre, développe l’amour des époux et le rend plus sincère.

Il arrive souvent, trop souvent, qu’à table, chacun regarde son téléphone portable, au détriment des échanges. La solitude engendre la douleur et le partage de pensées et de sentiments fait grandir le bonheur.

Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus raconte sans son autobiographie « Histoire d’une âme » comment toute petite elle aimait faire l’aumône aux pauvres. De retour des journées de pêche avec son bien-aimé père, elle apportait les poissons attrapés aux pauvres du Refuge. Éduquons les enfants selon les valeurs traditionnelles de la culture créole comme la prière et le partage de biens, plutôt que de courir pour qu’ils soient toujours contents et satisfaits au risque de les rendre inaptes à traverser les frustrations qui marqueront leur existence.

Toussaint. Tous appelés au bonheur. Mais le bonheur, c’est quoi ? L’amour de Dieu, la sainteté, don de l’Esprit Saint par la foi.

1er novembre 2023

Solennité de Tous les Saints

Dieu est esprit, mais n’est-ce pas la vie de l’esprit que révèlent les saints ? Au milieu de ce débordement de jouissances, de ce laisser-aller des appétits sensuels, de ce matérialisme qui s’étale, les saints ont rendu à l’âme toute sa dignité. Ce que quelques anciens avaient entrevu, ils l’ont réalisé, une maîtrise de l’âme qui, soumise à Dieu, réduit son corps à une juste dépendance. Ils ont <eu> le spectacle de la richesse, et ils l’ont méprisée ; ils ont été plus loin, ils ont vécu dans le corps comme s’ils n’étaient pas dans le corps, et si tous n’ont pas pratiqué une virginité qui n’est que de conseil, tous ne se sont servis de la fortune, du corps lui-même, que selon les règles de la raison et de la foi, sans se laisser entraîner à une aveugle concupiscence.

Dieu est esprit, mais n’est-ce pas la vie de l’esprit que révèlent les saints ? Au milieu de ce débordement de jouissances, de ce laisser-aller des appétits sensuels, de ce matérialisme qui s’étale, les saints ont rendu à l’âme toute sa dignité. Ce que quelques anciens avaient entrevu, ils l’ont réalisé, une maîtrise de l’âme qui, soumise à Dieu, réduit son corps à une juste dépendance. Ils ont <eu> le spectacle de la richesse, et ils l’ont méprisée ; ils ont été plus loin, ils ont vécu dans le corps comme s’ils n’étaient pas dans le corps, et si tous n’ont pas pratiqué une virginité qui n’est que de conseil, tous ne se sont servis de la fortune, du corps lui-même, que selon les règles de la raison et de la foi, sans se laisser entraîner à une aveugle concupiscence.

Dieu est justice. Rien de plus dangereux, <injurieux> que de l’envisager comme un vieillard débonnaire, indifférent au bien et au mal. Par la nécessité de sa nature infiniment parfaite, il ne peut vouloir que le bien et ne tolère le mal qu’à la condition de le réduire à l’ordre. Et les saints sont vraiment l’incarnation de cet amour de la justice. Bienheureux ceux qui ont faim et soif de la justice, faim et soif de la perfection, horreur du péché. Quelques-uns ont eu le don pénible de le sentir d’une façon pour ainsi dire matérielle, mais tous en ont eu la haine. Rien de plus touchant que cette anxiété constante des âmes saintes, leurs appréhensions, leurs scrupules délicats, la crainte qui vraiment les consume d’offenser Dieu ; et même s’il s’agit de leurs frères, quelles fortes convictions, quelle audace, quand il s’agit des droits des faibles et des malheureux, quelle intrépidité quand il s’agit d’affronter la colère d’un puissant injuste. Verberantes tyrannos…

Mais surtout Dieu est bonté, et c’est surtout comme bonté qu’il rayonne dans ses saints… la tendresse, la miséricorde, les entrailles qui s’émeuvent. Plutôt que de tracer ce tableau, Richelieu et S. Vincent… L’un : la gloire, les avantages réels, assez douteux ; mais l’autre : les misères… et c’est cela qui dure…

Enfin Dieu est beauté. L’accord de l’infinie variété des perfections dans l’unité la plus absolue ! Comment le comprendre ? Les saints nous en donnent une image. L’unité est dans la charité, avec laquelle viennent toutes les vertus…

Qu’ils sont beaux, si simples dans leur vie de chaque jour, vaquant à leur tâche, mais avec cet héroïsme latent qui jaillira au moindre choc… Voilà cette humble sœur, ou ce catéchiste, qui n’a jamais appris le métier des armes… il est prêt à verser son sang, peut-être est-il consumé du désir du martyre… et dans ces grandes journées… jamais de pose… la suprême beauté inconsciente du geste de la vierge martyre qui ramène sa tunique pour mourir. Interrogez ces humbles, vous trouverez en eux des cœurs magnanimes, un désintéressement de grands seigneurs, une libéralité princière <ce n’est pas un élan, c’est un état, ils ont horreur du moindre mensonge>. Et cependant ils demeurent simples, et ils sont toujours vrais <francs et sincères>. Oh certes, l’univers déjà nous fait connaître la beauté de Dieu. Combien de fois, au spectacle des cieux étoilés, ou de la mer, ou des montagnes, n’avons-nous pas frissonné de ce frisson qu’excite le spectacle de la beauté… et nous nous disions : quelle doit être la beauté du créateur… Mais quand nous lisons la vie des saints, d’un S. Paul, d’une sainte Perpétue, d’une Ste Thérèse, ou d’un S. Dominique, de S. Vincent de Paul ou de S. François de Sales, de S. Charles Borromée ou de Ste Jeanne de Chantal, sans parler de ceux qui sont plus hauts encore, dont les perfections nous éblouissent dans la splendeur de Dieu, nous comprenons le charme souverain qui a attiré tant d’âmes après ces âmes…

Qui se donne volontiers à un autre homme ? Et pourtant on se donne aux saints, parce que la beauté de leur âme est vraiment un rayon de la beauté de Dieu <parce qu’ils avaient Dieu, ils ont atteint la plus haute perfection de l’homme, que leur intercession vienne en aide à notre faiblesse>.

Et voilà pourquoi nous disons avec le psalmiste : Non, nous ne succomberons pas au doute, pour ne pas condamner la nation des saints. Non, ils ne se sont pas trompés, les apôtres qui ont parcouru le monde pour prêcher Jésus-Christ, affrontant la faim, la soif, les faux frères, revêtus de vêtements grossiers ou de peaux de bêtes, elles ne se sont pas trompées les vierges qui ont sacrifié la naissance, la fortune, le bonheur domestique et tous les attraits souriants à leurs vingt ans et qui se sont enfermées dans le cloître pour servir J.-C. Ils ne se sont pas trompés les martyrs qui ont versé leur sang pour lui sur toutes les plages. Ils ont tout sacrifié à Dieu, comment voulez-vous que Dieu leur manque. Mon Dieu, disait le psalmiste, vous me prendrez dans la gloire. Qu’ai-je au ciel ? –.

(Marie-Joseph Lagrange, Journal spirituel, Cerf, 2014.)

En ce samedi 10 février, prière eucharistique au Seigneur pour la cause de béatification du père Lagrange et pour tous ses amis, attachés à la Parole de Dieu. Depuis l’UCM de Tananarive (Madagascar). Fr. Manuel.