25 décembre 2024

Fr. Manuel Rivero O.P.

Président de l’association des amis du père Lagrange

Saint-Denis (La Réunion), le 20 décembre 2024.

Vœux pour Noël 2024 et pour la nouvelle année 2025 sous le signe de l’Espérance

Chers amis du père Lagrange,

Cette année 2024 a été riche en grâces.

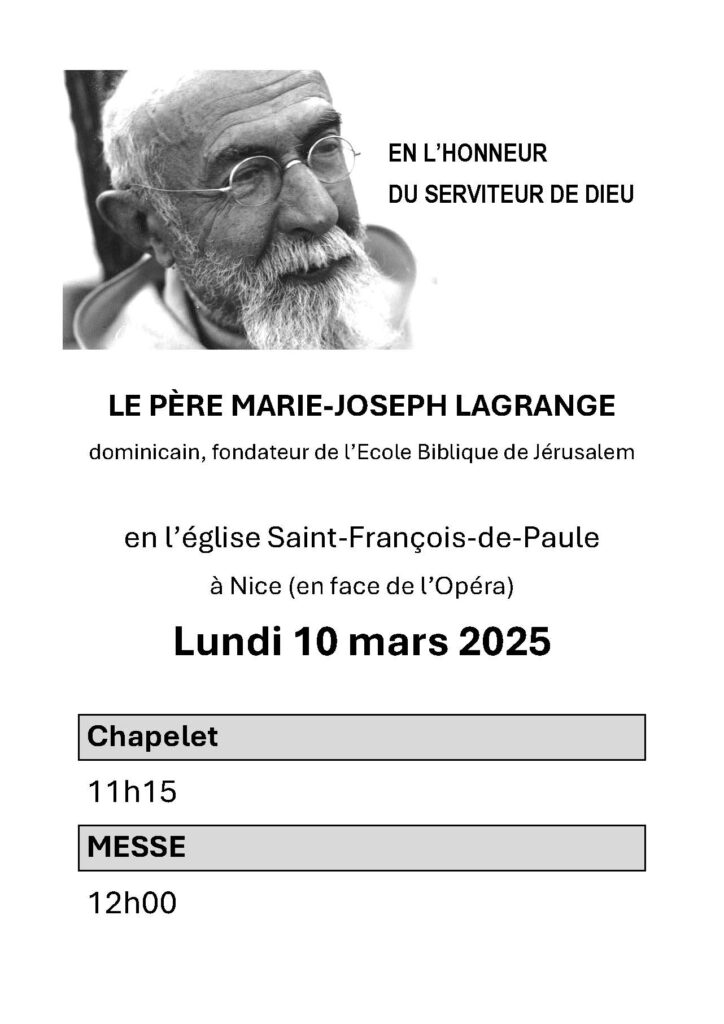

Les textes de la Journée d’étude sur le père Lagrange, célébrée à Nice le 9 mars 2024, vont être publiés prochainement, leur édition est en cours de préparation.

Nous nous réjouissons du cardinalat du frère Timothy Radcliffe O.P., ancien maître de l’Ordre des prêcheurs, que les amis du père Lagrange ont porté dans leur prière lors de son opération chirurgicale fort grave. Il nous en est reconnaissant. Le Pape François lui-même avait confié au père Lagrange cette opération de son ami Timothy Radcliffe O.P., comme il l’a manifesté à l’actuel maître de l’Ordre des prêcheurs, le frère Gérard Francisco Timoner III O.P.

Les conflits internationaux nous poussent à redoubler nos prières et nos efforts pour la Paix partout dans le monde : Ukraine et Russie, Syrie, Israël et Palestine, Nigeria… Nous n’oublions pas Jérusalem et l’École biblique. Nous prions aussi pour la France. Le père Lagrange tenait à ce que l’École biblique de Jérusalem soit française.

Vous trouverez ci-joint la conclusion au livre sur le thème de la Journée d’étude du 9 mars 2024 qui portait sur « le progrès dans la Vérité ».

Maranatha, « viens Seigneur Jésus » (Ap 22,17), dans nos âmes, dans nos familles, dans notre pays et dans le monde.

Bien fraternellement, en vous souhaitant une belle Nativité de notre Seigneur Jésus et la vertu de l’espérance pour 2025.

Fr. Manuel Rivero O.P.

Conclusion de la Journée d’étude du 9 mars 2024.

Au terme de cette Journée d’étude sur le thème « Progrès dans la vérité », il convient de se tourner vers l’avenir en contextualisant les apports et les méthodes présentés pendant les conférences.

Aujourd’hui plus que jamais, des institutions et des entreprises s’évertuent à innover ; elles investissent d’importantes ressources financières dans des équipes de recherche et de développement.

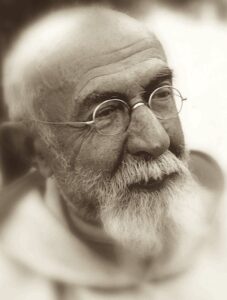

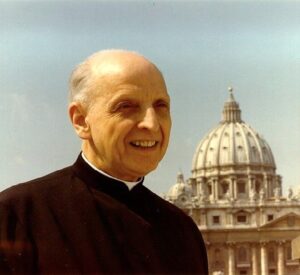

Le père Marie-Joseph Lagrange a consacré sa vie à la recherche exégétique en menant une vie contemplative et communautaire selon la vocation dominicaine. Son but était de réconcilier la foi et la science et de synchroniser le temps avec l’éternité, l’heure de Dieu et l’histoire de l’humanité.

Les textes bibliques, révélés par l’Esprit Saint aux yeux des croyants, ne sauraient être traités comme de simples œuvres littéraires. Dieu que personne n’a jamais vu ne se laisse découvrir que dans la lumière de la foi, vertu théologale surnaturelle.

Néanmoins, il reste possible d’établir des corrélations entre la soif des innovations scientifiques et les progrès dans la connaissance du mystère de Dieu à travers l’esprit critique et l’étude scientifique des manuscrits révélés.

Nous pouvons citer comme exemple, « La théorie U » d’Otto Scharmer où les acteurs du changement commencent par vivre la connexion au moi profond symbolisée par la première barre verticale de la lettre « U », vient ensuite la montée vers un futur qui émerge dans l’interprétation communautaire des expériences et la création de prototypes.

Souvenons-nous que le père Lagrange a tenu à fonder une École pratique d’études bibliques reliée à des recherches archéologiques sur le terrain.

Aujourd’hui l’intelligence artificielle devient un moyen utile pour la recherche mais elle ne saurait pas remplacer la sagesse créatrice des hommes. Aussi le poète Christian Bobin (+2022) affirmait-il : » Il n’existe pas d’ « intelligence artificielle». La racine de l’intelligence, son centre invisible à partir de quoi tout rayonne, c’est l’amour. On n’a jamais vu et on ne verra jamais d’ « amour artificiel» « . (La nuit du cœur). Dans la tradition théologique catholique, l’amour est lui-même connaissance ; connaissance et amour forment un couple inséparable, fruit de l’image de Dieu qui est amour (I Jn 4,16) et sagesse.

Sacré-Cœur

Le père Lagrange tenait à la communication symbolique. C’est pourquoi la première pierre de l’École biblique de Jérusalem fut posée le 5 juin 1891 en la fête du Sacré-Cœur de Jésus. Il avait averti que dans les fondations de l’École, les fouilleurs trouveraient des médailles du Sacré-Cœur, de Notre-Dame de Lourdes, de Notre-Dame du Rosaire, de saint Benoît, de sainte Marie-Madeleine et du pape Léon XIII qui régnait à ce moment-là[1].

Le pape Léon XIII pensait que cette consécration au Sacré-Cœur s’harmonisait avec le lieu de la lapidation de saint Étienne, sur lequel étaient bâties l’École biblique et la basilique Saint-Étienne. Le pape Léon XIII exhortait le père Lagrange et les frères dominicains en ces termes : « Oui, consacrez toute votre œuvre et l’Église au Sacré-Cœur de Jésus. Le Sacré-Cœur ne peut être mieux que là, car lorsque saint Étienne voyait les cieux ouverts et Jésus debout à la droite de son Père, Jésus se montrait à lui avec ses plaies, celles de ses pieds et de ses mains, celles de son cœur ![2] ».

En 1924, au moment de rédiger son avant-propos à la traduction et au commentaire de l’Évangile selon saint Jean, le père Lagrange dédicace son ouvrage à ses confrères en choisissant la fête symbolique du Sacré-Cœur, dans la communion de l’amour de Jésus, si bien transmis par le disciple bien-aimé : « Je prie mes collaborateurs de l’École biblique d’agréer l’hommage cordial et fraternel de cet ouvrage, en souvenir d’une vie dominicaine commune qui nous fut toujours douce. (…). Demandons tout simplement à Notre-Seigneur la grâce de mettre en pratique son commandement promulgué par saint Jean : Aimons-nous les uns les autres. Jérusalem, en la fête du Sacré-Cœur de Jésus, 27 juin 1924 [3]».

Dans ce même avant-propos, le fondateur de l’École biblique avait évoqué le cœur de Jésus et le geste fraternel de Jean qui y avait trouvé le repos de l’amour et l’intelligence du mystère de Jésus à la dernière Cène : « Il sied d’être timide à la suite d’Origène : « Osons le dire : les évangiles sont la part choisie de toutes les Écritures, et l’Évangile de Jean est la part choisie parmi les autres : nul ne peut en acquérir l’esprit s’il n’a reposé sur la poitrine de Jésus, et s’il n’a reçu de Jésus, Marie pour sa mère. »

Il s’agit bien d’une connaissance dans l’amour qui passe par les sens et non par une étude livresque de l’enseignement de Jésus. C’est du cœur de Jésus que jaillit l’esprit nécessaire pour interpréter l’Évangile à partir de la lettre.

La dévotion au Sacré-Cœur renvoie à la condamnation injuste de Jésus et au supplice de la croix exécuté par l’armée romaine qui occupait Israël. Rien de douceâtre dans cette image qui exprime la douleur de Jésus, le Fils de Dieu fait homme. La lance du soldat romain transperce le cœur de Jésus qui vient d’expirer après une affreuse agonie. Disciple et bon connaisseur de saint Thomas d’Aquin, le père Lagrange partage sa vision théologique du cœur de Jésus comme symbole des Saintes Écritures tel que le Docteur Angélique l’enseigne dans son commentaire aux Psaumes : « Par le cœur du Christ, on entend la Sainte Écriture qui révèle son cœur. Mais ce cœur était fermé avant la Passion, parce que l’Écriture était obscure ; mais elle est ouverte après la Passion, puisque ceux qui la comprennent à présent, considèrent et discernent de quelle manière les prophéties doivent être interprétées[4] ».

Le cœur ouvert de Jésus ouvre l’esprit des disciples à l’intelligence des Écritures. Le Sacré-Cœur de Jésus continue d’ouvrir l’esprit des chrétiens à la compréhension du mystère pascal célébré à chaque messe : la mort et la résurrection de Jésus.

Il importe de souligner l’apport de saint Thomas d’Aquin au Sacré-Cœur de Jésus que le Catéchisme de l’Église catholique s’est plu à citer (n°112). Le Sacré-Cœur de Jésus apparaît ainsi comme le symbole qui résume la révélation de l’Amour de Dieu aux hommes. Nous pourrions utiliser le mot « logo » pour dire, en langage contemporain, la puissance symbolique du Cœur de Jésus. Le Sacré-Cœur figure comme le « logo » du christianisme. Les artistes chrétiens ne se sont pas trompés en le représentant souvent dans les tableaux et les vitraux ou en le chantant comme le message de l’amour humilié et fidèle de Dieu envers l’humanité.

Dans son commentaire au Credo, saint Thomas d’Aquin relie le cœur ouvert de Jésus à l’ouverture du Paradis : « Quand le côté du Christ fut ouvert, la porte du Paradis le fut aussi ; et, par l’effusion de son sang, la souillure du pécheur fut effacée : Dieu fut apaisé, la faiblesse de l’homme guérie, sa peine expiée et les exilés rappelés dans le Royaume. C’est pourquoi le Christ déclara aussitôt au bon larron qui l’implorait (Luc 23,32) : « Aujourd’hui même, tu seras avec moi dans le Paradis ». Ceci ne fut pas dit auparavant à qui que ce soit, ni à Adam, ni à Abraham, ni à David ; mais « aujourd’hui », c’est-à-dire, dès que la porte du Paradis fut ouverte, le bon larron implora son pardon et l’obtint[5] ». Le Sacré-Cœur de Jésus, symbole et « logo » de la miséricorde divine, ouvre l’esprit à l’intelligence des Écritures et le Paradis aux pécheurs.

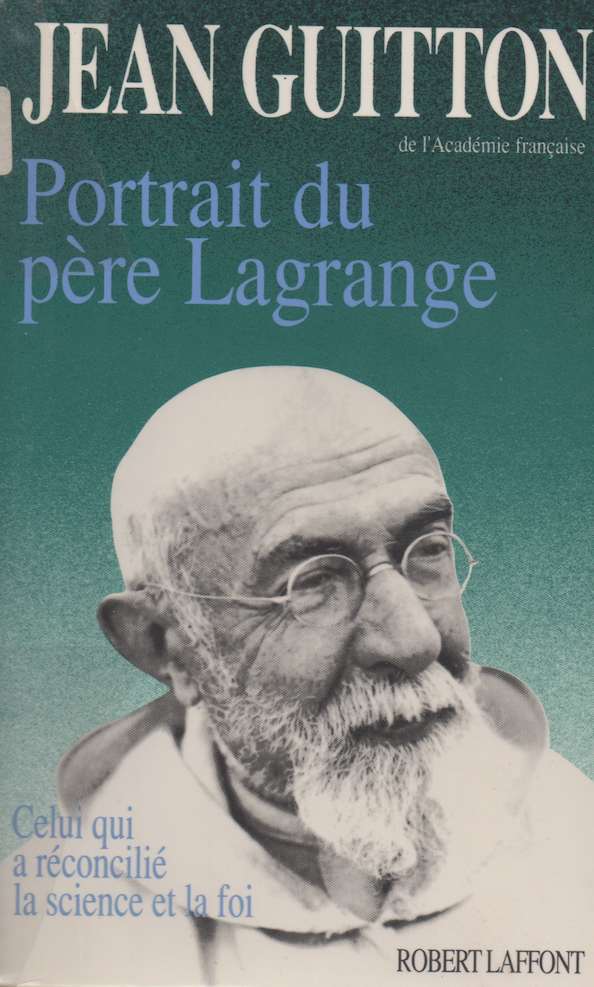

Jean Guitton

Par ailleurs, il importe de citer le témoignage de Jean Guitton (+1999), philosophe, écrivain, membre de l’Académie française. Il avait vécu trois mois en 1935 auprès du père Lagrange à l’École biblique de Jérusalem. Dans un entretien accordé à Paris au mois d’avril 1988[6], il n’avait pas hésité à qualifier le père Lagrange de prophète, de mutant dans sa discipline exégétique à l’exemple de saint François d’Assise avec sa spiritualité de l’amour de la création qui n’existait pas auparavant et de martyr, témoin du Christ, en évoquant un proverbe arabe : « L’encre du savant est aussi précieuse que le sang du martyr ».

« Le sacrifice du père Lagrange pendant soixante ans est précieux devant Dieu », déclarait l’Académicien, laïc invité par le saint pape Jean XXIII au Concile œcuménique Vatican II et ami du saint pape Paul VI.

Fidèle à la foi de l’Église, le père Lagrange a œuvré au service du développement de la Tradition. Son travail d’exégète s’est déployé dans l’obéissance, obéissance douloureuse. Deux phrases importantes lui sont attribuées à ce propos : « On ne remédie à rien dans l’Église en dehors de l’obéissance » et « Celui qui n’a pas souffert pour l’Église ne sait pas ce qu’est aimer l’Église ».

Le philosophe Charles Adler (+1933) avait déjà constaté en son temps le renouvellement permanent des découvertes scientifiques : « Un livre de sciences n’a qu’un temps ; s’il est bien écrit, il dure une vingtaine d’années ». Et Jean Guitton de commenter cela : « Mais les matériaux en sont bons pour de nouveaux usages [7]».

Humble et lucide, le père Lagrange savait que son œuvre restait appelée à de nouveaux développements dans l’histoire de l’exégèse. En revanche, l’esprit transmis et l’élan donné allaient demeurer dans l’histoire de l’École biblique de Jérusalem.

Le père Lagrange aimait profondément la France et les lieux saints gardés par la France à Jérusalem. C’est dans la joie et la ferveur qu’il se rendait chaque année en l’église Sainte Anne de Jérusalem pour célébrer la fête de l’Immaculée, patronne de l’École.

Jean Guitton a mis en valeur l’action et l’œuvre de la France à Jérusalem : « Il est heureux que ce soit encore la France qui ait pris l’initiative de cette nouvelle garde de la « terre sainte ». Cela était dans sa tradition même. Cette garde est une œuvre de paix et de lumière. Elle se fait par l’esprit. Elle ne nuit à personne. Elle stimule tout. Elle continue dans ce Proche-Orient l’œuvre même de notre pays qu’est de ne conquérir que pour respecter, de laisser chaque chose et chaque être à sa place, mais en lui donnant plus de vérité [8]». La France tient à faire respecter sa mission à Jérusalem comme le prouvent les protestations politiques vigoureuses à l’occasion de la présence des polices autres que françaises dans ces lieux saints qui lui appartiennent et qui lui sont confiés.

Grâces demandées et accordées

Le frère Timothy Radcliffe O.P. a été élevé au cardinalat par le pape François. Lors d’une récente opération chirurgicale fort grave, c’est le pape François lui-même et un grand nombre de chrétiens amis spirituels du père Lagrange qui avaient porté l’ancien maître de l’Ordre des prêcheurs dans leur prière. Le frère Timothy en a témoigné sa reconnaissance en envoyant son texte sur l’innovation de l’esprit synodal. Il aurait aimé participer en présentiel à la Journée d’étude de Nice mais des engagements avaient déjà été pris auparavant, pour un autre continent, à la date du 9 mars 2024.

Nombreux sont ceux qui ont bénéficié des grâces envoyées par Dieu en réponse à l’intercession du père Lagrange : grâces de conversion et d’intelligence de la foi, grâces de réconciliation dans les familles, grâces de fidélité et d’engagement pour la justice dans les entreprises, grâces pour la santé des malades …

Le père Lagrange a beaucoup voyagé par bateau entre Jérusalem et l’Europe. En arrivant et en quittant le port de Marseille, il saluait Notre-Dame de la Garde, qui veille sur la cité phocéenne. Aux noces de Cana, la mère de Jésus a intercédé pour les nouveaux époux qui n’avaient rien demandé ; Mère de miséricorde soucieuse du bien de toute l’humanité, croyante ou incroyante. C’est à la Vierge Immaculée que le père Lagrange avait confié toute sa vie ainsi que la direction de l’École biblique. Il n’en a pas été déçu !

Pourquoi ne pas l’imiter en remettant entre les mains de la Vierge Marie notre vie et notre mort, ce que nous avons et ce que nous sommes ?

Saint-Denis (La Réunion), le 15 novembre 2024, en la fête de saint Albert le Grand, patron de baptême d’Albert Lagrange, devenu en religion le père Marie-Joseph Lagrange.

Fr. Manuel Rivero O.P.

……………………….

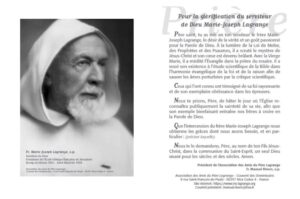

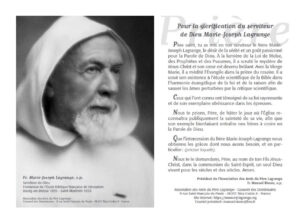

Prière pour la glorification du serviteur de Dieu Marie-Joseph Lagrange

« Père saint, tu as mis en ton serviteur le frère Marie-Joseph Lagrange, le désir de la vérité et un goût passionné pour la Parole de Dieu. A la lumière de la Loi de Moïse, des Prophètes et des Psaumes, il a scruté le mystère de Jésus-Christ et son cœur est devenu brûlant. Avec la Vierge Marie, il a médité l’Évangile dans la prière du rosaire. Il a voué son existence à l’étude scientifique de la Bible dans l’harmonie évangélique de la foi et de la raison afin de sauver les âmes perturbées par la critique scientifique.

Ceux qui l’ont connu ont témoigné de sa foi rayonnante et de son exemplaire obéissance dans les épreuves.

Nous te prions, Père, de hâter le jour où l’Église reconnaîtra publiquement la sainteté de sa vie, afin que son exemple bienfaisant entraîne nos frères à croire en la Parole de Dieu.

Que l’intercession du frère Marie-Joseph Lagrange nous obtienne les grâces dont nous avons besoin, et en particulier : (précisez lesquelles).

Nous te le demandons, Père, au nom de ton Fils Jésus-Christ, dans la communion du Saint-Esprit, un seul Dieu Vivant pour les siècles et des siècles. Amen.

Contact : Association des Amis du Père Lagrange. Couvent des Dominicains. 9, rue Saint-François-de-Paule. F-06300 Nice. Site Internet : http://www.mj-lagrange.org/

Facebook : Marie-Joseph Lagrange, dominicain.

Courriel : pere.marie.joseph.lagrange@gmail.com

[1] Cf. Le père Lagrange au service de la Bible. Souvenirs personnels. Préface du P. Benoît, o.p. Paris. Éditions du Cerf. 1967. P. 38.

[2] Marie-Joseph Lagrange, Saint Étienne et son sanctuaire à Jérusalem. Paris. Alphonse Picard et fils, éditeurs. 1894. P. 173.

[3] M.-J. Lagrange, des Frères prêcheurs, Évangile selon saint Jean. Paris. J. Gabalda, éditeur. 1927.

[4] Thomas d’Aquin, Commentaire sur les Psaumes. Introduction, traduction notes et tables par Jean-Éric Stroobant de Saint-Éloy, osb. Éditions du Cerf. 1996. P. 267. Commentaire au Psaume 21,15.

[5] Saint Thomas d’Aquin, Le Credo. Introduction, traduction et notes par un moine de Fontgombault. Collection Docteur Commun. Nouvelles Lettres Latines. Paris. 1969. P. 101.

[6] Interview de Jean Guitton par le frère Manuel Rivero O.P. sur le père Lagrange, in La Revue du Rosaire, n°162, novembre 2004.

[7] Jean Guitton, L’œuvre du père Lagrange, article demeuré inédit. Archives de la Province dominicaine de Toulouse et de la vice-postulation. P.5.

[8] Jean Guitton, L’œuvre du père Lagrange, article demeuré inédit. Archives de la Province dominicaine de Toulouse et de la vice-postulation. P. 15.

26 décembre 2024

Saint Étienne

Diacre. Premier martyr de l’Église

« L’imitation du Christ par saint Étienne, premier martyr »

« L’imitation du Christ par saint Étienne, premier martyr »

Diacre, premier martyr à la suite du Christ Jésus, saint Étienne a reçu la grâce d’imiter son Seigneur dans la mort.

Salamanque et Jérusalem

L’École biblique de Jérusalem fondée par le père Lagrange, dominicain, en 1890, a été bâtie sur le lieu du martyre de saint Étienne. La basilique et le couvent des Dominicains à Jérusalem ont aussi choisi le patronage de saint Étienne.

À Salamanque, l’illustre couvent des Dominicains, qui a marqué l’histoire du droit et de la théologie, se trouve aussi sous le patronage de saint Étienne. C’est là que le fondateur du droit international, le frère dominicain Francisco de Vitoria (†1546) a enseigné.

Est-ce une coïncidence due au hasard ? Ou bien s’agit-il d’une logique qui relie saint Étienne à l’exégèse et à la défense des droits ?

Les Actes des Apôtres nous font découvrir la personnalité, l’âme et le témoignage de saint Étienne, diacre. Il s’agit d’un homme « rempli de grâce et de puissance » (Ac 6,6), qui accomplit des merveilles.

Étienne, prédicateur et exégète

Prédicateur, Étienne transmet la sagesse de Dieu en interprétant l’Ancien Testament, depuis Abraham et Moïse, à la lumière de la mort et de la résurrection de Jésus qu’il appelle « le Juste » (Ac 7,52).

Étienne, victime de l’injustice

Aveuglés par un attachement à la lettre de la Loi de Moïse et non à son esprit, des membres de la synagogue vont chercher à le mettre à mort, par tous les moyens possibles, dont les faux témoins qui lui reprocheront de vouloir détruire le Temple de Jérusalem et d’abolir la Loi. Ces gens de la synagogue déforment et manipulent les propos de Jésus qu’ils interprètent de manière matérielle, alors que Jésus parlait du temple de son corps qui allait mourir et ressusciter : Nous avons entendu dire par Étienne que Jésus de Nazareth détruira le Temple et changera les usages que Moïse nous a transmis, déclarent-ils (cf. Ac 6,14).

Étienne, prophète

Prophète, il dénonce l’attitude de ceux qui vont le condamner à la lapidation : « Nuques raides, vous résistez toujours à l’Esprit Saint ! » (Ac 7, 51). Il leur reproche l’assassinat de Jésus, le Juste.

Étienne, martyr

Rempli de l’Esprit Saint, Étienne reçoit la grâce de contempler dans la gloire du Ciel, Jésus, debout à la droite de Dieu (cf. Ac 7,55). Frappé par les pierres de la lapidation, Étienne imite la mort de Jésus en remettant sa vie entre les mains de Jésus et en implorant le pardon de ses bourreaux. Remarquons cependant une différence dans la prière de Jésus sur le Calvaire et la prière d’Étienne. Alors que Jésus s’adressait à son Père, Étienne se tourne vers Jésus : « Seigneur Jésus, reçois mon esprit » ; « Seigneur, ne leur impute pas ce péché » (Ac 7, 59-60).

Paul, collaborateur du meurtre d’Étienne

Saul, le futur Paul, grand évangélisateur, approuvait la lapidation d’Étienne. Il gardait les vêtements des bourreaux pendant le supplice (cf. Ac. 22,21).

Prions pour ceux qui sont sous le patronage de saint Étienne de par leur prénom ou en fonction des institutions.

Prions pour les victimes des injustices.

Prions pour les juristes et pour les biblistes.

Prions pour ceux qui persécutent Jésus-Christ et les chrétiens.

Prions pour les diacres de notre diocèse de La Réunion.

Manuel Rivero O.P.

Je vis ma foi, 2020.

25 décembre 2024

Joyeux Noël à tous !

Un Psaume pour la nuit de Noël

Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur, terre entière,

Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur, terre entière,

chantez au Seigneur et bénissez son nom ! De jour en jour, proclamez son salut,

racontez à tous les peuples sa gloire, à toutes les nations ses merveilles !

Il est grand, le Seigneur, hautement loué, redoutable au-dessus de tous les dieux :

néant, tous les dieux des nations ! Lui, le Seigneur, a fait les cieux :

devant lui, splendeur et majesté, dans son sanctuaire, puissance et beauté.

Rendez au Seigneur, familles des peuples, rendez au Seigneur la gloire et la puissance,

rendez au Seigneur la gloire de son nom. Apportez votre offrande, entrez dans ses parvis,

adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté : tremblez devant lui, terre entière.

Allez dire aux nations : « Le Seigneur est roi ! » Le monde, inébranlable, tient bon. Il gouverne les peuples avec droiture.

Joie au ciel ! Exulte la terre ! Les masses de la mer mugissent,

la campagne tout entière est en fête. Les arbres des forêts dansent de joie

devant la face du Seigneur, car il vient, car il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice, * et les peuples selon sa vérité !

Psaume 96 (95)

23 décembre 2024

Le 23 décembre 1901, anniversaire de ma première messe, 23 décembre 1883, les deux à l’autel du Rosaire.

Le 23 décembre 1901, anniversaire de ma première messe, 23 décembre 1883, les deux à l’autel du Rosaire.

« Ô Marie, si cette retraite, si médiocre, a été la dernière, que mon dernier mot soit pour vous dire : Tuus sum ego, salvum me fac ! (Je suis vôtre, sauvez-moi !)

(Journal spirituel du P. Marie-Joseph Lagrange. Cerf. 2014.)

Illustration : la chapelle du Rosaire à Jérusalem.

Nota : le premier à Zamora en Espagne, le deuxième à Jérusalem.

22 décembre 2024

IVe Dimanche de l’Avent

La visite de Marie à Élisabeth

« D’où m’est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu’à moi ? » (Luc 1, 39-45)

Lc 1. 39 En ces jours-là, Marie se mit en route et partit avec diligence pour la montagne, vers une ville de Juda.

40 Et elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. 41 Or il arriva, lorsqu’Élisabeth entendit la salutation de Marie, que l’enfant tressaillit dans son sein. Et Élisabeth fut remplie de l’Esprit Saint, 42 et elle éleva la voix avec un grand cri et dit : « Tu es bénie parmi les femmes, et le fruit de ton sein est béni ! 43 Et d’où m’est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne à moi ? 44 Car, dès que le son de ta salutation est arrivé à mes oreilles, mon enfant a tressailli de joie dans mon sein. 45 Et heureuse celle qui a cru que s’accomplirait ce qui lui a été dit de la part du Seigneur. »

Le P. Lagrange développe dans son texte de l’Évangile de Jésus Christ avec la synopse évangélique, Artège, 2017, p. 50 :

En parlant à Marie d’Élisabeth, l’ange Gabriel avait suggéré la pensée d’une visite à cette parente. Il ne s’était pas expliqué comme avec Zacharie sur la carrière de l’enfant qu’elle portait. Marie cependant devait conjecturer que les deux interventions divines allaient au même but. Il lui tardait, non pas de constater le signe, car elle avait cru d’une foi parfaite, mais d’assurer Élisabeth de sa sympathie, peut-être de conférer avec elle de la destinée de ces deux enfants. Éclairée d’en haut, mue par la charité, elle se hâta de partir pour aller féliciter et assister la femme jusqu’alors stérile, qui cachait le plus longtemps possible son secret.

Profitant d’une caravane qui se dirigeait vers Jérusalem, peut-être à l’occasion de la Pâque, elle s’achemina vers la montagne de Juda. En employant le nom hébreu de Juda, au lieu de la forme « Judée », saint Luc donne à entendre que la ville où elle allait était dans le territoire de l’ancien royaume de Juda, spécialement dans la tribu de Juda, dont l’extrémité nord touchait Jérusalem. Cette ville, ou plutôt ce village, n’est pas nommé. Une tradition existant déjà au ve siècle désigne le village de Aïn-Karim, « la source abondante », nom arabe substitué à l’hébreu Karem[1]. La tradition n’a pas été interrompue et la fête de saint Jean s’y célèbre toujours très solennellement[2].

Marie put arriver le quatrième jour après avoir quitté Nazareth, et entrant dans cette maison amie elle rencontra d’abord Élisabeth. La première, elle la salua avec la cordialité d’une parente, la déférence d’une jeune fille pour une femme âgée, une grâce souriante indiquant qu’elle n’ignorait rien.

Alors s’opéra ce qu’avait annoncé l’ange à Zacharie, que son fils serait rempli de l’Esprit Saint avant sa naissance : l’enfant tressaillit dans le sein d’Élisabeth. C’était comme un pressentiment obscur de l’approche de Celui dont il devait annoncer la venue parmi les hommes. Sa mère, elle aussi, fut remplie de l’Esprit de Dieu et pleinement éclairée sur la dignité de la Mère du Messie. Elle l’a salua donc à son tour en s’écriant dans un transport sacré : « Vous êtes bénie parmi les femmes, et le fruit de votre sein est béni ! Et d’où m’est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne à moi ? Dès que le son de votre salutation est arrivé à mes oreilles, l’enfant a tressailli dans mon sein. Bienheureuse celle qui a cru que s’accomplirait ce qui lui avait été dit de la part du Seigneur. » Et Marie répondit par les strophes du cantique que nous nommons le Magnificat.

[1] Jos 15, 59, dans le grec, mais qui manque en hébreu.

[2] Le lieu de la Visitation est un peu à l’ouest de la belle source ; aux ruines monumentales du Moyen Âge des recherches très récentes des pères Franciscains ont ajouté d’importants vestiges byzantins.

15 décembre 2024

IIIe Dimanche de l’Avent

Dimanche de Gaudete [Réjouissez-vous !]

La joie comme pédagogie

À Jérusalem, le père Lagrange soutenait l’apostolat des Frères des écoles chrétiennes, fondées par saint Jean Baptiste de la Salle, qui éduquaient des milliers d’enfants en Terre sainte. Il leur conseillait la joie comme pédagogie évangélique (1).

Aujourd’hui encore la joie témoigne de la foi dans la Bonne Nouvelle. Il y a la joie immense de certains rassemblements comme les JMJ. Cette joie trouve ses racines dans la Croix du Christ. Il ne s’agit pas d’un bien-être éphémère mais d’un fruit de la présence de l’Esprit Saint tel que saint Paul le décrit dans son Épître aux Galates (5, 22).

Aujourd’hui encore la joie témoigne de la foi dans la Bonne Nouvelle. Il y a la joie immense de certains rassemblements comme les JMJ. Cette joie trouve ses racines dans la Croix du Christ. Il ne s’agit pas d’un bien-être éphémère mais d’un fruit de la présence de l’Esprit Saint tel que saint Paul le décrit dans son Épître aux Galates (5, 22).

(1) Cf. Éloge funèbre du frère Évagre prononcé par le père Lagrange, le 4 mars 1914, en l’église du patriarcat latin à Jérusalem, en présence du patriarche latin PH. Camassei et du consul général de France G. Gueyraud : « C’est de sa mère qu’il (frère Évagre) tint cette recette, qu’il recommandait volontiers, de prendre chaque matin une petite tasse de bonne humeur. Cette mère, si courageuse dans sa tendresse, ne se doutait sans doute pas qu’elle donnait une forme agréable à la célèbre maxime de saint Antoine contre les tentations. Le premier remède est la gaieté, le second, la gaieté, et le troisième ? La gaieté. » (Marie-Joseph Lagrange, O.P., L’Écriture en Église. Choix de portraits et d’exégèse spirituelle(1890-1937), Présentation par Maurice Gilbert, s.j., Lectio divina 142, Paris, Éditions du Cerf, 1990, p. 54).

10 décembre 2024

Jour-anniversaire de la montée au Ciel du Serviteur de Dieu le P. Marie-Joseph Lagrange, fondateur de l’École biblique de Jérusalem.

Jour-anniversaire de la montée au Ciel du Serviteur de Dieu le P. Marie-Joseph Lagrange, fondateur de l’École biblique de Jérusalem.

En union de prières avec Fr. Manuel Rivero O.P. qui célèbre la messe de ce jour aux intentions confiées de nos amis par l’intercession du P. Lagrange et pour sa glorification.

Pensée du P. Lagrange dans son Journal spirituel : « La présence de Dieu est une lumière : parce que, quand on voit tous les objets en Dieu, aucun d’eux ne peut arrêter la pensée, la fixer et la détourner de sa fin suprême : dans la nuit, on se heurte à chaque pierre du chemin ; le

jour, on franchit les plus sérieux obstacles » (Journal spirituel).

IMPORTANT : Pensez à nous faire parvenir les grâces reçues par l’intercession du P. Lagrange. Courriel : pere.marie.joseph.lagrange@gmail.com.

9 décembre 2024

L’Immaculée Conception

« Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous »

« Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous »

La dévotion mariale du P. Lagrange plongeait ses racines dans le mystère trinitaire, source et sommet de la foi  chrétienne. Alors que la neige recouvre de son manteau blanc la ville de Salamanque, il décrit ainsi le rôle et la place de Marie :

chrétienne. Alors que la neige recouvre de son manteau blanc la ville de Salamanque, il décrit ainsi le rôle et la place de Marie :

« Elle est la fille chérie du Père céleste, la bien-aimée du Saint-Esprit, la mère et l’amie de Notre Seigneur Jésus, la compagne fidèle de ses joies et de ses douleurs. Elle est plus belle que les anges, plus pure que la neige fraîchement tombée, plus souriante que l’aurore. Elle est la Vierge fidèle qui n’abandonne pas ses serviteurs : quand nous pensons à elle, elle se réjouit dans son Cœur Immaculé ; quand nous parlons d’elle, elle sourit ; elle se penchera vers nous, si nous la saluons par une antienne. » (Cf. Journal spirituel)

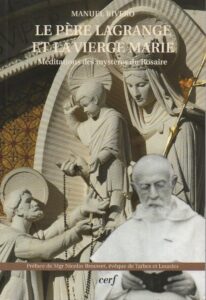

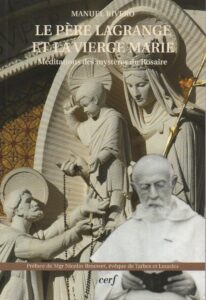

(Manuel Rivero, Le Père Lagrange et la Vierge Marie. Méditations des mystères du Rosaire, Cerf, 2012, p. 29.)

8 décembre 2024

IIe dimanche de l’Avent (Luc 3, 4-6)

Préparez le chemin du Seigneur

« Ainsi qu’il est écrit dans le livre des paroles du prophète Isaïe : Voix de celui qui crie dans le désert : Préparez la voie du Seigneur, rendez droits ses sentiers : Tout ravin sera comblé, et toute montagne et [toute] colline abaissée, et les chemins sinueux deviendront [une voie] droite et les raboteux des chemins unis : Et toute chair verra le salut de Dieu. »

« Ainsi qu’il est écrit dans le livre des paroles du prophète Isaïe : Voix de celui qui crie dans le désert : Préparez la voie du Seigneur, rendez droits ses sentiers : Tout ravin sera comblé, et toute montagne et [toute] colline abaissée, et les chemins sinueux deviendront [une voie] droite et les raboteux des chemins unis : Et toute chair verra le salut de Dieu. »

[Jn 1. 6 Il y eut un homme, envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Cf. § I. 23 Il dit : « Je suis la Voix de celui qui crie dans le désert : Redressez la voie du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. » Cf. § 22.]

Dieu cependant n’avait pas abandonné son peuple. Il avait promis maintes fois, par les prophètes et par les psalmistes, d’établir son règne personnel. La maison de David remonterait sur le trône. L’horizon de la prophétie se terminait à un descendant du saint roi, le Messie ou l’Oint du Seigneur, roi comme David et ses successeurs, mais un roi uniquement appliqué à faire régner le Seigneur.

Cette promesse était un objet de foi pour l’élite religieuse d’Israël. Si l’on veut mesurer à quel point de perfection morale une longue suite de révélations, de châtiments imbibés de miséricorde, la fidélité des familles pieuses, l’héroïsme des derniers martyrs avaient haussé les aspirations d’Israël, il faut comparer cet idéal avec celui qu’avaient conçu les plus sages parmi le peuple le plus cultivé.

Oui, Platon avait rêvé d’un état organisé pour faire régner la justice intérieure ; il avait même entrepris personnellement de faire réussir cette gageure dans ses trois courageux voyages en Sicile. Mais il était revenu abattu, n’osant plus s’assurer sur son rêve, d’ailleurs si incohérent comme tous les rêves, et personne n’attendait plus la réforme morale d’un état par un philosophe. L’État aspirait à faire régner l’ordre et la paix. C’était beaucoup, et tout ce qu’on pouvait lui demander. Dieu eût pu faire quelque chose de plus, et tout d’abord se faire connaître comme le principe de toute sainteté et de toute justice, la source des commandements équitables, la raison suprême de toute vie morale. On le pressentait. Mais dire comme les Pythagoriciens : « imite et suis Dieu », quand on continuait à adorer les dieux du paganisme, n’était-ce pas la suprême ironie, ou l’inconscience d’une pensée chimérique ?

Comme tout était plus clair dans Israël ! Le Dieu qui avait créé le monde en était le seul maître ; c’est lui qu’il fallait servir comme le véritable Roi. Mais, les hommes étant sourds à sa voix, c’était à lui de se montrer pour être reconnu et prendre possession de son règne. On l’en suppliait.

La formule des dix-huit bénédictions n’a été composée qu’après la ruine de Jérusalem, mais plus d’un siècle auparavant la prière instante de tout Israélite pieux était déjà : « Règne sur nous, Seigneur, toi seul ! »

Le règne de Dieu, les Juifs pieux, auditeurs du Baptiste, le souhaitaient donc de toute leur âme. Pourtant le « toi seul » n’était pas tout à fait sincère chez la plupart, car tout bon Israélite espérait bien régner avec Dieu sur les nations châtiées et asservies. Car enfin Dieu règne, il a seul le droit de régner. Mais il faut des ministres ; il est si loin dans sa gloire inaccessible ! Et même, s’il règne déjà quelque peu, c’est uniquement parce qu’Israël accepte sa domination et la fait connaître. Il en sera de même, et à plus forte raison, quand les dominateurs injustes d’Israël seront à ses genoux. Cet état d’esprit, le Baptiste le comprenait très bien, et il ne le pouvait souffrir.

(Marie-Joseph Lagrange, L’Évangile de Jésus Christ avec la synopse évangélique, Artège, 2017, p. 87-88.)

5 décembre 2024

Ce n’est pas quiconque me dit : « Seigneur, Seigneur ! » qui entrera dans le royaume des Cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. (Mt 7, 21)

La prière aime la solitude : quand le prochain paraît, la charité se fait active. C’est le tout de la nouvelle Loi. L’ancienne était tout entière une exhortation aux œuvres. Les œuvres une fois animées d’un pur amour de Dieu, et du prochain, il n’en faut rien rabattre. Dans son programme, Jésus n’a pas prononcé un mot qui induise à croire que la connaissance de sa doctrine est comme un talisman qui à lui seul garantit la vie éternelle. Loin de là. Celui qui aura écouté ses paroles et même y aura ajouté foi, sera rejeté s’il ne les a pas mises en pratique. La doctrine est distribuée à tous. Elle n’a pas le caractère d’un mystère païen, elle n’en a pas non plus l’efficacité en tant que science privilégiée. Rien non plus d’un pseudo-mysticisme oisif.

Il faut agir. Mais agir pour faire la volonté du Père : « Ce n’est pas quiconque me dit : Seigneur, Seigneur, qui entrera dans le royaume des cieux, mais celui qui fera la volonté de mon Père. » Depuis que cette parole a été dite, les penseurs chrétiens ont sondé la valeur des actions morales et les conditions de la perfection chrétienne. De plus en plus leur enseignement se résume en ce point que toute la perfection consiste à s’unir à la volonté de Dieu, à l’accomplir selon ses forces, ou du moins à s’y abandonner. Une seule parole de Jésus faisait déjà toute la lumière.

[…] La nouvelle période qui s’ouvre sera encore un temps de lutte. Elle sera d’une durée indéterminée, cependant assez considérable, régie par un principe nouveau, mais dans une situation du monde inchangée, puisque l’ancienne loi ne cessera pas de subsister.

Une loi, par définition, implique un niveau de préceptes qui puissent être exécutés par tout le monde. Elle commande, elle ne conseille rien ; libre à chacun de pratiquer quelque chose de plus parfait. Si la loi de Moïse n’avait été qu’une loi réglant la conduite des hommes en vue de leurs devoirs positifs, sociaux et même religieux, on pourrait dire que désormais elle avait cessé d’exister, puisque Jésus propose un autre mobile que l’obligation, celui de la charité, laquelle peut toujours être plus parfaite. À des règles de minimum, il substitue des conseils de perfection qui tendent vers l’infini. L’aspect paradoxal de quelques-unes de ses indications indique bien que sur cette voie la charité pourra toujours se surpasser elle-même. On peut dire vraiment avec saint Paul qu’on n’est plus sous la Loi, mais sous la grâce.

(Marie-Joseph Lagrange, O.P. Lire le texte entier dans L’Évangile de Jésus Christ avec la synopse évangélique. Artège-Lethielleux. 2017. P. 177-178.)

3 décembre 2024

L’apocalypse d’Isaïe se compose de deux parties bien distinctes

C’est d’abord, pour une époque indéterminée, l’annonce du jugement qui doit précéder le règne

C’est d’abord, pour une époque indéterminée, l’annonce du jugement qui doit précéder le règne de Dieu, la description symbolique du bonheur qu’il fait partager à ceux qui accepteront son règne et des châtiments qu’il infligera à ses ennemis, et le chant de triomphe qui rapporte à Dieu tout l’honneur de la victoire et du salut des hommes. Cette première partie se trouve donc naturellement partagée en trois subdivisions. Si l’auteur n’avait pas nommé Sion, représentée comme le siège du royaume de Dieu, et Moab, type de ses adversaires obstinés, on pourrait dire que tout ce morceau est en dehors de l’espace comme du temps : il embrasse le ciel et la terre (XXIV-XXVI, 19). Mais ce royaume de Dieu, auquel toutes les nations étaient conviées, donnait des espérances trop éloignées et trop vagues, la portée morale de la prophétie était trop haute pour qu’elle fût comprise des contemporains. Le prophète redescend de ces hauteurs et s’adresse à son peuple (XXVI, 20-27) : il lui applique les circonstances de ce jugement général, ou plutôt, en donne une première image, dans le jugement particulier qui atteindra Israël et ses puissants voisins. Ce premier jugement, qui détruira les puissances ennemies du peuple de Dieu, aura pour résultat la conversion de l’idolâtrie chananéenne : dès lors les exilés reviendront d’Assyrie et d’Égypte ; et ce morceau plus concret se termine, comme le premier, par l’annonce du royaume de Dieu.

de Dieu, la description symbolique du bonheur qu’il fait partager à ceux qui accepteront son règne et des châtiments qu’il infligera à ses ennemis, et le chant de triomphe qui rapporte à Dieu tout l’honneur de la victoire et du salut des hommes. Cette première partie se trouve donc naturellement partagée en trois subdivisions. Si l’auteur n’avait pas nommé Sion, représentée comme le siège du royaume de Dieu, et Moab, type de ses adversaires obstinés, on pourrait dire que tout ce morceau est en dehors de l’espace comme du temps : il embrasse le ciel et la terre (XXIV-XXVI, 19). Mais ce royaume de Dieu, auquel toutes les nations étaient conviées, donnait des espérances trop éloignées et trop vagues, la portée morale de la prophétie était trop haute pour qu’elle fût comprise des contemporains. Le prophète redescend de ces hauteurs et s’adresse à son peuple (XXVI, 20-27) : il lui applique les circonstances de ce jugement général, ou plutôt, en donne une première image, dans le jugement particulier qui atteindra Israël et ses puissants voisins. Ce premier jugement, qui détruira les puissances ennemies du peuple de Dieu, aura pour résultat la conversion de l’idolâtrie chananéenne : dès lors les exilés reviendront d’Assyrie et d’Égypte ; et ce morceau plus concret se termine, comme le premier, par l’annonce du royaume de Dieu.

(Marie-Joseph Lagrange O.P. Extrait de L’Apocalypse d’Isaïe (24-27) à propos de commentaires. Voir article complet cf.Revue biblique. 1894. P. 200-231.)

1er décembre 2024

Premier dimanche de l’Avent

La raison est la maîtresse des passions, l’homme est le roi du monde. Fort bien ! Mais l’homme désarmé, en présence d’animaux sauvages et irrités, n’est pas plus misérable que la raison humaine livrée à ses propres forces contre les assauts des passions furieuses. Dieu seul peut rendre à la raison affaiblie par le péché son empire sur les puissances sensibles, c’est en lui qu’elle trouve sa force ; et c’est la prière qui lui donne ce regard souverain qui charme les passions indomptées.

(Marie-Joseph Lagrange, Journal spirituel, 1er décembre 1880, p. 109, Cerf, 2014.)

Le pape François, fils spirituel du père Pedro Arrupe S.J. (+1991) et ami spirituel du père Marie-Joseph Lagrange O.P. (+1938)

Le pape François, fils spirituel du père Pedro Arrupe S.J. (+1991) et ami spirituel du père Marie-Joseph Lagrange O.P. (+1938) pape François a toujours plaidé pour le respect de la dignité des réfugiés et pour l’accueil des immigrés.

pape François a toujours plaidé pour le respect de la dignité des réfugiés et pour l’accueil des immigrés. Par ailleurs, le pape François connaissait et il estimait le père dominicain, Marie-Joseph Lagrange, fondateur de l’École biblique de Jérusalem en 1890. Apprenant les souffrances et les dangers pour la santé de son ami, le frère Timothy Radcliffe O.P., ancien Maître de l’Ordre des prêcheurs, le pape François confia à la prière du père Lagrange l’opération chirurgicale grave qu’il devait subir.

Par ailleurs, le pape François connaissait et il estimait le père dominicain, Marie-Joseph Lagrange, fondateur de l’École biblique de Jérusalem en 1890. Apprenant les souffrances et les dangers pour la santé de son ami, le frère Timothy Radcliffe O.P., ancien Maître de l’Ordre des prêcheurs, le pape François confia à la prière du père Lagrange l’opération chirurgicale grave qu’il devait subir. Pierre et [Jean] étaient probablement ensemble lorsque Marie de Magdala leur avait porté la fatale nouvelle de l’enlèvement du corps. Ils partirent aussitôt. Très affectés, tous deux couraient. Jean, plus jeune, courut plus vite que Pierre et arriva donc le premier. Cependant il n’entra pas sûrement par égard pour son compagnon. Il se pencha seulement et vit au-delà de la petite antichambre les bandelettes gisantes. Pierre qui le suivait entra résolument jusque dans le tombeau. Il vit lui aussi et plus nettement les bandelettes, ce qui prouvait bien qu’on n’avait pas enlevé le corps, car on l’eût pris tel quel. Et, fait plus étonnant encore, le linge qu’on avait placé sur la tête n’était pas mêlé aux bandelettes en désordre ; il était roulé seul à part. L’autre disciple entra et vit la même chose. Tous deux gardèrent le silence, saisis et recueillis, et n’échangèrent pas leurs impressions. Saint Jean dit seulement que dès lors il crut que Jésus était ressuscité, et ce fut sûrement aussi la conviction de Pierre. Jusqu’à ce moment ils n’avaient pas compris d’après l’Écriture que le Christ devait ressusciter. Il l’avait cependant annoncé lui-même à tous ses Apôtres. Mais l’événement leur paraissait tellement improbable que seule l’évidence du fait eut le pouvoir de les convaincre, et il leur apparut alors que cette consécration suprême du Messie avait été prédite (Isaïe 53,11).

Pierre et [Jean] étaient probablement ensemble lorsque Marie de Magdala leur avait porté la fatale nouvelle de l’enlèvement du corps. Ils partirent aussitôt. Très affectés, tous deux couraient. Jean, plus jeune, courut plus vite que Pierre et arriva donc le premier. Cependant il n’entra pas sûrement par égard pour son compagnon. Il se pencha seulement et vit au-delà de la petite antichambre les bandelettes gisantes. Pierre qui le suivait entra résolument jusque dans le tombeau. Il vit lui aussi et plus nettement les bandelettes, ce qui prouvait bien qu’on n’avait pas enlevé le corps, car on l’eût pris tel quel. Et, fait plus étonnant encore, le linge qu’on avait placé sur la tête n’était pas mêlé aux bandelettes en désordre ; il était roulé seul à part. L’autre disciple entra et vit la même chose. Tous deux gardèrent le silence, saisis et recueillis, et n’échangèrent pas leurs impressions. Saint Jean dit seulement que dès lors il crut que Jésus était ressuscité, et ce fut sûrement aussi la conviction de Pierre. Jusqu’à ce moment ils n’avaient pas compris d’après l’Écriture que le Christ devait ressusciter. Il l’avait cependant annoncé lui-même à tous ses Apôtres. Mais l’événement leur paraissait tellement improbable que seule l’évidence du fait eut le pouvoir de les convaincre, et il leur apparut alors que cette consécration suprême du Messie avait été prédite (Isaïe 53,11). Et comme il s’approchait déjà de la descente du mont des Oliviers, toute la troupe des disciples transportés de joie se prirent à louer Dieu d’une voix forte pour tous les miracles qu’ils avaient vus, disant : « Béni soit celui qui vient, lui le Roi, au nom du Seigneur ; paix dans le ciel, et gloire dans les hauteurs ». (Luc 19, 37)

Et comme il s’approchait déjà de la descente du mont des Oliviers, toute la troupe des disciples transportés de joie se prirent à louer Dieu d’une voix forte pour tous les miracles qu’ils avaient vus, disant : « Béni soit celui qui vient, lui le Roi, au nom du Seigneur ; paix dans le ciel, et gloire dans les hauteurs ». (Luc 19, 37) et archéologique de Jérusalem

et archéologique de Jérusalem Or, un jour, il [Jésus] fut interrompu par l’invasion d’un groupe tumultueux. On avait surpris une femme en flagrant délit d’adultère, et on l’avait conduite aux scribes et aux Pharisiens, laissant à leur zèle le soin de poursuivre le châtiment par les voies légales et devant le tribunal compétent. Le flagrant délit paraissait même justifier une exécution sommaire. De toute façon, l’occasion parut bonne de sonder les sentiments de Jésus. Il passait pour accueillir bénignement les pécheurs ; on le disait même leur ami. Oserait-il pardonner dans un cas si grave ? Suivis d’une foule surexcitée, les Pharisiens lui amènent la femme et lui exposent le cas. Assez naïvement ils découvrent leur intention secrète : « Dans la Loi, Moïse nous a prescrit de lapider de telles personnes. Toi donc, que dis-tu ? » La Loi n’était pas citée très exactement : elle condamnait à mort la femme coupable (Lv 20,10), mais n’infligeait la lapidation qu’à la fiancée infidèle (Dt 22,23s), et quelques-uns maintenaient une différence de peine. Cependant, la femme étant encore plus coupable que la fiancée, il était rationnel de lui appliquer à elle aussi le supplice le plus redouté. Aussi Jésus ne soulève-t-il aucune argutie. Mais il ne lui sied pas de se prononcer. Il n’est pas venu comme ministre d’un tribunal, obligé de condamner d’après la Loi, mais pour inviter les pécheurs à prévenir par la pénitence les jugements de Dieu. Affectant de demeurer étranger à une scène pénible, il s’était penché et écrivait du doigt sur la terre, comme pour passer le temps en attendant qu’on le laissât reprendre son enseignement, ou pour fixer par l’écriture quelques pensées. Comme il est écrit dans Jérémie (17,13) : « Ceux qui se détournent de moi seront inscrits sur la terre », saint Jérôme a pensé que Jésus écrivait les péchés des accusateurs. Ce rapprochement ingénieux suppléait au silence du texte et donnait satisfaction à la curiosité. Quelques-uns l’approuvent encore sans fondement, car les zélateurs ne se sentent pas compromis ; ils sont agacés seulement que Jésus déjoue leur calcul par une indifférence feinte, et ils insistent opiniâtrement. Il dit alors : « Que celui de vous qui est sans péché lui jette le premier une pierre. » Et en effet, c’était au dénonciateur à frapper le premier (Dt 13,10 ; 17,7).

Or, un jour, il [Jésus] fut interrompu par l’invasion d’un groupe tumultueux. On avait surpris une femme en flagrant délit d’adultère, et on l’avait conduite aux scribes et aux Pharisiens, laissant à leur zèle le soin de poursuivre le châtiment par les voies légales et devant le tribunal compétent. Le flagrant délit paraissait même justifier une exécution sommaire. De toute façon, l’occasion parut bonne de sonder les sentiments de Jésus. Il passait pour accueillir bénignement les pécheurs ; on le disait même leur ami. Oserait-il pardonner dans un cas si grave ? Suivis d’une foule surexcitée, les Pharisiens lui amènent la femme et lui exposent le cas. Assez naïvement ils découvrent leur intention secrète : « Dans la Loi, Moïse nous a prescrit de lapider de telles personnes. Toi donc, que dis-tu ? » La Loi n’était pas citée très exactement : elle condamnait à mort la femme coupable (Lv 20,10), mais n’infligeait la lapidation qu’à la fiancée infidèle (Dt 22,23s), et quelques-uns maintenaient une différence de peine. Cependant, la femme étant encore plus coupable que la fiancée, il était rationnel de lui appliquer à elle aussi le supplice le plus redouté. Aussi Jésus ne soulève-t-il aucune argutie. Mais il ne lui sied pas de se prononcer. Il n’est pas venu comme ministre d’un tribunal, obligé de condamner d’après la Loi, mais pour inviter les pécheurs à prévenir par la pénitence les jugements de Dieu. Affectant de demeurer étranger à une scène pénible, il s’était penché et écrivait du doigt sur la terre, comme pour passer le temps en attendant qu’on le laissât reprendre son enseignement, ou pour fixer par l’écriture quelques pensées. Comme il est écrit dans Jérémie (17,13) : « Ceux qui se détournent de moi seront inscrits sur la terre », saint Jérôme a pensé que Jésus écrivait les péchés des accusateurs. Ce rapprochement ingénieux suppléait au silence du texte et donnait satisfaction à la curiosité. Quelques-uns l’approuvent encore sans fondement, car les zélateurs ne se sentent pas compromis ; ils sont agacés seulement que Jésus déjoue leur calcul par une indifférence feinte, et ils insistent opiniâtrement. Il dit alors : « Que celui de vous qui est sans péché lui jette le premier une pierre. » Et en effet, c’était au dénonciateur à frapper le premier (Dt 13,10 ; 17,7).