28 janvier 2025

Saint Thomas d’Aquin O. P. (1225-1274), prêtre. Docteur de l’Église.

Extrait d’un texte du P. Bernard Montagnes O.P. (1924-2018)

Le thomisme du père Lagrange

Thomisme de commande ou thomisme de conviction ?

La preuve n’est plus à faire que le thomisme du P. Lagrange n’est pas un thomisme de commande (imposé aussi bien qu’affecté), dont le vernis s’écaillerait à la première occasion, mais un thomisme de conviction, dont la certitude l’inspire en permanence. Y a-t-il rien de plus conforme à l’esprit de saint Thomas que la « confiance dans la force de la vérité » ?

« Il me tarde, comme à vous, qu’on puisse étudier la question simplement pour découvrir la vérité, qui ne peut être contraire à ce qu’enseigne l’Église. Mais beaucoup veulent qu’on ne dise rien que ce qui va directement à l’édification, sans prendre garde que ce qui édifie le plus, ce qui est le propre de l’Église, c’est de rechercher toujours la vérité. »

La fidélité à saint Thomas a maintenu Lagrange et son École dans le droit fil de la vérité. Aussitôt après le décret Lamentabili (3.7.1907) et l’encyclique Pascendi (8.9.1907) dont Sylvain Leblanc, en 1931, affectait de croire que les condamnations frappaient autant Lagrange (ou Batiffol) que Loisy, le fondateur de l’École biblique pouvait constater :

La fidélité à saint Thomas a maintenu Lagrange et son École dans le droit fil de la vérité. Aussitôt après le décret Lamentabili (3.7.1907) et l’encyclique Pascendi (8.9.1907) dont Sylvain Leblanc, en 1931, affectait de croire que les condamnations frappaient autant Lagrange (ou Batiffol) que Loisy, le fondateur de l’École biblique pouvait constater :

« J’ai vu avec plaisir que pas une revue, même des plus antipathiques, n’a fait allusion à nous comme englobés dans les documents pontificaux. Je crois que nous le devons à notre fidélité à saint Thomas (24.11.1907). (Mgr Sevin) m’a toujours dit que mon attachement à la doctrine de saint Thomas m’avait préservé d’erreur (1.11.1912). »

Ce que le P. Lagrange a trouvé dans le thomisme peut se résumer en trois observations.

- Une école de rigueur : la formation thomiste constitue, estimait-il, « une admirable gymnastique de l’esprit qui le rend assez souple, assez subtil pour éviter les à-peu-près, les généralisations confuses, et qu’aucune érudition ne peut remplacer ; la critique est nette et claire, ou elle n’est qu’une accumulation d’observations sans pertinence ». Aussi, dès 1896, affichait-il son propos :

« Il serait temps de faire pénétrer en exégèse les nettes et fortes conceptions de la scolastique. Je ne regrette pas de l’avoir fait, je voudrais seulement le mieux faire, et je suis persuadé que l’opposition à la bonne exégèse ne viendra jamais des grands théologiens. »

Sur la capacité des théologiens à reconnaître les bienfaits de la critique, le P. Lagrange dut déchanter. Dans sa recension de l’Évangile et l’Église, publiée en avril 1903, il soutient (contre son ancien condisciple Gayraud) qu’ « il ne suffit pas de rendre la critique responsable de tout le mal » dont souffre l’Église ; les théologiens, déplore-t-il, y ont leur propre part de responsabilité :

« Il faut bien le reconnaître : après tant d’années de renaissance la scolastique est moins en crédit que jamais auprès des jeunes générations – et, phénomène bien remarquable –, surtout où elle semblait plus absolument triompher seule. C’est que ce discrédit tient moins à elle-même qu’à la manière dont elle est pratiquée. Trop souvent les théologiens ont considéré l’exégèse et l’histoire comme des rivales importunes, sans s’apercevoir qu’en les éliminant ils détruisaient leur propre base. »

- Une école de liberté : chez Thomas d’Aquin, le P. Lagrange avait découvert « une charte de liberté et de progrès ». Ce mot admirable

qualifierait aussi bien ce que représenta l’encyclique Aeterni Patris pour toute une génération de dominicains : la scolastique baroque, avec ses controverses d’école, congédiée ; les sources bibliques et patristiques revisitées ; la puissance novatrice, qui fut au principe du thomisme, renouvelée ; saint Thomas dans la jeunesse de sa pensée retrouvée. Est venu ensuite, au temps de Pie X, le carcan des vingt-quatre thèses thomistes, dont les promoteurs auraient voulu faire l’équivalent des décrets de la Commission biblique. Ainsi, d’école de liberté, le thomisme est-il devenu ce système d’oppression que dénonçait sévèrement mais justement le P. de Lubac.

qualifierait aussi bien ce que représenta l’encyclique Aeterni Patris pour toute une génération de dominicains : la scolastique baroque, avec ses controverses d’école, congédiée ; les sources bibliques et patristiques revisitées ; la puissance novatrice, qui fut au principe du thomisme, renouvelée ; saint Thomas dans la jeunesse de sa pensée retrouvée. Est venu ensuite, au temps de Pie X, le carcan des vingt-quatre thèses thomistes, dont les promoteurs auraient voulu faire l’équivalent des décrets de la Commission biblique. Ainsi, d’école de liberté, le thomisme est-il devenu ce système d’oppression que dénonçait sévèrement mais justement le P. de Lubac. - Une école de sagesse, capable de renouveler la lecture de la Bible, de se mesurer avec les problèmes les plus urgents, d’opérer la synthèse de la culture et de la foi, de réconcilier la science et la prière. Concilier au lieu d’opposer, non par une juxtaposition bâtarde, mais par une synthèse cohérente – le vrai découvert par l’investigation critique ne pouvant se trouver en contradiction avec le vrai révélé par la parole biblique –, quoi de plus conforme à l’inspiration de saint Thomas ?

Pour finir, peut-être faut-il évoquer une parenté plus intime. Le P. Lagrange, pas plus que Thomas d’Aquin, « n’a travaillé dans la paix, mais dans le conflit et dans la hâte ». À lui aussi, on peut transposer ce que Maritain écrivait de saint Thomas, « si anxieux de savoir qu’il allait poser son front sur l’autel pour avoir la lumière (…). C’est qu’il était responsable de la plus lourde des tâches (…) ; la moindre faute aurait tout perdu ». En travaillant à arracher l’arme de la critique aux adversaires pour la retourner au bénéfice des croyants, le P. Lagrange s’engageait dans un combat acharné, où les coups les plus douloureux ne venaient pas du dehors. Sciens et prudens manum misi in ignem, répétait-il après saint Jérôme : en toute connaissance de cause, j’ai plongé la main dans le brasier. N’évoquait-il pas sa propre expérience lorsque, dans les conférences de Toulouse, il rappelait Thomas d’Aquin condamné par Étienne Tempier et par Robert Kilwardby ?

« Nous ne pouvons plus nous représenter les saints sans leur auréole, et leur doctrine nous apparaît toujours comme un rayon bienfaisant qui a lui sur un monde charmé.

Ils ont eu leurs difficultés, et la lutte contre les ennemis du dehors n’a pas toujours été le principal objet de leurs secrètes angoisses.

Ils ont passé par ces épreuves sans y succomber ».

Sans y succomber, comprenons sans renoncer ni l’un ni l’autre à leur grand dessein, recommandé par saint Augustin, de ravir aux Égyptiens leurs vases d’or : ce que Thomas d’Aquin avait réalisé pour la philosophie d’Aristote, M.-J. Lagrange l’a accompli pour la critique biblique, au profit des enfants de Dieu.

25 janvier 2025

Saint Joseph appelé « le grand silencieux » ne nous a pas laissé une seule parole dans la mémoire des Évangiles. Homme de foi et d’action, Joseph

Saint Joseph appelé « le grand silencieux » ne nous a pas laissé une seule parole dans la mémoire des Évangiles. Homme de foi et d’action, Joseph

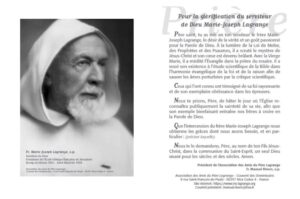

10 janvier 2025 Messe-Anniversaire

La messe de ce jour est célébrée par Fr. Manuel Rivero OP, président de l’association des amis du

La messe de ce jour est célébrée par Fr. Manuel Rivero OP, président de l’association des amis du père Lagrange OP. Célébration au cours de laquelle vos intentions particulières sont confiées à l’intercession du père Lagrange et pour sa prochaine béatification. Et pourquoi pas, demandons à Marie de parler à l’oreille de son Fils pour que notre prière soit exaucée.

père Lagrange OP. Célébration au cours de laquelle vos intentions particulières sont confiées à l’intercession du père Lagrange et pour sa prochaine béatification. Et pourquoi pas, demandons à Marie de parler à l’oreille de son Fils pour que notre prière soit exaucée.

5 janvier 2025

L’Adoration des Mages

Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or voici que des mages venus de l’orient arrivèrent à Jérusalem guidés par une étoile. Or, l’étoile qu’ils avaient vue s’arrêta juste au-dessus de l’endroit où se trouvait l’enfant. Ils se réjouirent d’une très grande joie et se prosternant, ils lui offrèrent leurs présents : de l’or, de l’encens et de la myrrhe (voir Matthieu 2, 1-12).

Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or voici que des mages venus de l’orient arrivèrent à Jérusalem guidés par une étoile. Or, l’étoile qu’ils avaient vue s’arrêta juste au-dessus de l’endroit où se trouvait l’enfant. Ils se réjouirent d’une très grande joie et se prosternant, ils lui offrèrent leurs présents : de l’or, de l’encens et de la myrrhe (voir Matthieu 2, 1-12).

Qui étaient ces mages ? Les anciens, en Occident surtout, on a vu en eux des prêtres de la religion des Perses. C’est le sens officiel du mot. […] Nous devons simplement nous représenter quelques hommes graves appliqués à l’étude du ciel, désireux d’y lire l’avenir, et spécialement préoccupés de l’avènement d’un grand roi, attendu par les Juifs de ce temps. […] Balaam, le prophète du pays de Moab, avait annoncé qu’une étoile sortirait de Jacob, qu’un sceptre s’élèverait d’Israël.

[…] Or les mages avaient vu se lever à l’orient un astre nouveau, vraisemblablement une comète. Tout le monde se tenait pour assuré que c’était le présage d’un règne glorieux. […] La comète, si c’en était une, faisait donc l’office de guide, et saint Matthieu lui en prête les allures. […] Entrés dans l’humble étable qui servait de maison, les mages virent l’Enfant, avec Marie, sa mère, ils se prosternèrent devant Lui, et ouvrant leurs sacoches de voyage offrirent les présents dont ils s’étaient munis pour le petit roi : de l’or, de l’encens et de la résine parfumée qu’on nommait la myrrhe. Plus tard on y a vu des symboles : l’encens est réservé à Dieu, l’or va au roi, la myrrhe fut employée dans la sépulture du Christ.

(Marie-Joseph Lagrange O.P. L’Évangile de Jésus Christ avec la synopse évangélique, Artège, 2017, p. 69.)

1er janvier 2025

Solennité de Marie, Mère de Dieu

Solennité de Marie, Mère de Dieu

Douce Année 2025

Tous nos vœux de paix, de justice et de fraternité.

« Vierge Marie, je vous offre de nouveau tout mon être et toutes ses opérations : conduisez-nous au Cœur de Jésus. » (Journal spirituel du P. Lagrange)